出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血百科

出血性腦梗死(hemorrhagicinfarctionHI)是指在腦梗死期間,由於缺血區血管重新恢復血流灌註,導致的梗死區內出現繼發性出血,腦CT掃描或腦MRI檢查顯示在原有的低密度區內出現散在或局限性高密度影.這種現象稱之為出血性腦梗死或腦梗死後腦出血.

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血病因

一、發病原因

出血性腦梗死的病因常見以下兩種情況:①心源性腦栓塞:多種心臟疾病在心律驟變時栓子脫落引起腦梗死,栓塞血管易於再通,受損血管壁脆弱易破.當血液重新湧入時即發生栓塞區出血.②大面積動脈粥樣硬化性腦梗死:容易發生出血.病理研究發現,栓塞性腦血管病的出血性腦梗死發生率為24%~71%,非栓塞性腦血管病出血性腦梗死發生率為2%~21%.因此,栓塞性腦梗死要特別警惕出血性腦梗死的發生.

1.心源性腦栓塞心源性腦栓塞最常見,約占半數以上.心源性栓塞如心房纖顫、風濕性心臟病、瓣膜疾病、病竇綜合征、細菌性心內膜炎、二尖瓣脫垂、二尖瓣環狀鈣化、心房黏液瘤、左室附壁血栓如心肌梗死後左室壁動脈瘤、充血性心肌病及充血性心力衰竭等.

2.大面積腦梗死出血性腦梗死的形成與梗死面積有著密切的關系.出血性腦梗死發生與梗死面積呈正相關,梗死面積越大,出血性腦梗死發生的幾率越高.梗死面積大於同側大腦半球1/2的大面積梗死幾乎不可避免地都會出現出血性腦梗死.

3.其他①顳葉溝回疝形成過程中壓迫大腦後動脈,引起顳葉下部出血性腦梗死.②靜脈竇血栓引起散在的血管滲血以及凝血因子缺乏等原因也容易導致出血性腦梗死.

總之,出血性腦梗死的發生主要和心臟疾病引起的腦栓塞有關,和梗死面積大小有關,和梗死後的時間及溶栓、抗凝、血管擴張藥的使用有關.

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血症状

1、一般表現發病年齡以老年患者多見,先有腦梗死,腦梗死多在安靜狀態下發病,腦梗死的癥狀可有意識障礙、不完全或完全性失語,頭痛,眩暈、嘔吐,偏盲,偏癱,偏身感覺障礙,運動性共濟失調,大小便失禁等神經系統癥狀.劉正松等觀察21例出血性腦梗死患者,發現從腦梗死發病至發現出血性腦梗死時間為:2~7天5例,8~14天12例,15天以上4例.一般發生出血性腦梗死時原有癥狀加重,其中意識障礙加重6例,偏癱、偏盲、眩暈、嘔吐或共濟失調加劇者12例,頭痛加劇、出現局限性抽搐者3例.

2、根據出血性腦梗死的發生時間分兩型

(1)早發型:即腦梗死後3天內發生的出血性腦梗死.根據文獻報道腦梗死後早期發生出血性腦梗死常與栓子遷移有關,臨床上常有神經系統癥狀突然加重,持續不緩解,甚至出現意識障礙、瞳孔改變、消化道出血、中樞性高熱等危險癥狀.腦CT掃描顯示:在原有低密度梗死灶內出現有點狀、斑片狀、環狀、條索狀混雜密度影或團塊狀的高密度影.出血量大時,在低密度區內有高密度血腫圖像,且常有占位效應,病灶周圍呈明顯水腫.此時若無出血前的CT對比,有時很難與原發性腦出血鑒別,出血量大者預後差,病死率高.

(2)晚發型:在腦梗死8天後發生出血性腦梗死,晚發型的發生常與梗死區側支循環的建立有關,此種類型的臨床神經系統癥狀加重不明顯,患者一般沒有任何感覺,甚至病情逐漸有好轉.腦CT掃描顯示:多在原有低密度梗死灶內出現有點狀、斑片狀、環狀、條索狀混雜密度影或團塊狀的高密度影.此型多預後好,在臨床上易被臨床醫師忽視.

3、根據臨床癥狀演變分3型

(1)輕型:出血性腦梗死發生時間晚,多在原來腦梗死7~8天後發生,部分患者在神經系統癥狀明顯好轉時發生,發生出血後原有神經系統癥狀和體征不加重,預後同原來的腦梗死.

(2)中型:出血性腦梗死發病時間在腦梗死後4~7天,發生出血性腦梗死後原有的腦梗死的神經系統癥狀和體征不緩解或在原來的基礎上病情加重,可表現為有頭痛、頭暈、惡心嘔吐、肢體癱瘓加重,一般無意識障礙,預後較好.

(3)重型:出血性腦梗死發生在腦梗死3天內,表現原有腦梗死的神經系統癥狀和體征突然明顯加重,有意識障礙、瞳孔改變、消化道出血、中樞性高熱等危險癥狀,重者可因腦疝死亡.

腦梗死患者在病情穩定或好轉中,突然出現新的神經系統癥狀和體征,要考慮到有出血性腦梗死可能.對於出血性腦梗死有診斷價值的臨床表現主要有頭痛、嘔吐、意識障礙、腦膜刺激征陽性等.所以在腦梗死患者病情恢復期及病情有突然改變時,應做腦CT掃描以明確診斷.

4、原發病的表現有心臟疾病者占絕大多數,如冠心病房顫、風心病房顫、冠心病頻發性早搏、心肌梗死、高血壓病、糖尿病、高脂血癥等臨床表現.

1、根據臨床表現①有腦梗死,特別是心源性腦栓寒及大面積腦梗死的可靠依據,如腦CT掃描或腦MRI檢查證實.②一般神經系統功能障礙較重,或呈進行性加重,或在病情穩定、好轉後突然惡化.③在應用抗凝劑、溶栓藥或進行擴容、擴血管劑治療期間,出現神經系統癥狀加重,甚至出現明顯的意識障礙.

2、影像學檢查腦CT掃描或MRI檢查等影像學檢查提示出血性梗死.

3、腦脊液檢查有顱內壓升高、腦脊液有紅細胞,蛋白含量高,糖和氯化物正常.

4、有引起腦栓塞的原發疾病如冠心病房顫、風心病房顫、冠心病頻發早搏、心肌梗死、高血壓病、糖尿病、高脂血癥等臨床表現.

5、排除診斷排除原發性腦出血、腦瘤性出血等顱內出血性疾病.

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血检查

1、腦脊液檢查目前一般不做腦脊液檢查,同時腦脊液檢查也不作為缺血性腦血管病的常規檢查.出血性梗死者腦脊液壓力常增高,可出現紅細胞增多,後期可有白細胞及細胞吞噬現象.蛋白含量也升高,糖和氯化物正常.

2、血尿便常規及生化檢查主要與腦血管病危險因素如高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病、動脈粥樣硬化等相關.

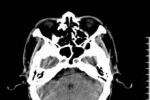

1、腦CT掃描有時無出血前的CT對比,很難與原發性腦出血鑒別,臨床表現血腫型者原有的神經系統癥狀均有加重.出血性腦梗死急性期及亞急性期CT呈高密度影,慢性期則逐漸呈等密度或低密度影,有增強效應.增強腦CT掃描顯示:在低密度區內有腦回狀或斑片狀或團塊狀強化影.對於診斷明確者,不建議作增強腦CT掃描.

Hacke等根據CT表現將本病分為4型.①出血性梗死Ⅰ型:即沿著梗死灶邊緣小的斑點狀密度增高.②出血性梗死Ⅱ型:梗死區內較大的融合的斑點狀影,無占位效應.③腦實質血腫Ⅰ型:血腫塊不超過梗死區的30%.伴有輕度占位效應.④腦實質血腫Ⅱ型:高密度的血塊超過梗死區的30%,伴有明顯的占位效應.

(1)發生率:出血性腦梗死是腦梗死後並發局部病灶出血,其發生率各傢報道不一,為3%~43%.可能與腦梗死後是否定期動態CT觀察有關.出血性腦梗死多見於梗死發病後1~2周,且大面積梗死者多見,皆為原梗死灶內出血及周圍水腫,多表現為原癥狀體征加重.因此在治療過程中,發生病情變化者應及時行CT檢查,因腦出血早期經CT檢查出現高密度病灶時的陽性率達100%,這樣有利於及時確診和治療.同時,對腦梗死患者動態CT觀察也是必要的.

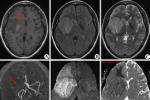

(2)病變部位分佈:李堯等報道9例經MRI證實、39例經CT證實的出血性腦梗死48例,腦CT掃描或腦MRI檢查時間為發病2~21天,病灶分佈為:顳葉16例,頂葉2例,顳頂葉8例,顳枕葉4例,顳枕頂葉5例,基底核區8例,丘腦3例,小腦2例.梗死灶最大層面長徑小於3cm,4例;3~4cm,10例;4~5cm,18例;大於5cm,16例.其中,梗死灶大於同側大腦半球1/2的大面積梗死11例,腦室受壓9例.劉正松等報道21例出血性腦梗死,大腦中動脈分佈區大面積梗死8例,小腦半球大面積梗死3例,多發性梗死10例.出血灶表現為不均勻斑片或點狀出血15例,單一血腫6例,其中血塊超過梗死區30%的3例,16例出血灶周圍有不同程度水腫,並有占位效應.經治療後恢復期復查CT提示:12例出血部位顯示低密度影,周圍無水腫帶,基本吸收;5例血腫吸收好轉;2例經手術清除血腫後好轉;2例血腫較原來擴大.

(3)表現類型:①非血腫型:表現為原有梗死區內的繼發性高密度影,呈點狀、斑片狀、條索狀或環狀散在分佈的混雜密度影或團塊狀的高密度影,范圍多小於2cm2cm.臨床上原有神經系統癥狀無加重.②血腫型:在原有梗死區內的繼發性高密度影呈片狀,團塊狀,血腫單發或多發范圍多大於2cm2cm,血腫常有占位效應,病灶周圍呈明顯水腫.

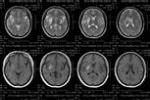

2、腦MRI檢查出血性腦梗死一般不做MRI診斷.①急性期:T1加權像為高信號或正常信號;T2加權像為輕微低信號改變.②亞急性期:T1及T2加權像均為高信號改變.③慢性期:T2加權像為低信號改變.

3、腦血管造影檢查部分患者早期能發現閉塞血管,後期能發現原閉塞血管重新開通及造影劑外滲現象.

4、心電圖和超聲心動圖可顯示房顫、頻發早搏、陳舊心肌梗死、左室肥厚等.超聲心動圖可有心臟瓣膜病變,如風濕性瓣膜病、老年性瓣膜病.

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血预防

由於出血性腦梗死的主要病因是心臟疾病、高血壓動脈粥樣硬化、高脂血癥、糖尿病等,所以應加強對於上述疾病或有可能引起出血性梗死的病因控制,如積極控制心臟疾病,合理調整血壓等.具體方法是:

1、對於高血壓患者應將血壓控制在一個合理水平.因為血壓過高,易使腦內微血管瘤及粥樣硬化的小動脈破裂出血;而降血壓過低或過快,容易導致腦供血不全甚至出現腦梗死或分水嶺梗死.所以應防止引起血壓急驟降低、腦血流緩慢、血黏度增加,以及血凝固性增高的各種因素.

2、對於腦梗死急性期,溶栓抗凝等治療應在有一定實驗室控制的基礎上應用.盡量減少出血性腦梗死的發生.

3、講究精神心理衛生許多腦梗死的發作,都與情緒激動有關.

4、註意改變不良生活習慣適度的體育活動有益健康.避免不良嗜好如吸煙、酗酒、暴飲、暴食.要以低脂肪低熱量,低鹽飲食為主,並要有足夠優質的蛋白質、維生素、纖維素及微量元素.飲食過飽不利於健康,黴變的食品、咸魚、冷食品,均不符合食品衛生的要求,要禁食,以防止血脂過高,促進動脈粥樣硬化.

5、中老年人,特別是體弱多病者,在季節變換時,多半不適應而患病,尤其是嚴寒和盛夏時老年人適應能力差,發病率及死亡率均比平時高,應特別小心.

6、重視腦血管病的先兆如有不適,如一側肢體突然感到麻木,軟弱乏力,嘴歪,流涎或手足麻木,突然出現說話困難或聽不懂別人的話,突然眩暈伴有肢體癥狀.短暫的意識不清或嗜睡等異常時,如果患者條件允許,應及時進行腦CT掃描或腦MRI檢查,同時在腦血管治療期間,也應密切觀察患者的病情,必要時可及時復查腦CT掃描.

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血治疗

一、西醫

1、治療

1.一般治療原則

(1)輕型出血性腦梗死:無需特殊治療,以脫水降顱內壓、調節和控制血壓、血糖,清除自由基,維持水與電解質平衡,防治並發癥為主.

(2)重型出血性腦梗死或大面積梗死合並中、重型出血性腦梗死,應按腦出血治療,應使患者保持安靜,積極脫水.降低顱內壓,減輕腦水腫,防止腦疝,調整血壓,防治並發癥等綜合治療.

(3)腦血腫較大者或以破入腦室系統者:應盡早行血腫引流術、血腫清除術或去骨瓣減壓術.

(4)對於疑有或確診為出血性腦梗死的患者,應停用一切能誘發出血的藥物,如抗凝劑、溶栓藥、擴容劑、擴血管藥、抗血小板聚集劑等.

出血性腦梗死的治療既要積極又要穩妥,立足於中性治療.由於心臟疾病、高血壓、糖尿病等導致的腦栓塞,是引起出血性腦梗死的主要病因,因此應積極尋找病因,以便對因治療.至於出血性腦梗死的治療,較為復雜,采取的措施要求更加積極穩妥,特別註意防止加劇病理損害的因素.因此,臨床上診斷出血性腦梗死後,應依據個體化原則制定合理的腦血管病治療方案,由於部分患者是先有一種性質的病變,隨後誘發另一種性質的病變,故積極治療主要病變也是合理的.臨床觀察發現以出血為主且破入腦室的患者,多在發病後數天內死亡,有先呼吸後心跳停止的腦幹功能衰竭,所以及早清除血腫,防治腦幹功能衰竭是有益的.此外,出血性腦梗死患者,年齡較大,心臟功能不良,多有長期高血壓病史,心腎等代償能力和下丘腦調節功能均較差,臥床時間長,用藥量大,易合並多臟器功能衰竭,治療時應保持內環境穩定,合理選擇藥物,積極治療感染,防治多臟器功能衰竭也是治療的關鍵措施之一.

2.降低顱內壓治療無論出血灶,還是缺血灶都會導致腦水腫,產生顱內壓增高,因此積極脫水降顱壓是出血性腦梗死治療的有效措施.

(1)滲透性利尿藥:

①20%甘露醇:依病情選用20%甘露醇125~250ml,快速靜註,每6~8小時1次.病變范圍大者,常有病灶周圍的腦水腫,同時甘露醇還有較強的自由基清除作用.註意甘露醇的副作用,甘露醇用量不宜過大,一般控制在1000ml/d以下,對於老年患者或腎功能欠佳的患者,應控制在750ml/d以下,一般應用3~5天後應減少劑量,使用時間以7~10天為宜.多數學者認為,除用於搶救腦疝外,快速小劑量輸入,即125ml可獲得與一次大劑量輸入類似的效果.由於出血性腦梗死以心源性腦栓塞多見,在應用甘露醇時,註意心功能情況.

②10%甘果糖(甘油果糖):有高滲脫水的藥理作用,還能使甘油代謝生成的能量得到利用,進入腦代謝過程,使局部代謝改善,而達到降低顱內壓、消除腦水腫、增加腦血容量和腦耗氧量,改善腦代謝的作用.用量:一般為10%甘果糖(甘油果糖)250~500ml,緩慢靜滴.

(2)利尿性脫水劑:通過利尿作用,減輕腦水腫,對於腦水腫引起的顱內壓增高作用迅速、強效,常用呋塞米(速尿)20~40mg,肌註或緩慢靜脈滴註,1~1.5h後視情況可重復給藥.註意呋塞米(速尿)能抑制腎臟排泄慶大黴素、頭孢菌素和地高辛,當與前兩者合用時,會增加其腎臟和耳的毒性,在腎功能衰弱時,此相互作用更易發生.

(3)腎上腺皮質激素:作用相對緩慢,也不明顯,但作用較持久,主要是糖皮質激素,具有抗炎、減輕腦水腫、免疫抑制作用及抗休克作用.常用:地塞米松,10~15mg,加入葡萄糖液中或甘露醇中靜滴,註意不良反應.

(4)人血白蛋白(白蛋白):增加血液的膠體滲透壓,可間斷給予,能提高膠體滲透壓,有利於液體保留在血管腔內.註意使用時的適應證和禁忌證.同時註意應用劑量.

3.急性期血壓的調控血壓調控是一個必須認真對待的問題.對血壓嚴密的監測,適度、慎重的調控,合理的個體化治療,對於降低死亡率,減輕致殘和防止復發均有重要意義.一般認為:對於原有高血壓病的患者.若血壓在24/12.66kPa(180/95mmHg)以下,可不必幹預,超過這一范圍,則需采用抗高血壓藥治療,並最好在嚴密監測血壓下實施,並註意下列幾方面.

(1)降壓應緩慢進行:由於出血性腦梗死的主要病理基礎是高血壓動脈粥樣硬化,並且以老年患者多見,腦血管自動調節功能差,對於血壓的急驟變化難以適應,需緩慢使其血壓降至合理水平.與其他腦血管病一樣,一般第1個24h使平均血壓降低10%~20%為宜.急速大幅度的降壓必然產生腦缺血損害的後果.

(2)個體化原則:由於每個高血壓病患者的基礎血壓水平不同,他們的合並癥亦有不同,需依據具體情況選用藥物和控制降壓程度.應註意參考患者平時血壓水平及原有藥物反應情況選擇藥物.

(3)維持血壓在一個平穩水平:最好使血壓在24h內維持在穩定水平,避免血壓波動過大,由於血壓過低導致腦梗死面積擴大,以及血壓過高導致腦出血加重.

(4)註意靶器官的保護:靶器官的保護性治療極為重要,尤其是腦血管的保護,是防止腦血管病再發的主要措施之一.

4.鈣通道阻滯藥應用鈣通道阻滯藥能阻止過多的鈣流入胞質和線粒體,減輕超載狀態防止細胞死亡,並可以減輕腦血管平滑肌的痙攣,改善腦微循環,增加腦血流供應.常用的藥物:尼莫地平、尼莫地平(尼莫通)、桂利嗪(腦益嗪)等,對於低血壓、顱內壓增高者慎用.

5.神經細胞保護劑和腦代謝賦活劑主要有興奮性氨基酸受體拮抗藥、GABA受體激動藥、自由基清除劑、神經營養因子、神經節苷脂和腦代謝賦活劑,如腦蛋白水解物、胞磷膽堿(胞二磷膽堿)、三磷腺苷(ATP)、輔酶A、吡拉西坦(腦復康)等.

6.亞低溫治療對於嚴重患者,常有意識障礙,尤其是在急性期,給予低溫治療,保護腦細胞是有益的,能促進神經功能恢復.臨床可以早期給予低溫,盡量在發病6h內給予.關於降溫措施最好用設置先進的低溫室,也可采用頭部冰帽+大動脈冰敷+藥物的方法,使體溫控制在一個合理的范圍.

7.對癥治療改善血液黏度,靜滴右旋糖酐40(低分子右旋糖酐),羥乙基淀粉(706代血漿)等.有癲癇發作的患者及時應用鎮靜藥.煩躁患者也可給予合適的鎮靜藥.昏迷患者註意呼吸道、口腔、泌尿道的護理等.有應急性潰瘍的患者,可給予西咪替丁(甲氰咪瓜)、奧美拉唑(洛塞克)等藥物治療.

8.康復治療如病情允許,宜早期開始,積極進行康復知識和一般訓練方法的教育,註意患肢保持在功能體位.鼓勵患者樹立恢復生活自理的信心,配合醫療和康復工作,爭取早日恢復,同時輔以針灸,按摩、理療等,以減輕病殘率提高生存質量.同時積極鼓勵患者進行日常生活訓練等.

9.病因治療如心源性腦栓塞是在心臟疾病的基礎上,特別是在心律驟變時栓子脫落引起腦梗死,治療時應積極控制原發性心臟病,盡量減少腦血管病的復發.高血壓患者盡量把血壓控制在一個合理的水平.

10.外科治療對於腦血腫較大者或已破入腦室系統、病情危重,或有腦疝先兆的患者可考慮手術治療,手術方法主要有:血腫引流術、血腫清除術或去骨瓣減壓術.

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血饮食

不同的癥狀,有不同情況的飲食要求,具體詢問醫生,針對具體的病癥制定不同的飲食標準.

出血性腦梗死 出血性梗塞形成 腦梗死後腦出血并发症

1、肺部感染肺部感染是主要並發癥之一.重癥臥床患者常合並肺部感染.

2、上消化道出血是腦血管病的嚴重並發癥之一,即應激性潰瘍.發生機制為下視丘和腦幹病變所致,現在認為與視丘下前部、後部、灰白結節及延髓內迷走神經核有關.自主神經中樞在視丘下部,但其高級中樞在額葉眶面、海馬回及邊緣系統,消化道出血的機制與上述部位原發或繼發的病灶有關.

3、褥瘡主要是軀體長期不變動體位,而致局部皮膚及組織受到壓迫時間過長而發生缺血、壞死的一系列表現.腦血管病患者,由於高齡患者較多,肢體癱瘓,長期臥床,活動不便,容易對於骨隆起等部位壓迫,使局部組織缺血及缺氧.

4、腦血管病後抑鬱癥和焦慮反應腦血管病後抑鬱是腦血管病較為常見的情感障礙,臨床應予以高度重視.

(1)抑鬱反應的特征性癥狀:①心情不好,心境悲觀,自我感覺很壞.②睡眠障礙,失眠、多夢或早醒.③食欲減退,不思飲食.④興趣和愉快感喪失,對任何事情均動力不足,缺乏活力.⑤生活不能自理,自責自罪,消極想死.⑥體重迅速下降.⑦性欲低下,甚至沒有性欲.

(2)焦慮反應的特征性癥狀:①持續性緊張不安和憂慮的心境.②同時有心理癥狀,如註意力不集中、記憶力下降,對聲音敏感和容易激惹.③同時有軀體癥狀,包括交感神經興奮癥狀,如血壓升高、心跳加快、胸悶、呼吸加快、煩躁、坐臥不寧等和副交感神經興奮的癥狀,如多尿、胃腸活動增加而致腹瀉.

1/2 1 2 下一页 尾页