陰溝腸桿菌感染

陰溝腸桿菌感染百科

陰溝腸桿菌(Enterobactercloacae)廣泛存在於自然界中,在人和動物的糞便、水、泥土、植物中均可檢出,是腸道正常菌種之一,但可作為條件致病菌.隨著頭孢菌素的廣泛使用,陰溝腸桿菌已成為醫院感染越來越重要的病原菌,其引起的細菌感染性疾病,常累及多個器官系統,包括皮膚軟組織感染、泌尿道感染、呼吸道感染、菌血癥、敗血癥、眼球炎等.由於陰溝腸桿菌能產生超廣譜β-內酰胺酶(extended-spectrumβ-lactamases,ESBLs)和AmpC酶引起嚴重的耐藥性,給臨床治療帶來瞭新的挑戰.

陰溝腸桿菌感染

陰溝腸桿菌感染病因

病菌感染(30%):

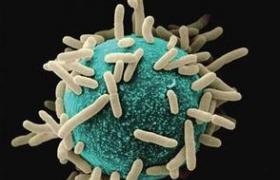

陰溝腸桿菌是腸桿菌科腸桿菌屬的成員之一,該菌為革蘭陰性粗短桿菌,寬約0.6~1.1μm,長約1.2~3.0μm,有周身鞭毛(6~8條鞭毛),動力陽性,無芽孢,無莢膜,其最適生長溫度為30℃,兼性厭氧,在普通培養基上就能生長,形成大而濕潤的黏液狀菌落,在血瓊脂上不溶血,在伊紅-亞甲藍瓊脂(EMB)為粉紅色且呈黏稠狀,在麥康凱(MacConkey)瓊脂上為粉紅色或紅色,呈黏稠狀,在SS瓊脂上若生長則呈白色或乳白色,不透明黏稠狀,在糖類發酵中:乳糖,蔗糖,山梨醇,棉子糖,鼠李糖,蜜二糖均陽性,不能產生黃色色素,鳥氨酸脫羧酶試驗(+),精氨酸雙水解酶試驗(+),賴氨酸脫羧酶試驗(-),吲哚(-),陰溝腸桿菌具有O,H和K三種抗原成分,大多數菌株的培養物煮沸100℃1h後能強烈地與同源O血清發生凝集,而活菌與其凝集微弱或不凝集,表明具有一個K抗原,在O血清中不凝集的活菌培養物在經100℃加熱1h,菌懸液經50%乙醇或1mol鹽酸處理,37℃18h變為可凝集,但在60℃加熱1h後仍不失其O不凝集性,用煮沸加熱的菌懸液制備的抗血清不含有K凝集素,由阪崎建立的陰溝腸桿菌抗原表由53個O抗原群,56個H抗原及79個血清型所組成.

①O抗原:玻片凝集試驗是測定陰溝腸桿菌的常規方法,過夜瓊脂培養物的濃鹽水菌液,加熱100℃1h,用離心法洗滌,與稀釋的O血清用於凝集,雖然血清的效價在500~1000,但仍以1∶10稀釋用於玻片凝集,較好的是使用更高稀釋度的抗血清,在數秒內能發生強反應,而交叉反應更少一些,在不同O抗原間可觀察到遲緩和單邊反應,雖然大多數O抗原群能用適度稀釋的未吸收血清進行測定,但經常需要使用吸收的群特異血清測定特異O抗原.

②H抗原:測定H抗原,常規方法是試管凝集試驗,使用動力活潑的過夜肉湯培養物,培養基以含有0.2%葡萄糖的胰酶大豆肉湯和浸液肉湯,培養後在肉湯培養物中加入等量的0.6%甲醛鹽水,未吸收的本菌效價10000~20000的血清通常稀釋1∶1000,1∶100稀釋的H血清0.1ml置於一小試管中,然後加入甲醛溶液1.0ml處理的肉湯培養物,試驗小管在50℃水浴1~2h後讀取結果,陰溝腸桿菌的菌屬內,外抗原關系:雖然在腸桿菌屬內有多個種,陰溝腸桿菌是惟一對其進行抗原研究的,因此在陰溝腸桿菌與其他腸桿菌屬種間的抗原關系目前尚不清楚,以往曾報道過,大多數陰溝腸桿菌是可用克雷伯氏菌莢膜血清分型的,阪崎的研究證明陰溝腸桿菌產生的黏液不是真正的莢膜,在克雷伯氏菌和陰溝腸桿菌間沒有明顯的O抗原和K抗原關系.

發病機制

作為革蘭陰性細菌,內毒素起著致病作用,除此之外,該菌對消毒劑及抗生素有強烈的抵抗能力,這是漸增多的醫院感染的重要因素,其原因是它能很快獲得對抗生素,尤其是對β-內酰胺類抗生素的耐藥性,應引起臨床醫師的重視.

1.宿主防禦功能減退

(1)局部防禦屏障受損:燒傷,創傷,手術,某些介入性操作造成皮膚,黏膜的損傷,使陰溝腸桿菌易於透過人體屏障而入侵.

(2)免疫系統功能缺陷:先天性免疫系統發育障礙,或後天性受破壞(物理,化學,生物因素影響),如放射治療,細胞毒性藥物,免疫抑制劑,損害免疫系統的病毒感染等均可造成機會感染.

2.為病原體侵襲提供瞭機會各種手術,留置導尿管,靜脈穿刺導管,內鏡檢查,機械通氣等的應用使得陰溝腸桿菌有瞭入侵機體的通路,從而可能導致感染.

3.陰溝腸桿菌產生β-內酰胺酶陰溝腸桿菌既可產生ESBIs,又可產生AmpC酶,導致其對多種抗生素高度耐藥,給臨床治療帶來困難,浙江省144株陰溝腸桿菌的藥敏檢測顯示對阿莫西林-克拉維酸,頭孢呋辛,氨曲南,頭孢噻肟,環丙沙星,哌拉西林-他唑巴坦和阿米卡星的敏感率均在55%以下,對頭孢哌酮-舒巴坦,頭孢吡肟敏感率也隻有60%左右,僅對亞胺培南的敏感率高達98.61%,其中高產AmpC酶菌株占24.31%,產ESBLs菌株占36.81%.

4.抗生素的廣泛應用

(1)廣譜抗菌藥物可抑制人體各部的正常菌群,造成菌群失調.

(2)對抗生素敏感的菌株被抑制,使耐藥菌株大量繁殖,容易造成醫院感染細菌的傳播和引起患者發病,近年來由於第三代頭孢菌素的廣泛使用,容易篩選出高產AmpC酶的陰溝腸桿菌,導致耐藥菌的流行.

陰溝腸桿菌感染

陰溝腸桿菌感染症状

臨床表現多種多樣,大體上類似於其他的兼性革蘭染色陰性桿菌,可表現為皮膚,軟組織,呼吸道,泌尿道,中樞神經系統,胃腸道和其他的器官的感染.

1.敗血癥:多發生在老人或新生兒中,有時伴有其他細菌混合感染,在成人和兒童中常伴發熱,並多有寒戰,患者熱型不一,可為稽留熱,間歇熱,弛張熱等,可伴低血壓或休克,患者多表現為白細胞增多,也有少部分患者表現為白細胞減少,偶爾報道有血小板減少癥,出血,黃疸,彌散性血管內凝血者,大多同時有皮膚癥狀,如紫癜,出血性水皰,膿皰瘡等.

2.下呼吸道感染: 患者一般均有嚴重基礎疾病尤以慢性阻塞性肺病及支氣管肺癌為多,感染者常已在使用抗生素,並常有各種因素所致的免疫能力低下如使用免疫抑制劑,激素應用,化療放療等,誘發因素:以安置呼吸機最多,其他有氣管切開,氣管插管,胸腔穿刺,動靜脈插管,導尿,全身麻醉等,可有發熱甚至高熱,多有咳痰,痰液可為白色,膿性或帶血絲,但在老年人中癥狀較少甚至無癥狀,可有呼吸急促,心動過速,感染可以表現為支氣管炎,肺炎,肺膿腫,胸腔積液,休克和轉移性病灶少見,X線表現不一,可以是葉性,支氣管炎性,空隙性或混合性,可以為單葉病變,多葉病變或彌漫性雙側病變等.

3.傷口感染: 常見於燒傷創口,手術切口的感染,隨著各種手術的開展,幾乎各處都可有該菌感染,尤以胸骨縱隔和脊柱後方相對多見.

4.軟組織感染: 在社區中感染的常見形式,如指甲下血腫,摔傷後軟組織感染.

5.心內膜炎: 危險度最高的是靜脈藥癮者,人工瓣膜術後,心臟手術後患.

6.腹部感染:由於該菌的遷徙或腸道穿孔到達腹膜或其他臟器而發病,目前胃腸源性的感染中該菌漸受重視,尤其在肝移植相關性感染者中更為多見,其他如肝的氣性壞疽,急性氣腫性膽囊炎和逆行胰膽管造影術後敗血癥,膽石淤積所致間歇梗阻的急性化膿性膽管炎,不伴腹水或穿孔的繼發於小腸梗阻後的腹膜炎等.

7.泌尿道感染: 從無癥狀性細菌尿到腎盂腎炎均有報道.

8.中樞神經系統感染: 陰溝腸桿菌可引起腦膜炎,腦室炎,腦膿腫等.

9.眼部感染: 眼部手術是常見誘因,白內障手術多在老年人中進行,因而成為此類感染常見原因.

陰溝腸桿菌感染

陰溝腸桿菌感染检查

白細胞計數大多增加,也可表現為減少,中性粒細胞大多增高,細菌培養標本可取血液,腦脊液,尿液等,痰培養意義仍有爭議,應強調藥物敏感試驗的價值,在分子流行病方面有PFGE,RAPD,16SrRNA基因測序等方法各有其優缺點.

1.血常規: 白細胞數和中性粒細胞數顯著增高,可有核左移,但免疫低下等機體反應較低者或老人和小兒等白細胞也可不高.

2.尿常規:尿路感染時尿液混濁,白細胞>5/HP,可伴有紅細胞,尿蛋白及管型等.

3.病原學檢查

(1)細菌培養:血培養及骨髓培養陽性是確診的主要依據,後者陽性率更高,為獲得較高的陽性率,應盡可能在抗生素使用之前及寒戰,高熱時采集標本,反復多次送檢,每次采血5~10ml,對已使用抗生素治療的患者,采血時間應避免血中抗生素高峰時間,或在培養基中加入適當的破壞抗生素的藥物如青黴素酶,硫酸鎂等或做血塊培養,以提高血培養的陽性率,痰液采集後須在10min內接種培養,多次培養出同一種細菌,或作痰定量培養則臨床診斷意義更大,痰標本接種培養前,最好先鏡檢痰標本的白細胞數和鱗狀上皮細胞數,判定痰標本是否合格,為瞭避免口腔常存菌的污染,可從氣管內吸痰,或用纖支鏡從下呼吸道吸痰通過防污染毛刷取樣作細菌培養,其他體液培養包括尿路感染患者的尿液,腦膜炎患者的腦脊液,或其他感染部位分泌物等培養,細菌培養陽性時宜進行有關的抗生素敏感試驗,以供治療時選用適宜的抗菌藥物.

(2)細菌塗片:膿液,腦脊液,胸腔積液,腹水,瘀點等直接塗片檢查,也可檢出病原菌,對快速診斷有一定的參考價值.

4.其他檢查: 鱟溶解物試驗(Limuluslysatetest,LLT)是利用鱟細胞溶解物中的可凝性蛋白,在有內毒素存在時可形成凝膠的原理,測定各體液中的內毒素,陽性時有助於革蘭陰性桿菌敗血癥的診斷,肺部感染患者胸部X線檢查可見片狀或斑片狀陰影,隨著分子生物學在臨床上的推廣應用,基因診斷技術將大大提高標本的陽性率,並可確定有否耐藥基因存在.

肺部感染患者胸部X線檢查可見片狀或斑片狀陰影.

陰溝腸桿菌感染预防

1.加強勞動保護,避免外傷及傷口感染,保護皮膚及黏膜的完整與清潔.

2.做好醫院各病房的消毒隔離及防護工作,勤洗手,防止致病菌及條件致病菌在醫院內的交叉感染,慢性帶菌的醫護人員應暫調離病房並給予治療.

3.合理使用抗菌藥物及腎上腺皮質激素,註意防止菌群失調,出現真菌和其他耐藥菌株的感染時,應及時調整治療.

4.在進行各種手術,器械檢查,靜脈穿刺,留置導管等技術操作時,應嚴密消毒,註意無菌操作.

5.積極控制,治療白血病,糖尿病,慢性肝病等各種易導致感染的慢性疾病.

陰溝腸桿菌感染治疗

(一)治療

1.對癥治療: 臥床休息,加強營養,補充適量維生素.加強護理,尤其是口腔的護理.維持水、電解質及酸堿平衡,監測心、肺、腎功能等.必要時給予輸血、血漿、人血白蛋白(白蛋白)和人血丙種球蛋白(丙種球蛋白),還需積極治療原發病.采取有效措施及時、正確治療嚴重創傷、燒傷等基礎疾病,有助於保護和改善患者的機體免疫狀態;對於腫瘤或白血病者,在放療或化療的同時加強支持治療,適當應用免疫增強劑,有利於提高免疫功能,從而減少陰溝腸桿菌內源性感染的機會.高熱時可給予物理降溫,煩躁者給予鎮靜劑等.中毒癥狀嚴重、出現感染性休克及DIC者,在有效的抗菌藥物治療同時可給予短期(3~5天)腎上腺皮質激素治療.防治各種並發癥和合並癥.

2.病原治療: 陰溝腸桿菌能產生超廣譜β―內酰胺酶(ESBLs)和染色體頭孢菌素酶(AmpC酶),故耐藥情況嚴重.陰溝腸桿菌對阿莫西林/克拉維酸鉀(奧格門汀)、頭孢呋辛的敏感率較低,均在25%以下,對氨曲南、頭孢噻肟、環丙沙星、他唑西林和阿米卡星的敏感率也不高,僅在35%~55%之間.在治療陰溝腸桿菌感染時,應根據藥敏試驗結果篩選合理的治療方案,避免濫用抗生素.

如果陰溝腸桿菌產生ESBLs,則首選碳青黴烯類抗生素如亞胺培南,復合制劑如頭孢哌酮/舒巴坦、哌拉西林/三唑巴坦鈉等和頭黴素類抗生素也可選用,但需加大劑量,喹諾酮類抗生素如應根據各地的藥敏情況來選用.如果陰溝腸桿菌產生AmpC酶,可選用碳青黴烯類抗生素如亞胺培南和第四代頭孢菌素如頭孢吡肟、頭孢匹羅,四代頭孢菌素帶有的氨基噻唑側鏈對AmpC酶親和力低,可以快速通過細胞外膜屏障,所以對高產AmpC酶菌株具有較強的抗菌活性.

如果陰溝腸桿菌同時產上述兩種酶,則應選用碳青黴烯類抗生素進行治療,碳青黴烯類抗生素由於對β―內酰胺酶十分穩定,盡管有誘導頭孢菌素酶產生的可能,但由於碳青黴烯類抗菌作用強大,往往在病原菌產生誘導酶之前已經把病原菌殺傷,所以仍是最有效的治療ESBL和AmpC酶細菌的藥物,但隨著碳青黴烯類德廣泛應用,碳青酶烯類耐藥菌株出現增加趨勢.第三代頭孢菌素不推薦使用於陰溝腸桿菌感染,因為它極易篩選出高產AmpC酶的去阻遏突變菌落,導致耐藥菌流行.

陰溝腸桿菌感染饮食

1.加強勞動保護,避免外傷及傷口感染,保護皮膚及黏膜的完整與清潔.

2.做好醫院各病房的消毒隔離及防護工作,勤洗手,防止致病菌及條件致病菌在醫院內的交叉感染,慢性帶菌的醫護人員應暫調離病房並給予治療.

3.合理使用抗菌藥物及腎上腺皮質激素,註意防止菌群失調,出現真菌和其他耐藥菌株的感染時,應及時調整治療.

4.在進行各種手術,器械檢查,靜脈穿刺,留置導管等技術操作時,應嚴密消毒,註意無菌操作.

5.積極控制,治療白血病,糖尿病,慢性肝病等各種易導致感染的慢性疾病.

陰溝腸桿菌感染并发症

並發癥常見感染性休克或DIC,此外可引起肺膿腫,腦膿腫等.

1/2 1 2 下一页 尾页