腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫百科

腦膿腫是指化膿性細菌感染引起的化膿性腦炎、慢性肉芽腫及腦膿腫包膜形成,少部分也可是真菌及原蟲侵入腦組織而致.

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫病因

感染(60%):

中耳炎,乳突炎,鼻竇炎,顱骨骨髓炎及顱內靜脈竇炎等化膿性感染病灶可直接向腦內蔓延,形成腦膿腫,其中以慢性中耳炎,乳突炎導致的腦膿腫最為多見,稱為耳源性腦膿腫,約占全部腦膿腫的50%~66%,但由於近年來不少中耳炎,乳突炎得到及時的根治,耳源性腦膿腫的比例已明顯減少,耳源性腦膿腫多為慢性中耳炎,乳突炎並膽脂瘤急性發作導致腦膿腫,其感染途徑多經鼓室蓋或鼓竇波及顱內顳葉的中後部,約占耳源性腦膿腫的2/5,另一部分經乳突內側硬腦膜板波及小腦外側上部,尤其兒童乳突骨質較薄,感染易經Trautman三角區(即巖上竇下方,面神經管上方,乙狀竇前方,三者形成的三角)累及小腦,但小兒鼓室及乳突尚未發育良好,故小兒耳源性腦膿腫少見,小腦膿腫約占耳源性腦膿腫的1/3,耳源性腦膿腫亦可經靜脈逆行轉移到遠隔部位,如額,頂,枕葉,甚至偶有轉移至對側腦部,耳源性腦膿腫多為單發,常見致病菌以變形桿菌及厭氧菌為主,厭氧菌以鏈球菌居多,其次為桿菌,亦可為混合性感染.由鼻竇炎引起的腦膿腫稱為鼻源性腦膿腫,較少見,多發生於額葉底部,亦多為單發,偶有多發或多房性,多為混合菌感染,頭皮癰癤,顱內靜脈竇炎及顱骨骨髓炎所致的腦膿腫均發生在原發病灶的鄰近,可發生腦膿腫及硬腦膜外,硬腦膜下或混合性膿腫,亦多為混合菌感染,也可能為真菌感染.

心血管系統病變(10%):

因細菌性心內膜炎,先天性心臟病,特別是發紺型心臟病等引起的腦膿腫,稱為心源性腦膿腫,嬰幼兒先天性心臟病發紺型,往往有紅細胞增多癥和血凝功能亢進,由於病兒有動靜脈血溝通,周圍靜脈血一旦有化膿性細菌感染即可直接傳入腦內形成膿腫,經動脈播散的膿腫常位於大腦中動脈分佈的腦白質或白質與皮質交界處,故好發於額,頂,顳葉;而位於面部的感染灶好發於額葉,致病菌以溶血性金黃色葡萄球菌為主.

創傷(8%):

外傷或手術清創不徹底,不及時,有異物或碎骨片存留於腦內,可在數周內形成膿腫,少數可在傷後數月或數年甚至數十年才形成膿腫,一般3個月內引起的膿腫稱為早期膿腫,3個月以上稱為晚期膿腫,膿腫多位於外傷部位或其鄰近部位,病原菌多為金黃色葡萄球菌或混合菌.

其他因素(5%):

近年來因免疫功能損害引起的腦膿腫的報道日漸增多,還有一些不明原因的腦膿腫.

發病機制

細菌進入腦實質後,其病理變化過程大致分為三個階段,但三者之間是一個連續變化的過程,各階段並無明顯界限之分,發展過程因病源,菌種不同以及個體情況的差異而不同.

急性腦炎期(感染後1~3天

指早期病原菌侵入腦實質24h後,在局部出現炎性細胞浸潤,病灶中心有壞死,病灶周圍血管外膜鞘有炎性細胞滲出,局灶腦組織破壞,繼而液化,可形成多個液化灶,病灶周圍白質出現水腫,附近腦膜也可出現炎癥反應,但部位不一定與病灶部位相對應,此期臨床上除局灶癥狀,全身炎癥反應外,也可有腦膜刺激癥狀,並可出現腦脊液的炎癥改變等.

化膿期

腦實質內炎性病灶進一步壞死,液化,融合形成膿液,逐漸擴大形成膿腔,根據病灶范圍可形成單發或多房或多發膿腔,此階段膿腔周圍有膠質細胞增生或炎性肉芽組織形成,周圍的腦組織可有水腫反應,但膿腫壁尚未完全形成,由於炎癥開始局限,全身感染癥狀也趨於好轉,但局灶占位效應也趨向明顯.

膿腫包膜形成期

此期炎癥進一步局限化,即膿腫周圍包膜形成,包膜內層主要為膿細胞和變性的白細胞,中層為纖維組織增生的肉芽組織,外層為膠質細胞和膠質纖維,早期形成的為薄層包膜,進一步逐漸形成明顯的膿腫包膜,膿腫多為單發,但也可以是多房,散在不同部位的多發膿腫少見,包膜形成的快慢取決於多種因素,如致病菌種類,毒性,對抗生素的反應及個人機體抵抗力的強弱,膿腫所在部位等,如耳源性腦膿腫,致病菌多為變形桿菌,金黃色葡萄球菌,易形成包膜,形成時間也短,若致病菌為厭氧菌,包膜形成即較困難,另外,若病灶處於腦室或腦幹附近,則病情發展迅速,表現也較重,即包膜尚未形成良好,病情已危重.

膿腫一旦形成即為占位病灶,膿腫周圍有腦水腫,占位效應引起顱內壓增高和腦組織移位,隨著病情的發展,若不及時處理可導致小腦幕切跡疝或枕骨大孔疝,壓迫腦幹和進一步顱內壓增高,導致病情急劇惡化,甚至死亡,另外由於膿液逐漸增多,膿腔壓力加大,可導致膿腔破潰,使膿液擴散,引起化膿性腦膜炎或化膿性腦室炎,造成病情加劇,增加治療難度,腦膿腫還可合並局限性腦膜反應,表現漿液性腦膜炎,蛛網膜炎,個別腦膿腫可同時合並硬腦膜下膿腫和(或)硬腦膜外膿腫等.

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫症状

腦膿腫的癥狀

敗血癥表情淡漠毒血癥額部疼痛惡心發紺乏力新生兒兩眼上翻凝視新生兒中性粒細胞增多

腦膿腫的臨床表現可因膿腫形成的快慢,大小,部位與病理發展階段的不同而不同,通常有以下四方面表現.

急性感染及全身中毒癥狀

一般病人多有原發病灶感染史,經過長短不同的潛伏期即出現腦部癥狀及全身表現,一般發病急,出現發熱,畏寒,頭痛,惡心,嘔吐,乏力,嗜睡或躁動,肌肉酸痛等,檢查有頸部抵抗感,克氏征及佈氏征陽性,周圍血象增高,這些癥狀可持續1~2周,但也可長達2~3個月,癥狀輕重不等,經抗生素等治療,部分病人可痊愈,部分感染局灶化,全身感染中毒癥狀逐漸緩解,而局灶定位癥狀及顱內壓增高癥狀則逐漸明顯,若這組癥狀不明顯,可視為潛伏期,持續時間可長達數周或數月,甚至數年.

顱內壓增高癥狀

顱內壓增高癥狀可在急性腦炎階段出現,隨著膿腫形成和逐漸增大,癥狀也進一步加重,頭痛,嘔吐,視盤水腫是其三大主征,頭痛多在患側,幕下膿腫則以枕部及額部疼痛為主,並牽涉至頸項痛,疼痛多為持續性,並有陣發性加重,往往早晨或用力時加重,嘔吐可為噴射性,小腦膿腫頭痛更明顯,頭痛加重時,嘔吐也隨之加重,檢查眼底可有不同程度的視盤水腫,嚴重時可有視網膜出血及滲出,在無CT檢查前視盤水腫發生率高達50%~80%,隨著檢查手段的提高和早期診斷,治療,視盤水腫比例也有所下降,其他尚有代償性脈搏緩慢,血壓升高,呼吸緩慢,病人也可有不同程度的精神和意識障礙,如表情淡漠,反應遲鈍,嗜睡,煩躁不安等,若出現昏迷已是晚期.

局灶定位征

根據膿腫病灶的部位,大小,性質不同可出現相應的神經定位體征,如累及主側半球,可出現各種失語,如累及運動,感覺中樞及傳導束,則產生對側不同程度的中樞性偏癱和偏側感覺障礙,也可因運動區等受刺激而出現各種癲癇發作,影響視路可出現雙眼不同程度的同向對側偏盲,額葉受累常出現性格改變,情緒和記憶力等障礙,小腦膿腫常出現水平性眼球震顫,共濟失調,強迫頭位,Romberg征陽性等局限性體征,腦幹膿腫可出現各種腦神經損傷和長束征的腦幹損害特有的復雜征象,罕見的垂體膿腫可出現垂體腺功能減退等改變,非主側半球的顳葉和額葉,膿腫則定位征不明顯.

危象

當膿腫發展到一定程度,尤其顳葉,小腦膿腫容易發生腦疝,一旦出現腦疝,必須進行緊急處理,是神經外科常見的急癥之一,如處理不及時,可危及生命,另一危象即膿腫發生破潰,破潰的膿液可進入腦室或蛛網膜下腔,形成急性化膿性腦室炎和腦膜炎,患者可突發高熱,昏迷,腦膜刺激癥狀或癲癇發作,血常規檢查白細胞和中性粒細胞升高,腦脊液檢查可呈膿性腦脊液,處理復雜困難.

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫检查

腦膿腫檢查項目

腦脊液細菌培養尿常規體溫測量顱腦CT檢查血常規腦脊液一般性狀檢查顱腦MRI檢查神經系統檢查血壓

實驗室檢查

外周血象

膿腔形成後,外周血象多正常或輕度增高,70%~90%腦膿腫患者紅細胞沉降率加快,C反應蛋白增加,可憑此與腦腫瘤相鑒別.

膿液檢查和細菌培養

通過膿液的檢查和培養可進一步瞭解感染的類型,藥敏試驗對選擇抗生素有指導作用,故穿刺膿液或手術摘除膿腔後,應及時送檢,若行厭氧菌培養,送檢的器皿應密閉與空氣隔絕送檢,亦可立即做細菌塗片染色鏡檢,尤其對膿液已破入腦內和腦室,而腦脊液呈膿性者,鏡檢可立即初步瞭解致病菌的種類,以指導用藥.

根據膿液的性質也可大致判斷細菌的類型,如金黃色葡萄球菌的膿液呈黃色黏稠狀,鏈球菌呈黃白色稀薄狀,變形桿菌呈灰白色稀薄有惡臭,大腸桿菌呈糞便樣惡臭,綠膿桿菌呈綠色腥臭,真菌以隱球菌及放線菌常見,可用印度墨汁染色,肺吸蟲呈米湯樣膿液或幹酪樣變,膿液內有蟲卵,阿米巴膿液呈巧克力色,黏稠無味,在膿壁上可找到原蟲滋養體.

腰椎穿刺和腦脊液檢查

通過腰椎穿刺可瞭解是否有顱內壓增高及增高程度,但顱內壓增高明顯者,尤其病情危重時,腰椎穿刺應視為有“危險”的操作,一般不做,若需要檢查時,則操作要非常慎重,穿刺成功後迅速接通測壓器,測壓後要十分緩慢放液,留少量腦脊液送檢,術後病人要平臥6h,並給予脫水降壓,腦脊液檢查可有白細胞增高,一般在(50~100)×106/L(50~100個/mm3),蛋白也常升高,糖和氯化物變化不大或稍低,早期腦膿腫或膿腫接近腦表面或腦室時,腦脊液變化明顯,若出現膿性改變則說明膿腫破潰.

影像學檢查

為進一步明確是否有腦膿腫和膿腫的性質及部位,輔助檢查是不可缺少的,隨著診療技術的發展,檢查方式也不斷更新,如腦電圖,腦超聲檢查,腦室造影,膿腔造影,腦血管造影,放射性核素等對腦膿腫的診斷已極少使用,目前主要依靠CT掃描或MRI掃描檢查,但腰椎穿刺和頭顱X線拍片對某些部位病變的檢查仍有重要的診斷意義.

線平片

如耳源性膿腫可發現顳骨巖部骨質破壞,鼓室蓋和乳突小房模糊或消失,鼻源性腦膿腫可有額竇,篩竇,上頜竇等充氣不良或液氣面存在,甚至骨質破壞,外傷性腦膿腫可發現顱骨骨折碎片,顱內金屬異物,顱骨骨髓炎引起的腦膿腫,可發現顱骨有骨髓炎的改變,個別病例可見膿腫包膜鈣化,小兒慢性腦膿腫可有顱骨骨縫裂開,骨板變薄,成人偶有蝶鞍擴大,後床突及鞍背吸收等顱內壓增高征的改變.

顱腦CT掃描

問世前腦膿腫早期診斷較困難,自臨床上應用CT檢查後,腦膿腫的診斷變得容易而又準確,其死亡率也明顯下降.

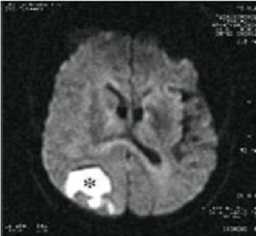

腦膿腫的CT表現根據病變發展階段而不同,在急性腦炎期,病灶呈邊緣模糊的低密度區,有占位效應,增強掃描低密度區不發生強化,膿腫形成後初期仍表現為低密度占位性病灶,但增強掃描在低密度周圍可呈輕度強化,表現為完整的不規則的淺淡環狀強化,膿腫壁完全形成後,其低密度邊緣密度較高,少數可顯示膿腫壁,增強掃描可見完整,厚度均一的環狀強化,周圍有明顯不規則的腦水腫和占位效應,低密度區為壞死腦組織和膿液,如產氣桿菌感染,可呈現氣體與液平面,如為多房性,低密度區內可呈現一個或多個間隔,據臨床和實驗研究證明,CT所示膿腫環征,並不一定表示病理上的膿腫包膜,有研究發現出現腦炎第3天後即可出現環狀增強征,這與炎癥累及血-腦脊液屏障,炎癥周圍新生血管形成並和血管周圍炎癥細胞浸潤等有關,從發病到膿腫初步形成需10~14天,完全成熟需6周,少數膿腫也可與腦炎期相混淆,故臨床上對腦膿腫的診斷不能盲目完全依靠CT,還需結合病史和其他檢查,全面考慮,以做出準確的客觀診斷,但絕大多數的腦膿腫可根據CT掃描明確膿腫的部位,大小,形態,單房或多房,單發或多發等性質,CT掃描不僅有助於診斷,還有助於選擇手術的時機和確定治療方案,同時還可對治療效果進行追蹤觀察.

顱腦MRI檢查

是繼CT掃描後出現的又一新的檢查方法,按腦膿腫形成的時間不同,表現也不同,急性腦炎期,僅表現為腦內不規則邊界模糊的長T1,長T2信號影,有占位征,此期須與膠質瘤和轉移瘤相鑒別,增強掃描比CT掃描更能早期顯示腦炎期,當包膜形成完整後,T1顯示高信號影,有時尚可見到圓形點狀血管流空影,通常註射Gd-DTPA後5~15min即可出現異常對比增強,延遲掃描增強度可向外進一步擴大,為膿腫周圍血-腦脊液屏障的破壞.

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫预防

腦膿腫的發生率和死亡率仍較高,在抗生素應用前,死亡率高達60~80%,40~70年代由於抗生素應用和診治方法提高,死亡率降為25~40%,CT應用後,死亡率降低不顯著,仍為15~30%,這與本病(特別血源性)早期難被發現,當病人來診時,膿腫已屬晚期,一般手術死亡率與術前病人意識有關,清醒者為10~20%,昏迷者為60~80%,各種療法都有程度不等的後遺癥,如偏癱,癲癇,視野缺損,失語,精神意識改變,腦積水等,因此,腦膿腫的處理應防重於治,並重視早期診斷和治療,例如重視對中耳炎,肺部感染及其它原發病灶的根治,以期防患於未然.

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫治疗

一、藥物治療:(僅供參考,詳細請詢問醫生).

腦膿腫的治療應根據病程和不同的病理階段、部位、單發、多房或多發,以及機體的反應和抵抗力、致病菌的類型、毒力和耐藥性、原發病灶的情況等因素綜合分析來制定合理有效的治療方案,一般治療原則是:當膿腫尚未形成之前,應以內科綜合治療為主.一旦膿腫形成,則應行外科手術治療.

急性化膿性腦炎和化膿階段在此階段,主要是抗感染和降低顱內壓等對癥治療,合理選擇抗生素及應用脫水藥物,輔以支持療法和對癥處理.經過一段時間的治療,少數病例可以治愈,多數病人急性炎癥可以得到緩解,病灶可迅速局限,為手術創造良好條件,但有少數嚴重病人膿腫尚未形成,即已出現腦疝,甚至呈腦疝危象,則應采取緊急手術處理,以挽救生命.

抗生素的選擇

應根據致病菌的種類,對細菌的敏感性和該藥對血-腦脊液屏障通透性來選擇,原則上應選用對致病菌敏感的,容易通過血-腦脊液屏障的藥物,在細菌尚未檢出之前,可按病情選用易於通過血-腦脊液屏障的廣譜抗生素,待細菌培養和藥敏試驗出來結果後,予以適當地調整.一般靜脈給藥,必要時根據病情亦可采用鞘內、腦室和膿腔內註射.

脫水藥物的應用

主要用來降低顱內壓,緩解顱內壓增高的癥狀,預防發生腦疝,常用脫水藥物有高滲性脫水劑如甘露醇、甘油溶液,利尿藥物如呋塞米(速尿)、依他尼酸(利尿酸鈉)等,用藥同時應註意補鉀,註意腎功能、酸堿和水電解質平衡的檢查.

激素的應用

在應用抗生素的同時,也可應用腎上腺皮質激素,以改善和調整血-腦脊液屏障的功能,降低毛細血管的通透性,減輕腦膿腫周圍的腦水腫.常用激素首選地塞米松,10~20mg/d,分1~2次靜脈滴入或肌內註射.視病情可加大劑量,用藥時註意檢查血糖.

支持療法和對癥處理

主要註意營養和維生素的補充,註意水、電解質與酸堿平衡的調整.檢查肝、腎等功能狀況.病程長、全身情況較差者需適當輸全血、血漿和蛋白以改善全身狀況,增加抵抗力,為手術創造條件.如有高熱,可物理降溫.對並發癲癇者,應予以抗癲癇藥物治療,並預防和治療其他並發癥.

二、手術治療

腦膿腫包膜形成階段膿腫包膜形成後,應在應用抗生素、脫水藥物、支持療法等處理的同時,盡早施行外科手術治療,根據膿腫的類型、部位、病情及技術、設備等條件,綜合分析,選擇最佳治療方案.

腦膿腫穿刺術

該法簡單、安全,對腦組織損傷小,尤其適用於以下情況:

①各部位單發膿腫.

②膿腫部位較深或位於語言中樞、運動中樞等重要功能部位.

③病情危急,尤其已形成腦疝者,需迅速抽出膿液以緩解腦壓.

④年老體弱或同時患有其他嚴重疾病者,嬰幼兒及一般情況較差的不能耐受開顱手術者.

⑤先天性心臟病引起的腦膿腫.

⑥中耳炎和乳突炎手術者,對同時並有顳葉或小腦膿腫的患者,可在手術同時行膿腫穿刺.

⑦不適用於多發性或多房性膿腫或膿腫腔內有異物者,但必要時對多房和多發膿腫也可借助CT掃描和MRI掃描行立體定向引導下,分別進行穿刺,定位準確時效果更好:

①大腦膿腫穿刺抽膿術:選擇膿腫最鄰近腦表層部位,但要避開功能區.如耳源性顳葉膿腫,穿刺點可選乳突上方耳廓頂點水平,相當於顳中回後部.常規消毒、鉆顱,十字切開硬腦膜,選無血管區,周圍棉片保護好,以防膿液污染,電凝腦皮質後,直接向膿腔穿刺,穿刺針到達膿腔壁時會有彈性阻力感,稍用力即可刺透膿腔壁進入膿腔,拔出針芯,立即將備好的註射器接好,緩慢並盡量抽凈膿液,抽膿過程要避免膿液溢出,污染手術野.記錄抽出膿液量、性質、色、味、並做塗片,隨即送細菌和厭氧菌培養及藥敏試驗.膿液抽出後可見腦皮質塌陷,腦搏動恢復,用適量生理鹽水反復沖洗幹凈,註意沖洗註液要緩慢,每次註液量不要太多,以免因張力過高而外溢.最後註入適量抗生素,也可做膿腔造影,以作為再次穿刺的標志.膿腔靠近腦皮質者,註藥要慎重,避免抗生素溢出流入蛛網膜下腔,易引起癲癇發作.如穿刺不成,可重新定位,重新矯正穿刺.

②小腦膿腫穿刺抽膿術:於患側項上線下2~3cm,乳突後緣或與旁中線垂直聯線的中點作縱形3cm切口,鉆顱.穿刺方向應指向小腦外上方,深度約2~4cm,註意勿向中線方向穿刺,以免傷及腦幹,亦可結合CT、掃描或MRI掃描穿刺,定位更準確.其他步驟與大腦膿腫穿刺相同.

快速鉆顱腦膿腫穿刺術

為瞭搶救或在緊急情況下,在床邊即可操作,做好定位後,直接快速鉆顱,鉆顱完成後,穿刺針穿刺膿腫.吸出膿液後其他步驟同上.

腦膿腫導管持續引流術

一般應用於單發膿腫,膿腫壁較厚,膿液濃稠,甚至有膿塊形成,一次抽膿不理想者.常規鉆顱或快速鉆顱後為避免反復穿刺,可同時置入一矽膠導管,若膿液引流通暢,將管固定於頭皮上,末端接輸液瓶或輸液袋,可行低位閉式引流,並通過導管每天沖液並註入抗生素;若膿塊較多引流不暢時,可用尿激酶註入膿腔內,有溶解膿塊的作用,以利引流.對深部如丘腦、功能區及腦幹等部位的膿腫,最好結合CT或MRI,行立體定向穿刺,更為準確.各種穿刺引流方法術後都要密切觀察病情變化,如病人術後出現顱內壓增高或定位體征,尤其病人出現意識改變,應急癥行CT掃描,瞭解顱內情況,若掃描為陰性,尤其病人又有發熱,應作腰椎穿刺,瞭解腦壓,送腦脊液檢查.

若一般引流順利,每天沖洗後註入抗生素1次,至3~4天後,復查CT,若膿腔已縮小,病情好轉,可根據藥敏試驗,配制抗生素液體繼續每天沖洗1次,一般5~6天沖洗液清亮後即可拔管.

腦膿腫切除術

該手術可徹底清除病灶.適應於:

①膿腫包膜形成完好,膿腫位置表淺,不在功能區.

②外傷性腦膿腫,膿腫腔內有異物或碎骨片等.

③多房性膿腫和小膿腫;④膿腫包膜厚,先經穿刺抽膿或持續引流而膿腔不消失者,或經穿刺引流,效果不明顯者;⑤復發性腦膿腫,一般須手術切除,若病人情況差,亦可先穿刺抽膿,待病情好轉後再采取手術切除;⑥腦膿腫破潰於腦室或蛛網膜下腔時,或出現急性腦疝,應急癥行膿腫切除並盡量沖洗外溢的膿液.

⑦急性腦炎期或化膿期,因顱內壓增高引起腦疝,不論膿腫包膜是否形成,都須急癥行開顱手術,清除炎性病灶及壞死腦組織,並放置引流.

①大腦膿腫切除術:術前應用抗生素及脫水藥物.對膿腫進行定位,於膿腫最鄰近部位作骨瓣或骨窗開顱術,切開硬腦膜.檢查腦皮質,註意選擇非功能區,在無或少血管區,根據膿腫大小、深淺及顱內壓增高情況,可先直接穿刺抽出部分膿液減壓以利遊離膿腫壁,但要註意防止膿液溢出造成污染,亦可不穿刺直接摘除.在膿腫鄰近部位,切開腦皮質,深入達膿腔壁,沿膿腫包膜由淺入深逐漸分離,並墊以棉片保護腦組織.最後用無齒鑷子提起膿腫,分離底部,直至完全遊離摘除.對顳葉耳源性膿腫在接近顱底處,往往有部分包膜與腦膜粘連,甚至有小部分腦膜破壞,分離時要特別小心,以免膿腔破潰造成污染.膿腫摘除後,徹底止血,沖洗膿腫床及術野,放置引流管.如膿腫與重要組織或大血管等結構粘連緊密,完整分離困難時,可保留此部分,電凝包膜內壁,局部仔細消毒.縫合硬腦膜,關閉顱腔,如術前已形成腦疝者,可去骨瓣減壓,如術中有污染可仔細用過氧化氫及抗生素液沖洗.

②小腦膿腫切除術:根據膿腫位置、大小等情況,選擇顱後窩正中或旁中線切口,切開皮膚,正中切口應沿中線白線逐層切開,並顯露咬除第一頸椎後弓.旁中線切口,切開皮下後註意枕大神經及血管,電凝血管後,再切開肌層達骨膜,在分離骨膜近乳突時,註意有導靜脈,易撕破出血,須予以電凝止血,骨蠟封閉骨孔.用顱後窩牽開器牽開切口,顱鉆鉆孔,咬除顱骨擴大骨窗約5~6cm.膿腫摘除的方法、步驟同大腦膿腫摘除術,耳源性小腦膿腫與顳葉膿腫相同,在其內上角也有膿腫壁與部分硬膜粘連,剝離時要註意.術畢不縫合硬腦膜,常規逐層縫合關顱,另於切口旁有肌層部位放引流管引流.

開放引流或袋式引流術

系古老手術方法,現已很少采用,但有些情況下還可采用:

①開放性顱腦外傷後引起的表淺腦膿腫,尤其合並硬腦膜外膿腫,或硬腦膜下膿腫,有顱骨骨髓炎或膿液顱外漏者.

②耳源性腦膿腫耳部手術,乳突炎或膽脂瘤手術,可行開放手術.

③各種骨窗開顱後,膿腔開放,放置引流,定期換藥.這種手術一般創口愈合慢,治療時間長.

預後

腦膿腫術後可能復發造成腦膿腫復發的因素很多:

手術治療不徹底有殘留的膿腔.

未發現的小膿腫逐漸擴大形成明顯的膿腫.

原發病灶未處理徹底,感染又侵入顱內引起新的病灶,形成膿腫.因此,對原發病灶處理要徹底.

手術時膿液外滲污染創面,又形成膿腫,術中雖經過氧化氫及抗生素液沖洗,但對某些細菌,尤其是耐藥的金黃色葡萄球菌無法完全清除.

不論手術或穿刺引流都要盡量避免污染創口,對已有污染者,術中要及時送細菌培養及藥敏試驗,並送塗片染色檢查,以便及時選用有效的藥物治療,連續應用不少於2~4周.

據早期統計,開顱膿腫切除復發比膿腫穿刺還高,而先經穿刺後再開顱者復發少見,這可能與穿刺後應用抗生素充分治療有關,開顱組復發多的原因,可能與術前未經系統應用抗生素,有些是腦疝急癥手術,雖病灶清除,感染因素還存在.

影響療效和預後的因素有:

①診治是否及時,晚期病人常因腦幹受壓或膿腫破潰而導致死亡;②致病菌的毒力,特別是厭氧鏈球菌引起的腦膿腫發病率和死亡率均較高,可能與其破壞腦組織的毒力有關;③心源性、肺源性和多發性腦膿腫預後差;④嬰幼兒患者預後較成人差.

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫饮食

腦膿腫患者飲食宜忌

1、病人多體質衰弱,營養狀況差,飲食護理極其重要,因而必須給予含有豐富蛋白質及維生素且易消化的流質飲食或半流質飲食;必要時給予靜脈輸入高營養液,以改善病人的全身營養狀況,增強機體抗病能力.

2、飲食中應有適當蛋白質,常吃些蛋清、瘦肉、魚類和各種豆類及豆制品,以供給身體所需要的氨其酸.

3、多食用可增加免疫功能的食物,如香菇、蘑菇、木耳、銀耳等.

4、禁忌煙、酒、生蒜、芥菜等辛辣食物.

5、忌吃生冷食物,因為,過量的冷飲食品進入胃腸後,會突然刺激胃,使加重病情.

6、忌高鹽.避免由於鈉離子在機體瀦留可引起血壓升高.

腦膿腫食療方(下面資料僅供參考,詳細需要咨詢醫生

7、寧神排骨湯

配方:黃芪9.8g,淮山藥19.6g,玉竹24.5g,陳皮1.9g,百合19.6g,桂圓肉14.8g,枸杞子9.8g,豬排骨300g或整雞1隻.食鹽、胡椒粉適量.

制法:先將黃芪、山藥等藥材放入佈袋中,紮緊口,放約500毫升水中浸5-10分鐘,再加入排骨,先大火後小火,燉煮3-4小時.撈出佈袋,加入鹽、胡椒粉等佐料即可食用.每次1碗,每天1次.

功效:健脾開胃,補氣益神.

8、龍眼洋參飲

配方:龍眼肉30G,西洋參10G,蜂蜜少許.

制法:龍眼肉、西洋參、蜂蜜放入杯中,加涼開水少許,置沸水鍋內蒸40-50分鐘即成.每日早、晚口服.龍眼肉和西洋參亦可吃下.

功效:養心安神,滋陰生血.

腦膿腫 G06.006 顱腦癰 大腦膿腫并发症

並發癥包括化膿性腦炎,腦室炎,腦膜炎,硬腦膜下腔積液,積膿,感染性顱內靜脈竇血栓形成,細菌性心內膜炎,肺炎,化膿性關節炎,敗血癥,彌漫性血管內凝血(DIC)及多臟器衰竭等,常見的後遺癥有癥狀性癲癇,腦積水,各種神經系統病殘,如肢體癱瘓,失語等.

1/2 1 2 下一页 尾页