萊姆病性鞏膜炎

萊姆病性鞏膜炎百科

萊姆病(Lymedisease)是由伯疏螺旋體引起的傳染性疾病.可以侵犯人體多系統器官,主要累及皮膚、神經系統、關節、心臟及眼組織.本病對眼部影響很大.

萊姆病性鞏膜炎

萊姆病性鞏膜炎病因

(一)發病原因

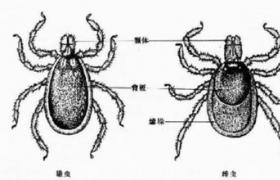

萊姆病是最近認識的,是由伯疏螺旋體致病的以蜱為媒介的傳染性疾病,1982年Burgdorfer及其同事從達明硬蜱中分離出一種疏螺旋體(BorreliaBurgdorferi),其血清學特點與萊姆病人密切相關,出現於病人各種標本中,從而確定瞭萊姆病的最終病因.

(二)發病機制

蜱體內很容易找到伯疏螺旋體,人體內尋找卻很困難,部分原因是後者的組織及體液內病原體相對較少之故,伯疏螺旋體的可能致病過程是以蜱為媒介,通過叮咬人的皮膚而感染,經過3~32天的潛伏期後,伯疏螺旋體向外移動至皮膚,形成慢性遊走性紅斑(erythemachronicummigrans,ECM),以後蔓延至淋巴(局部淋巴結病),或進入血液中播散至身體各臟器內(中樞神經系統,關節,心,肝,脾及眼球),或其他部位如皮膚等,母嬰傳播極其罕見,雖然萊姆病晚期極難找到伯疏螺旋體,但在萊姆病的過程中,肝臟內存在的伯疏螺旋體可能持續起致病作用.

萊姆病的發生與特異性免疫異常有關,發病早期,幾乎全部病例均有循環免疫復合物(CIC)存在的證據,血清學IgM的連續檢測是病變活動的惟一且最有幫助的實驗室診斷依據,在某些病例中,原發播散性免疫介導的炎性病變可以局限,亦可在全身組織尤其是關節中傳播.

除瞭與伯疏螺旋體特異分離株的致病性有關的諸因素外,免疫遺傳學的組成在決定感染者是否有能力清除自身伯疏螺旋體方面也起重要作用.

萊姆病性鞏膜炎

萊姆病性鞏膜炎症状

1.臨床特征為方便起見,將萊姆病分為3個臨床時期,但各期可相互重疊,且多數病例並不完全具備3期的臨床表現.

(1)一期:被蜱叮咬後1個月內出現伴有臨床表現的,特征性的皮膚ECM,故而萊姆病又名慢性遊走性紅斑,以紅色斑疹或丘疹始於攜帶伯疏螺旋體的蜱叮咬處,持續較長時間,當充血區擴大至1.5cm左右時,部分中間區帶清晰可見,病變外緣呈紅色,中心部偶呈紅色且質地堅硬,甚至形成皰疹或壞死,早期其他的表現具有典型的間歇性或可變性,對萊姆病的早期診斷非常重要,萊姆病的早期臨床表現如表1所示.

(2)二期:開始叮咬後的數周~數月,特征性表現為神經系統癥狀(腦膜炎,面癱,周圍神經根炎)和心臟疾病(心肌梗死,心肌炎,房顫,陣發性房室傳導阻滯等).

(3)三期:叮咬2年後出現的特征性表現為關節炎,神經系統表現(神經精神病,疲勞綜合征,癡呆,脊髓炎,精神障礙,共濟失調等).

2.眼部表現可出現於萊姆病的各期,但常見於後2期,包括動眼神經,展神經,面神經麻痹,視神經病變(視神經炎和視神經周圍炎,視盤水腫,缺血性視神經病變),視網膜病變(視網膜出血,滲出性視網膜脫離,黃斑囊樣水腫)等.

萊姆病性鞏膜炎

萊姆病性鞏膜炎检查

酶聯免疫吸附試驗(ELISA)和間接免疫熒光素標記抗體試驗(indirectfluorescentantibody,IFA)是最普遍用於萊姆病診斷的血清學試驗,二者均是測量血清中與伯疏螺旋體反應的IgM,IgG,在早期常呈陰性,感染3~4周後特異性抗伯疏螺旋體(BB)抗體的IgM首先出現,6~8周達高峰,然後逐漸下降,感染後2個月出現特異性IgG,並在活動期持續升高,可終生不降,經過有效地長期治療後,IgG有所下降,但仍高於非感染者,萊姆病血清學檢查發現抗體在抗生素治療後或患者應用免疫抑制劑時反應性下降,當ELISA或IFA滴定度在1∶256時,結合臨床表現可診斷萊姆病性鞏膜炎或鞏膜外層炎,該檢查有相當部分為假陽性結果,主要因為與其他螺旋體有交叉如梅毒螺旋體等,免疫斑(Westernblot)檢查能有效地鑒別各種假陽性如梅毒,落基山斑點熱,自身免疫性疾病,葡萄膜炎和其他神經系統異常,由於伯氏疏螺旋體在感染部位很難生長,組織培養多陰性.

眼底熒光血管造影(FFA)以及視網膜功能性檢查如視網膜電圖(ERG),視覺誘發電位(VEP)等可以確定視網膜形態和功能的變化,明確其病變程度.

萊姆病性鞏膜炎预防

一、預防

消滅傳染媒介--蜱,同時避免進入疫區.

2、預後

早期治療,防止並發癥.

萊姆病性鞏膜炎治疗

一、西醫

治療萊姆病性鞏膜炎或鞏膜外層炎的主要目的是根除致病的伯疏螺旋體.與其他螺旋體病一樣,早期萊姆病對抗生素療效最佳.由於難以確定病原體是否被消滅,在治療很長時間內,一些癥狀仍持續存在.抗生素治療何時停止,尚難定論.

萊姆病血清抗體測定陽性,無特殊癥狀,可口服多西環素100mg,2次/d,4~6周或口服四環素500mg,4次/d,4~6周.兒童阿莫西林125~250mg,3次/d口服,或青黴素V鉀片50mg/kg,分4次口服,或鏈黴素40mg/kg分4次口服,每種治療3~4周.

此處提出的治療方案是指導原則,隨著時間的推移和研究的深入,無疑會有更精確、更有效的改進.

一期萊姆病:

成人可用阿莫西林(amoxicillin)500mg,3次/d,多西環素(doxycycline)100mg,2次/d或或紅黴素250mg,4次/d,共10~21天,兒童酌減.

二、三期萊姆病,青黴素2400萬U/d,分4次靜脈註射,或頭孢曲松2.0g,2次/d靜脈註射,共21天.

兒童治療用頭孢曲松100m/kg,2次/d,靜脈註射,共21天或青黴素25萬U/kg,4次/d靜脈註射.

糖皮質激素不宜全身應用,因其可加重螺旋體感染.但可以在嚴密監控下,局部應用,減少局部並發癥的出現.需緩慢減量.

萊姆病性鞏膜炎饮食

多以清淡食物為主,註意飲食規律.

萊姆病性鞏膜炎并发症

眼部並發癥包括葡萄膜炎,眼內炎,角膜炎,結膜炎,瞼腺炎,鞏膜炎或鞏膜外層炎,角膜炎表現為基質混濁,角膜表面白斑或邊緣性潰瘍.

1/2 1 2 下一页 尾页