痙攣性斜頸 G24.301

痙攣性斜頸 G24.301 百科

痙攣性斜頸是一種累及頸部區域的局限性肌張力障礙,表現為頸肌陣發性的不自主收縮,引起頭向一側扭轉或陣性傾斜.它是一種錐體外系運動障礙,是一種獨立的器質性疾病.然而精神因素如焦慮、反應性抑鬱癥等對此病的癥狀輕重起著一定的調整作用,情緒的沖動甚至是此病加速發展的一個因素.臨床上診斷和治療要通過細致的臨床觀察和肌電圖檢查進行區分.

痙攣性斜頸 G24.301

痙攣性斜頸 G24.301 病因

遺傳因素(30%):

部分成人肌張力障礙局限型發作是由遺傳決定的,全身性肌張力障礙的遺傳學研究方面已取得瞭很大的進步,在其影響下限局性肌張力障礙的遺傳學研究也有瞭點滴的進展,在一些傢系中,頸肌張力障礙見於約10%的一級和二級親屬,有常染色體顯性遺傳的證據,伴外顯率降低,有對三位患痙攣性斜頸的患者傢族進行的研究中發現,一個傢族的發病與染色體18P相關,而後兩個傢族中基因缺乏DYT1位點的參與,說明在頸肌局限性肌張力障礙的發病中存著基因異常.

前庭功能異常(12%):

有報道痙攣性斜頸病人的前庭-眼反射反應性增高或不對稱,在用肉毒素治療後不能糾正,前庭異常並非屬於原發異常,其他類型的局限性肌張力障礙(如:書寫痙攣,瞼痙攣)也可與痙攣性斜頸伴發,耳聾,眩暈和共濟失調不屬於痙攣性斜頸的特征,同時,許多患者沒有前庭反射異常,而有較長時間痙攣性斜頸,這也許前庭異常繼發於,痙攣性斜頸引起長期頭部姿勢異常.

外傷(15%):

外傷一直被認為是痙攣性斜頸的病因,文獻報道9%-16%的病人既往有頭部或頸部外傷史,通常發生在發病之前的數周至數月.

其他:短時或長時間的頸部震動刺激發現,患者頭位改變存在明顯的差異,這是由於周圍本體感覺刺激發生改變,使中樞性控制頭頸代償扭轉調解功能受累,傳入神經沖動的中樞整合功能發生障礙.

發病機制

痙攣性斜頸是運動障礙性疾病的一種,隻累及區域性肌肉,而且是成年起病的肌張力障礙,病理改變至今不明,僅有少數痙攣性斜頸可在其基底節區發現有一明確的癇灶,Tarlov報道1例後仰型斜頸,出現雙側殼核及未定帶有腔隙形成;1例痙攣性斜頸和舞蹈樣手足徐動癥病人出現雙側尾狀核和蒼白球區域內的神經節細胞丟失,也有一些學者報道痙攣性斜頸沒有結構性改變.

痙攣性斜頸 G24.301

痙攣性斜頸 G24.301 症状

本病發病率約為15/30萬,多見於成年人,平均發病年齡30-40歲,男女比例大致相等,起病緩慢,病情逐漸加重,很少會自行消退或緩解,頭頸部肌肉不能控制的異常運動,往往雙側肌群受累,但受累程度常不對稱,致使頭部偏向一側作扭轉運動,晨起輕,運動,情感變化或感官受到刺激後加重,入睡停止,患肌肥大疼痛,神經科查體陰性,本病本身不會致死.

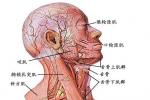

痙攣性斜頸的臨床表現多種多樣,多數起病緩慢,少數驟然起病,頸部的淺深肌肉均可受累,而且每一位病人其受累的肌肉以及受累的程度各不一樣,但以胸鎖乳突肌,斜方肌及頭頸夾肌的收縮最容易表現出來,根據頸部肌肉受累的范圍及受累的程度主次不同,臨床表現可分為四種:

1.旋轉型:

表現為頭繞身體縱軸向一側作痙攣性或陣攣性旋轉.

2.後仰型:

頭向背部作痙攣或陣攣性後仰,頦,面仰天,頸椎呈弓狀前突.

3.前屈型:

頭向胸部作痙攣或陣攣性前屈.

4.側攣型:

頭偏離身體縱軸向左或向右作痙攣或陣攣性側屈,重癥病人其耳,顳部與肩部逼近或貼緊,並常伴隨同側肩膀向上抬舉現象,縮短瞭耳與肩膀的距離.

多數痙攣性斜頸病人的肌肉收縮頻率大於10次/s,表現為頭強直在一個方向,稱為痙攣性;少數病人肌肉收縮頻率少於10次/s,表現為頭向一個方向抽動,稱為陣攣性.

痙攣性斜頸與其他錐體外系疾病一樣,臨床表現在早晨起床時較輕,緊張,沖動或勞動,行走時或各種身體器官受到刺激時癥狀加重,安靜時癥狀減輕,入睡後癥狀消失,清醒時患者常用手自行扶正頭部,癥狀逐漸明顯時,影響患者的日常生活及心理狀態,長期的頭部異常運動,可以表現受累肌肉不同程度的增粗肥厚,對側各拮抗肌肉處於弛張,廢用狀態,以至有不同程度的肌萎縮,輕型患者可無肌痛,重癥患者常有嚴重肌痛,少數病人還伴有震顫,偶有病人出現發音,吞咽障礙.

痙攣性斜頸 G24.301

痙攣性斜頸 G24.301 检查

實驗室檢查

一般腦脊液,血,尿常規檢查均屬正常.

影像學檢查

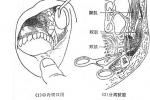

1.肌電圖檢查:常規描記的肌肉有雙側胸鎖乳突肌和雙側頭夾肌,可以應用單極電極,應記錄病人在靜止狀態(通常是坐位)和頭部作隨意運動狀態下的肌電活動,瞭解哪些肌肉的活動是活躍的,哪些肌肉處於抑制狀態,屬於後者這些肌肉的支配神經不能被切斷.

2.局部阻滯試驗:阻滯應在肌電圖的監測下完成,註射點應選在電刺激該肌肉時,發生最大收縮的部位,每條肌肉註10%利多卡因5~10ml即可,即使阻滯是不完全的,它也能幫助我們預測該肌肉在其支配神經被切斷後,可能會出現的效果.

3.脊柱X線片:可見脊柱形態方向改變,如側彎,前屈,後仰或扭轉現象,偶可見頸椎小關節半脫位.

4.CT檢查:對於復雜類型的痙攣性斜頸,可以作頸部CT水平掃描,掃描范圍自枕外粗隆至頸7錐體平面,掃描方式為連續薄層掃描,CT片上可以測量左右兩側同肌肉的周徑,加以比較,列出肥大肌肉的名稱和側別,協助發現受累肌肉的范圍,以便選擇性肌肉切除術,顱腦CT,MRI常無明顯異常改變.

痙攣性斜頸 G24.301 预防

本病由於病因不明,故無有效的預防措施,臨床上最主要的是積極地進行治療,理療和按摩有時能暫時緩解痙攣,例如在頭旋轉的同時對同側下頜施加可感覺到的輕度壓力(感覺的生物反饋技術),雖然藥物對抑制張力障礙性運動有效,有效率為25%~33%,但其緩解疼痛方面作用更佳,抗膽堿能藥物(如苯海索,芐托品)及苯並氮窧類有效,肌肉松弛劑(如氯苯氨丁酸)及環類抗抑鬱藥(如阿米替林)較少使用,上述藥物應從小劑量開始,逐漸增加到有效,安全的水平,要註意其副作用,老年人尤其應小心.

痙攣性斜頸 G24.301 治疗

(一)治療

痙攣性斜頸的治療,應首先進行藥物治療.當癥狀發展到一定程度時,或保守治療效果越來越差時,可選擇手術治療,手術治療至今尚處於發展階段,尚無標準的手術方式.手術治療的關鍵是建立在對痙攣肌群的認識,目前國際上流行的外科治療方式中,選擇性周圍神經切斷術最為流行,雙側頸神經根切斷術和副神經微血管減壓術仍在被某些醫生選用.國內陳信康教授倡導的三聯手術和選擇性頸後伸肌切斷術,也取得瞭良好效果,並在國內廣泛應用.

1.藥物治療

肉毒素註射治療是藥物治療痙攣性斜頸的一個重大突破,多數病例經過肉毒素肌內註射治療,可以獲得3~4個月的明顯緩解,其中有些病人產生抗肉毒素抗體而逐漸對此治療無效.也有一些病人,對肉毒素治療毫無反應.另外有些病人很難維持此項治療.

其他藥物及物理治療,最初的藥物治療有抗膽堿能藥物如苯海索(三己芬迪),安定類藥物如安定,以上藥物在大劑量應用時,可使痙攣性斜頸獲得某些緩解,副作用也明顯.另外,長期進行物理療法、生物反饋療法也可能使輕度痙攣性斜頸的癥狀得到某些改善.

2.外科治療

(1)適應證和禁忌證:

①藥物治療,主要是肉毒素註射治療,不再有滿意的效果,或產生瞭嚴重的副作用,肉毒素治療無效後4個月才可考慮手術.

②病程1年以上,最好為3年以上,臨床癥狀不再進展.

③肌張力障礙的癥狀局限在頸部,至少是以頸部癥狀為主.

④最佳的手術指征是旋轉型,側攣型和頭雙側後仰型.前兩者適合作三聯手術,後一種適合作枕下肌群選擇性切斷術.選擇性周圍神經切斷術,對於旋轉型或其合並輕度前屈或後仰,效果最滿意.

⑤前屈型病人如果經1%利多卡因封閉雙側胸鎖乳突肌後能改善癥狀者,可考慮做雙側副神經切斷術或雙側胸鎖乳突肌切斷術.但是,前屈型斜頸多累及頸前深部肌群,手術效果不佳.有過手術史,存在有纖維化癥或關節病,手術效果差.

(2)雙側頸神經根切斷術:該術式首先由Cushing和Mckenzie設計,作為一種單側入路對頸部後組肌群進行支配神經切斷的療法.該術式切斷頸1、頸2、頸3和部分頸4的前根.後來在Dandy的倡導下,改為作雙側,目的是想通過徹底治療得到更好的效果,然而過多切斷前支的副作用很明顯,如頸部無力和吞咽困難等.該術式在20世紀70年代以前一直作為是痙攣性斜頸的主要手術方式,被廣泛應用於臨床.現在已很難想像切斷頸1、頸2前根在治療痙攣性斜頸中有何意義,因為頸1、頸2前根支配喉部管理吞咽動作的肌肉,與頸後肌群毫無瓜葛.另外頸4和頸5後支的主要分支的切斷對頸後肌群的去神經是很重要的,保留拮抗肌的功能對術後恢復正常運動也是很有用的,因而此術式已很少應用.

(3)副神經微血管減壓術:該術式由Freckman(1981)首先報道,Freckman等人認為痙攣性斜頸病人的癥狀與副神經根血管壓迫有關,其發病機制可能與面肌痙攣、三叉神經痛相同,血管的異常沖動可能通過副神經根的交通支傳遞給頸部脊部經根,使頸肌產生異常興奮.僅有少數作者報道該術式可以緩解痙攣性斜頸.

(4)選擇性周圍神經切斷術:開始於1978年,目前已成為治療痙攣性斜頸的一種成功的手術方式,經多年的改良,此術式針對性強,效果較好,並發癥少,在國際上已成為多數神經外科中心治療痙攣性斜頸的惟一的外科手術方式.其成功的原因是,它僅切除瞭那些產生頭部異常運動肌肉的支配神經,因此術前對參與異常運動肌肉的辨認非常重要.要做到這一點,就必須確定異常運動的類型,必須確定與之相關的肌肉群.術前通過密切的臨床檢查,結合肌電圖描記,局部阻滯,頸段CT薄層掃描以及肉毒素治療史,可以大致確定參與異常運動的肌肉,術中對受累肌肉及其支配的脊神經的辨認是手術成功的關鍵.

選擇性周圍神經切斷術的目的是去除異常運動,同時保留正常或接近正常的頸部運動功能,這就要求要切斷所有支配引起異常運動肌肉的神經分支,術中單極電閾值刺激是術中確定支配某肌肉的神經的關鍵,任何相關的支配神經的遺漏都將導致部分或全部異常運動的術後再發.另外,過多的切斷神經,將致使頸部運動受限,應該避免.頸1、頸2的前支是惟一支配喉前肌群的神經,應妥善加以保護,僅需切斷頸1、頸2、頸3的後支.

(5)三聯手術:三聯手術的組成包括一側脊神經後支(1~6)切除術,頭、頸夾肌(或肩胛提肌)切斷術和對側副神經切除術,適用於旋轉型和側攣型痙攣性斜頸,由國內陳信康教授倡導,並廣泛應用臨床.手術步驟中的頸1~6後支切除術及副神經切除術,與上述選擇性周圍神經切除術相似,增加瞭頭、頸夾肌(或肩胛提肌)切除術.

(6)選擇性頸後伸肌切除術:該術式主要用於治療頭雙側後仰型痙攣性斜頸,它是痙攣性斜頸中起步較晚、最困難的一型.雙側脊神經後支切除術,效果不理想.由於術式為選擇性的切斷痙攣肌群,保留瞭非痙攣肌肉,故手術後異常運動消失,而頭部正常運動和後仰伸功能保留.無頭位不穩及垂頭現象.這可能是因為術後雙側枕下短肌群(頸1~2)、雙側頭最長肌(頸1~8)、雙側頸最長肌(頸1~8)、雙側肩胛提肌(頸3~5)以及雙側胸鎖乳突肌(副神經)等重建頸部新的伸屈平衡.另外,已經切斷的肌肉仍有神經支配,在維護頸椎關節穩定和頸部外形方面也起著重要作用.

(7)其他手術:

①立體定向手術治療痙攣性斜頸的效果也不夠理想,腦深部核團的定向毀損治療痙攣性斜頸,目前尚無肯定的結論.靶點可選在蒼白球、丘腦腹外側核、Forel-H、丘腦中央中核等處,一般的經驗是Forel-H和丘腦腹外側核的Voa、Vop效果較好.如果痙攣性斜頸臨床體征超過頸肌范圍,選擇立體定向手術較好.

②目前,國內外對痙攣性斜頸,應用慢性脊髓刺激或慢性丘腦刺激也能獲得暫時性效果,如1978年Gildenberg曾介紹在頸1~2平面脊髓側柱上裝置一刺激器,用80~100Hz進行刺激,曾風行一時,1988年Gootz否定瞭這種方法.Bertrand將刺激電極通過定向植入法,裝置在丘腦腹外側核(Voi、Vc)刺激頻率在75~150Hz也達到一定的效果.

(二)預後

痙攣性斜頸為一種緩慢起病,進展緩慢的疾病,多數病人經過數年的病情演變,臨床癥狀處於一種靜止狀態,或自動緩解,少數病人(約5%)有自發性痊愈,痙攣性斜頸本身不會致死.由於頭頸部異常運動而影響工作、學習和生活,也給病人造成精神上的壓力,晚期還可產生肌痛.

痙攣性斜頸 G24.301 饮食

宜清淡為主,多吃蔬果,合理搭配膳食,註意營養充足.忌辛辣刺激性食物.

痙攣性斜頸 G24.301 并发症

本病極少發生並發癥,但有1/3病人有合並其他部位張力障礙的表現,如眼瞼,面部,頜或手等,不自主運動(如痙攣)在睡眠狀態時可消失,患者還可以合並疼痛,這在痙攣性斜頸中發生率較高,而且與功能障礙相關,還與頭部的持續痙攣轉動及旋轉程度相關,功能障礙也常由於異常頭頸姿勢而回避社會交往引起,另有研究表明,本病的患者大部份還合並有抑鬱的表現.

1/2 1 2 下一页 尾页