胸腺瘤

胸腺瘤百科

胸腺是人體重要的免疫器官,起源於胚胎時期第3(或第4)鰓弓內胚層,系原始前腸上皮細胞衍生物,隨胚胎生長發育而附入前縱隔.起源於胸腺上皮細胞或淋巴細胞的胸腺腫瘤最為常見,占胸腺腫瘤的95%,在整個縱隔腫瘤中排次第1~3位,日本一組4968例縱隔腫瘤,胸腺瘤次於畸胎瘤,占縱隔腫瘤的20.2%.美國一組1064例縱隔腫瘤,胸腺瘤為第一位,占21.14%.國內報告多以畸胎類腫瘤為首.綜合國內14組報告2720例縱隔腫瘤,胸腺瘤次於畸胎瘤和神經源性腫瘤為第三位,占22.37%.

胸腺瘤

胸腺瘤病因

胸腺上皮細胞(30%):

起源於胸腺上皮細胞或淋巴細胞的胸腺腫瘤最為常見占胸腺腫瘤的95%在整個縱隔腫瘤中排次第1~3位絕大多數胸腺瘤在組織細胞學上呈良性表現,但其中一部分在生物學行為上呈侵襲性生長,屬於惡性胸腺瘤惡性胸腺瘤還包括胸腺癌,即組織細胞學表現呈典型的惡性特征.

周圍器官的壓迫(30%):

像任何縱隔腫瘤一樣,胸腺瘤的臨床癥狀產生於對周圍器官的壓迫和腫瘤本身特有的癥狀--合並綜合征.小的胸腺瘤多無臨床主訴,也不易被發現.腫瘤生長到一定體積時,常有的癥狀是胸痛、胸悶、咳嗽及前胸部不適.胸痛的性質無特征性,程度不等,部位也不具體,一般講比較輕,常予對癥處理,未做進一步檢查.癥狀遷延時久,部分病人行X線檢查,或某些病人在體查胸透或攝胸片時發現縱隔腫物陰影.

上腔靜脈梗阻綜合征(10%):

被忽略診斷的胸腺瘤此時常生長到相當大體積,壓迫無各靜脈或上腔靜脈梗阻綜合征的表現.劇烈胸痛,短期內癥狀迅速加重,嚴重刺激性咳嗽,胸腔積液所致呼吸困難,心包積液引起心慌氣短,周身關切骨骼疼痛,均提示惡性胸腺瘤或胸腺癌的可能.

發病機制

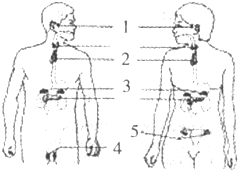

多數胸腺瘤呈膨脹性生長,有完整包膜,即使瘤體較大,也容易完整切除,30%~60%的胸腺瘤呈浸潤性生長,可直接侵犯周圍組織和器官,如縱隔胸膜,心包,肺,大血管及神經,向頸部延伸侵及甲狀腺,向下通過主動脈裂孔播散到膈下肝,腎及腹腔血管周圍,胸腺瘤的淋巴道轉移相對較少,可能受累的淋巴結依次是縱隔淋巴結,肺門淋巴結,頸部淋巴結,鎖骨上淋巴結,腋窩淋巴結,肝門和腸系膜淋巴結等,血行轉移更為少見,轉移的靶器官和組織依次為肺,肝,骨,腎,腦,脾,腎上腺,乳腺和卵巢等.

病理特征:所有胸腺瘤均起源於胸腺上皮細胞,僅有4%的胸腺瘤是由單一的胸腺上皮細胞組成,絕大多數胸腺瘤是胸腺上皮細胞和淋巴細胞混合組成的.

1.肉眼檢查:胸腺瘤的體積變化不一,可1.5~25cm,以5~8cm多見,重量為10~1750g,通常在20~200g為多,顏色為深褐色或灰紅色,外形多呈圓形,橢圓形或不規則形,表面常為結節狀,良性者包膜完整,與周圍無粘連,惡性者浸潤性生長,包膜不完整,表面粗糙,可累及胸膜,心包,大血管,腫瘤質地軟,半數以上包膜外附有殘存退化胸腺脂肪組織,腫瘤腫瘤多數為實質性,切面為分葉狀,有明顯的灰白色纖維組織間隔,切面灰紅色或灰白色,呈粗或細顆粒狀,常伴有出血或囊性變,囊的大小不等,由0.2cm之微囊到直徑10cm左右的大囊,甚至瘤體的大部分為囊變者也不少見,一般囊壁薄而光滑,內含清液或血性液,可經常見到各種退行性變,如出血,鈣化和囊性變等,除瞭整個胸腺組織已被胸腺瘤組織所取代外,絕大多數胸腺瘤與正常胸腺組織相接壤.

2.鏡下結構:Victor和Thomas研究證明,所有胸腺瘤均衍生於胸腺上皮細胞,其上皮成分可用免疫組織化學技術來確認.

Lewis等建議對胸腺瘤作如下劃分:①上皮細胞型胸腺瘤即上皮細胞占腫瘤細胞總數的66%以上;②淋巴細胞型胸腺瘤即淋巴細胞占腫瘤細胞總數的66%以上;③均不符合上述兩種類型腫瘤時劃歸混合型胸腺瘤;④腫瘤由變異的上皮細胞構成的劃歸紡錘形細胞型胸腺瘤,因此也有人稱之為上皮細胞型的一個亞型.

分類:國內多傾向於根據細胞形態的特點與相對數量比例分型,未作明確數量概念的劃分,為下述4種類型.

(1)上皮細胞型:占胸腺瘤的27%~34%,以上皮細胞為主組成,上皮細胞大小不一,形態變化較復雜,有圓形,卵圓形或梭形,胞質淡而透亮為嗜伊紅染色或嗜雙色染色,細胞邊界多不清楚,細胞核染色質均勻,核仁明顯,其形態較為規則,核膜清晰,細胞有成群聚集的習性,排列呈片狀,巢狀,條索狀,線網狀,裂隙狀或假菊形團等多種形態,血管較豐富,瘤細胞團被纖維組織所包繞,內有分散,數量不等的淋巴細胞.

電鏡下可見上皮細胞的張力原纖維和橋粒等特征.

上皮細胞型胸腺瘤無惡性腫瘤的細胞學特性,僅有2%的上皮細胞型胸腺瘤發生非典型改變,呈多形性,核與胞質比例增加,核染色質深密,核仁可見少量分裂象,此型常見浸潤性生長並偶見瘤內壞死區.

(2)淋巴細胞型:占20%~27%,主要成分為淋巴細胞.

淋巴細胞的體積較小,圓形,細胞核較大呈網狀,核仁不清,發育成熟且沒有非典型性表現,呈彌漫性增生或結節狀增生,時見淋巴生發中心,小葉間隔多少不一,其中有散在或灶性,巢狀的上皮細胞,常見哈氏小體和微小鈣化,血管較豐富,瘤內有時可見毛細血管內皮細胞的明顯增生,胸腺瘤中的淋巴細胞對單克隆和多克隆抗血清標記物的反應與正常胸腺組織中的淋巴細胞是一致的,沒有惡變的征象.

(3)混合型:占40%~55%,上皮細胞和淋巴細胞數量大致相等,呈彌漫性混合或結節狀混合,或兩種細胞成分呈區域性分佈,分界明顯,常常在一個腫瘤的不同切面可見其細胞形態成分很不一致,間質中結締組織可明顯增生.

(4)梭形細胞型:占2%~4%,不少學者認為其為上皮細胞的變異型,細胞和細胞核均呈梭形,排列緊密,有時呈漩渦狀或柵欄狀,血管較豐富,常與上皮細胞混雜存在,兩者有移行關系,電鏡下可見橋粒連接.

胸腺瘤的病理組織類型與分期無直接關系,胸腺瘤的分期有多種方案.

然而,梭形細胞型大多包膜內生長,而上皮細胞型易包膜外浸潤生長,因此多數文獻報道,上皮細胞型胸腺瘤以Ⅱ,Ⅲ期多見.

胸腺瘤在各分期中所占的比例,多數文獻報道:2/3的胸腺瘤為Ⅰ期,不到1/3的胸腺瘤為Ⅱ~Ⅲ期.

胸腺瘤

胸腺瘤症状

胸腺瘤的典型癥狀

白細胞減少盜汗低熱鈍痛乏力反復感染腹瀉呼吸困難頸靜脈怒張劇痛

像任何縱隔腫瘤一樣,胸腺瘤的臨床癥狀產生於對周圍器官的壓迫和腫瘤本身特有的癥狀——合並綜合征,小的胸腺瘤多無臨床主訴,也不易被發現,腫瘤生長到一定體積時,常有的癥狀是胸痛,胸悶,咳嗽及前胸部不適,胸痛的性質無特征性,程度不等,部位也不具體,一般講比較輕,常予對癥處理,未做進一步檢查,癥狀遷延時久,部分病人行X線檢查,或某些病人在體查胸透或攝胸片時發現縱隔腫物陰影,被忽略診斷的胸腺瘤此時常生長到相當大體積,壓迫無各靜脈或上腔靜脈梗阻綜合征的表現,劇烈胸痛,短期內癥狀迅速加重,嚴重刺激性咳嗽,胸腔積液所致呼吸困難,心包積液引起心慌氣短,周身關切骨骼疼痛,均提示惡性胸腺瘤或胸腺癌的可能.

胸腺瘤特有的表現是合並某些綜合征,如重癥肌無力(MG),單純紅細胞再生障礙性貧血(PRCA),低球蛋白血癥,腎炎腎病綜合征,類風濕性關節炎,皮肌炎,紅斑狼瘡,巨食管癥等.

雖然各年齡段均可發生胸腺瘤,但絕大多數是在50~60歲,兒童胸腺瘤非常少見,胸腺瘤的發生率男女之間的差別不明顯,大約50%胸腺瘤病人無明顯臨床癥狀,多是在胸部X線體檢時被查出腫瘤,隨著腫瘤增大或腫瘤的外侵,患者表現為局部壓迫癥狀,全身反應及伴發疾病癥狀,胸壁受累病人可陸續出現程度不等胸背鈍痛,肩胛間區或胸骨後疼痛;氣管受壓出現咳嗽,氣促,胸悶,心悸等呼吸困難癥狀;喉返神經受侵可出現聲音嘶啞,膈神經受壓可出現膈肌麻痹;上腔靜脈梗阻表現為面部青紫,頸靜脈怒張,如出現乏力,盜汗,低熱,消瘦,貧血,嚴重的胸痛以及心包積液,胸腔積液等體征常提示為惡性病變或伴有局部轉移,胸腺伴隨疾病據Rosenow和Hurley`s(1984)報道,40%胸腺瘤病人伴有胸腺從屬全身性或自身免疫性疾病.

其中1/3有兩種或更多胸腺伴隨疾病,這些伴發疾病的絕大多數是自身免疫紊亂引起,也可能有某些巧合.

1、重癥肌無力

重癥肌無力是胸腺瘤患者最常伴隨的疾病,30%~70%患者伴有重癥肌無力,而重癥肌無力患者中有10%~30%合並有胸腺瘤,發病年齡一般比單純肌無力病人大10~15歲,比單純胸腺瘤的平均發病年齡年輕一點,重癥肌無力和胸腺瘤常同時出現,偶爾重癥肌無力可在發現胸腺瘤以後若幹年才出現,或者胸腺瘤切除術後數天或數年才出現,合並重癥肌無力的胸腺瘤以混合型多見,其次為淋巴細胞型與上皮細胞型,梭形細胞型最少見,胸腺瘤可能有兩種作用,一種是產生自傢免疫反應,另一種是作為自身抗體能抑制自傢免疫反應,如果切除瞭第一種反應的胸腺,有助於治療重癥肌無力,而切除瞭抑制自身免疫反應的胸腺瘤後,則產生或加重重癥肌無力,Kimura報道瞭27例切除胸腺瘤後出現瞭重癥肌無力,胸腺瘤伴重癥肌無力的預後較單純胸腺瘤為好,其可能原因在於胸腺瘤伴重癥肌無力易早期發現.

2、紅細胞再生不良癥

很多患者同時合並血小板及白細胞減少,骨髓細胞和巨核細胞生成正常,文獻報道5%~7%胸腺瘤可合並紅細胞再生不良癥,有紅細胞再生不良癥的病人卻有近半數合並胸腺瘤,合並紅細胞再生不良癥的機制尚不完全清楚,可能與免疫抑制有關,Jepson和Vas(1974)提出證據表明:胸腺廇患者血清中發現IgG抗體,IgG抗體抑制紅細胞生成素和抑制血紅蛋白合成,Beard(1978)報道:這類胸腺瘤病人的病理類型約70%為非浸潤型的梭形上皮細胞型,切除腫瘤後,貧血癥狀可明顯改善,但是比單純的胸腺廇預後差.

3、低丙種球蛋白血癥

臨床表現為反復感染,腹瀉,肺炎,淋巴結炎,過敏反應延遲等,Good(1954)首先報道胸腺瘤合並低丙種球蛋白血癥,其發現約10%患有丙種球蛋白不足的病人常合並胸腺瘤(特別是梭形上皮細胞型胸腺廇),Wald-man(1975)報道此類病人多見於老年人,主要是因為胸腺瘤病人中存在抑制丙種球蛋白合成的抑制因子T細胞,但是大多數此類病人循環血中T細胞數測定仍在正常范圍,體外免疫學試驗也在正常范圍,並通過臨床觀察,認為切除胸腺瘤對改善低丙種球蛋白血癥並不起作用,預後較差.

4、系統性紅斑狼瘡

胸腺瘤伴發系統性紅斑狼瘡較為少見,Maggi(1991)報道214例胸腺瘤病人中,有2.5%的患者伴發系統性紅斑狼瘡,胸腺瘤切除對系統性紅斑狼瘡亦無明顯改善,Ver-ley(1985)報道的200病例中發現1.5%胸腺廇病人合並系統性紅斑狼瘡,臨床觀察認為胸腺瘤切除對其沒有影響,此類病人的預後差.

5、庫欣綜合征除胸腺瘤外還見於肺燕麥細胞癌,支氣管和胃的類癌,胰腺癌和甲狀腺樣癌等,它們的提取液中,都證實含有促腎上腺皮質激素(ACTH),有人用放射性免疫測定法證實,上皮細胞型胸腺瘤ACTH的含量頗高,電子顯微鏡下也證實瘤細胞內含有分泌顆粒.

6、伴發其他器官的腫瘤

胸腺瘤患者較正常人易發生其他臟器的腫瘤,其中的機制尚不清楚,Lewis(1987年)總結瞭Mayo醫學中心胸腺瘤病人的復診資料,發現17%的胸腺瘤患者又發生瞭其他器官的腫瘤,腫瘤的發生一般在術後,但也有在發現胸腺瘤之前,提示早期行胸腺切除術,可能有助於預防胸腺以外的腫瘤發生.

胸腺瘤通常表現為前上縱隔腫塊,它可在常規體檢拍X線胸片時發現或因它們引起胸廓結構移位而出現癥狀時被發現,如咳嗽,呼吸困難,心悸及胸骨下和肩胛間劇痛,伴瘤癥狀的多樣性(如重癥肌無力,單純紅細胞系發育不全,低丙種球蛋白血癥等)可預示胸腺瘤的存在,胸腺瘤極少發生在異常部位,如後縱隔,肺實質及頸部,異位現象與胸腺胚胎期發育缺陷有關,重癥肌無力對診斷胸腺瘤有決定性的意義,血液系統檢查也能幫助查明前縱隔腫瘤的性質,某些胸腺瘤,由於組織學表現不是特別典型,必須與前縱隔的其他腫瘤相鑒別,如血管外皮細胞瘤,纖維組織細胞瘤和縱隔內轉移性腺瘤,免疫組化組織染色技術可以幫助鑒別,因為胸腺瘤上皮細胞有特殊的標記物,其陽性發生率為:細胞角蛋白100%,胸腺素β-3為89%,胸腺素α-1為80%,Th-3小鼠胸腺營養細胞78%,Leu-7為67%,人胸腺皮質上皮細胞(UH-1)60%.

1、TNM分期

根據1993年山川洋石建議,胸腺瘤上皮細胞型的TNM分期為:

T腫瘤及外侵情況:

T1肉眼包膜完整,鏡檢無包膜浸潤.

T2肉眼腫瘤粘連或侵犯周圍脂肪組織或縱隔胸膜,鏡檢侵犯包膜.

T3腫瘤侵犯周圍器官,如心包,大血管和肺等.

T4胸膜和心包擴散.

N淋巴結轉移情況:

N,無淋巴結轉移.

N1前縱隔淋巴結轉移.

N2前縱隔與胸內淋巴結同時轉移.

N3鎖骨上淋巴結轉移.

M遠處轉移情況:

Mo無血行轉移.

M1血行轉移,胸外淋巴結轉移.

Ⅰ期:T1N0M0

Ⅱ期:T2N0M0

Ⅲ期:T3N0M0

Ⅳα期:任何TN1-3M0

Ⅳb期:任何TM1

2、Haniudam等(1992)在臨床分期,組織學分型的基礎上又提出胸膜因素:

P0代表腫瘤與縱隔胸膜無粘連.

P1表示鏡下腫瘤與縱隔胸膜有粘連,但尚無侵襲現象.

P2鏡下見縱隔胸膜侵襲.

3、胸腺瘤良惡性的判斷標準

關於胸腺瘤良惡性的判斷標準歷來學者說法不一,其原因:①胸腺瘤即使為良性,其包膜完整,但手術切除後仍有復發,因此,部分學者認為所有胸腺瘤均應作為潛在惡性或低度惡性來處理,②手術時明確發現胸腺瘤包膜被浸潤或部分浸潤至肺及心包,但術後病理檢查仍有5.5%~16%的病例在光鏡下未見腫瘤包膜浸潤,且有4%~8%的病例仍有長期生存的報道,因此說明浸潤與非浸潤的界限在某些情況下不易準確判斷.

因此,目前大多數學者的觀點認為胸腺瘤的良惡性診斷無法單純依靠病理組織學診斷來確定,須結合術中腫瘤包膜有無浸潤,鄰近器官及胸膜有無被侵犯,淋巴結有無轉移來綜合判斷,胸腺瘤的大體形態特征中,最重要是腫瘤的包膜是否完整以及腫瘤是否侵及鄰近的正常器官,許多文獻報道,所有胸腺瘤中,良性胸腺瘤即包膜完整的非浸潤型胸腺瘤所占的比例是40%~70%,偶爾,這些包膜完整的非浸潤型胸腺瘤,顯微鏡下卻發現腫瘤細胞已經浸潤到包膜或包膜外,這類胸腺瘤應歸為惡性浸潤型胸腺瘤,包膜完整的胸腺瘤,甚至顯微鏡下包膜無腫瘤細胞浸潤的胸腺瘤也有較低的術後腫瘤局部復發率,因此,即使是非浸潤型的良性胸腺瘤也具有潛在的惡性特征,胸腺瘤周圍浸潤生長的比率為30%~60%,不管瘤組織在顯微鏡下表現如何或細胞結構如何,隻要腫瘤出現浸潤性生長,就應歸為惡性腫瘤,事實上,在浸潤型胸腺瘤中,除個別病例胸腺上皮細胞非典型外,絕大多數腫瘤細胞均為良性表現,胸腺瘤浸潤到縱隔胸膜,心包,肺,淋巴結,大血管,神經以及胸壁中,必須在顯微鏡下得到證實,才能肯定為惡性.

少數胸腺瘤肉眼看與鄰近器官發生粘連,但顯微鏡下卻沒有惡性浸潤表現,這種情況,應歸為良性非浸潤型胸腺瘤,然而,這類胸腺瘤同包膜完整而與鄰近器官無粘連的胸腺瘤相比較,其長期生存率要差.

絕大多數胸腺瘤都是向鄰近器官浸潤,但也有胸腔內遠處轉移者,浸潤到膈肌的胸腺瘤也可以穿透膈肌到更遠的區域,上腹部CT掃描,可幫助診斷,胸腔以外的遠處轉移,如骨骼,肝臟,中樞神經系統,腋窩和鎖骨上淋巴結,其發生率為3%~7%.

(1)良性胸腺瘤:術中所見腫瘤包膜完整,術後病理示無鏡下包膜浸潤及任何惡性組織病理學特征.

(2)惡性胸腺瘤:術中所見腫瘤有外侵,術後病理示鏡下有包膜浸潤及惡性組織病理學特征.

林震瓊(1992)提出:須特別警惕腫瘤因炎癥粘連而錯判為浸潤性表現,認為其發生率可高達21.5%,因而提醒臨床醫師需十分重視術中冷凍切片檢查及術後病理組織學報道,以便對胸腺瘤的良惡性質及病人術後綜合治療與預後作出較為準確的判斷.

Maggi(1991)和Kornstein(1988)也強調指出:30%~60%的胸腺瘤的病例中,盡管其腫瘤病灶大小不一,盡管腫瘤瘤體鏡下細胞結構無法找到惡性依據,但隻要在顯微鏡檢下找到腫瘤對鄰近結構腫瘤外侵的依據,則其胸腺瘤應明確診斷為惡性,若外科醫師在手術中認為腫瘤外侵,但在顯微鏡下找不到外侵的依據,此種損害仍應視為良性,其預後雖不及真正術中及鏡下均未見腫瘤外侵的良性胸腺瘤(即IA期胸腺瘤),但與惡性胸腺瘤相比預後要相對樂觀的多.

4、惡性胸腺瘤胸廓內擴散途徑

惡性胸腺瘤局部外侵隻能限於其周圍最近的器官與組織,但臨床觀察到其也向胸廓內各結構擴散,Scatarige等(1985)記錄瞭19例患有晚期惡性胸腺瘤中有6例經膈肌直接向腹腔外侵,Zerhouni(1982)提出瞭惡性胸腺瘤胸廓內擴散的路線:前側位擴散在胸膜壁層內產生遠側植入物;局部直接經胸膜侵犯肺部;後側位可直接侵入主動脈壁,以及通過縱隔腔的後部擴散.

胸腺瘤

胸腺瘤检查

胸腺瘤需做的檢查項目

膽堿酯酶胸部平片腫瘤標志物檢測CT檢查腹部CT

本病的檢查方法有以下幾種:

血清乙酰膽堿酯酶抗體(CAEab),甲胎蛋白(AFP)和β-絨毛膜促性腺激素(β-hCG)檢查對於胸腺瘤鑒別判斷有一定價值,特異性不高.

(1)胸部X線檢查

X線檢查是發現及診斷縱隔腫瘤的重要方法,胸部平片正位相,胸腺瘤常表現為一側隔增寬或突向一側胸腔的圓形或橢圓形致密影,突向右側多於左側,也可見突向雙側胸腔,突向左側常被主動脈球掩蓋,突向右側可與上腔靜脈重疊,腫物影邊緣清晰銳利,有的呈分葉狀,側位像可見位於胸骨後心臟大血管前密度均勻形態上呈實質性腫塊影,少數胸腺瘤可見條狀,點狀,塊狀和不成形的鈣化,其鈣化程度較畸胎瘤為低,有的胸腺瘤呈扁片狀伏於心臟大血管之上,此種類型在X線檢查中最難診斷,側位病灶斷層是確定胸腺瘤簡單易行且經濟的檢查方法,它能顯示腫瘤的存在,大小,密度,在無條件行復雜的檢查時,側位病灶體層尤為實用.

標準的後前位與側位胸片是診斷大多數胸腺瘤的是簡單有效的檢查方法,腫塊陰影主要位於前縱隔或前上縱隔,可以位於胸廓的正中間,但大多數情況下是偏向一側的,後前位胸片常顯示為圓形,卵圓形或淺分葉狀,位於心影的上部,靠近心臟與大血管連接處.

約10%可出現鈣化影,常為散在或無定形鈣化表現,若為周邊曲線鈣化影,提示腫瘤為良性;不規則的散在鈣化,則可能為良性,也可能為惡性,胸片中一般無氣管移位,除非大的浸潤性胸腺瘤可造成氣管移位.

側位胸片腫瘤多位於前縱隔,常顯示上寬下窄的舌狀陰影,這一實質性陰影使得前心窗變得不透明,塊影邊緣常模糊而不清晰,在患有小型胸腺瘤的病人中側位胸片常常是顯示損害存在的惟一角度.

(2)胸部CT檢查

胸部CT是先進而敏感檢查縱隔腫瘤的方法,它能準確地顯示腫瘤的部位,大小,突向一側還是雙側,腫瘤的邊緣,有無周圍浸潤以及外科可切除性的判斷,對於臨床和普通的X線檢查未能診斷的病例,胸部CT有其特殊的價值,CT有助於確定胸腺瘤的范圍,不僅可以檢出體積微小(5mm以上病灶),X線檢查不易發現的胸腺瘤體的存在;同時通過增強CT顯示腫塊是否侵犯或壓迫上腔靜脈,升主動脈,氣管,顯示心包,胸腔有無少量積液,以縱隔及肺內有無微小轉移灶等X線胸片無法顯示的情況,一般情況下,胸腺瘤為軟組織密度,CT值在40HU以上,靜脈註射造影劑後,可見中度或均勻增強,腫瘤呈囊性變時,CT值為15HU左右,胸部CT可清晰地顯示瘤體有無鈣化及鈣化程度與范圍,所有侵入性胸腺瘤的病人應進行上腹部CT掃描,以檢測有無膈下轉移性擴散.

CT:清楚地顯示腫瘤位置與周圍臟器的關系.

(3)磁共振成像(MRI)對於瞭解大血管受累與否價值較大,通常的MRI檢查,胸腺瘤常顯示為位於前縱隔或前上縱隔的圓形,卵圓形或分葉狀腫塊表現,MRI為均勻性,中等強度MR信號區,當瘤體出現液化壞死時,可表現為不規則的高低MR信號區,Sakai(1992)報告MRI顯示不純的高強度表像和分葉狀的內部結構的發現表明存在一種浸潤性的惡性胸腺瘤.

(4)活組織檢查

包括細針穿刺,縱隔鏡,前縱隔切開術,電視胸腔鏡手術等,因該檢查創傷較大,且破壞腫瘤包膜完整性,影響手術效果,故單純為明確診斷時很少采用,適應證為:①前縱隔的實質性腫塊與前縱隔內其他惡性腫瘤無法鑒別(如惡性淋巴細胞瘤,惡性生殖細胞腫瘤,轉移性肺癌等);②術前判斷已無法完整切除腫瘤,須通過活組織檢查做出非手術的完整的治療方案者.

病理學上胸腺瘤以占80%以上細胞成分為名稱,分為上皮細胞型和上皮細胞淋巴細胞混合型,單純從病理形態學上很難區分良性或惡性胸腺瘤,根據臨床表現,手術時肉眼觀察所見和病理形態特點,以侵襲性和非侵襲性胸腺瘤分類更為恰當,但習慣上常稱為良性和惡性胸腺瘤.

胸腺瘤预防

本病無有效預防措施,早診斷早治療是本病的防治關鍵,同時應註意防止各種並發癥的發生,一旦出現則應該積極治療,防止疾病進一步發展.

胸腺瘤治疗

(一)治療(以下資料僅供參考,詳細請咨詢醫生.)

治療原則:胸腺瘤一經診斷即應外科手術切除.理由是腫瘤繼續生長增大,壓迫鄰近組織器官產生明顯臨床癥狀;單純從臨床和X線表現難以判斷腫瘤的良惡性;而且良性腫瘤也可惡性變.因此無論良性或惡性胸腺瘤都應盡早切除.有能切除的惡性胸腺瘤可取病理活檢指導術後治療,部分切除者術後放射治療可緩解癥狀延長病人存活.

胸腺瘤的治療方法包括手術切除,放療和化學藥物治療.預測胸腺瘤的變化行為最重要的因素是腫瘤有無包膜.具備完整被膜且尚未密集地粘連於縱隔結構的異常新生物中有85%~90%的病例可通過外科手術切除而得到治療.相反,那些侵入相鄰軟組織、肺部、大動脈外膜或心包的胸腺瘤在術後若不進行輔助性治療則很有可能復發.目前傾向采用以手術切除為主的綜合治療方案.

1.外科手術治療

胸腺瘤應爭取手術治療,外科手術切除尤其是擴大胸腺切除術是目前國內外學者公認的治療胸腺瘤之首選治療方法.也是胸腺瘤綜合治療的關鍵.手術指征:

(1)包膜完整的胸腺瘤.

(2)腫瘤外侵及周圍組織(縱隔、胸膜、心包)但能整塊切除者.

(3)腫瘤侵及部分肺葉、左無名靜脈、部分主動脈外膜,部分上腔靜脈壁及一側膈神經等周圍器官者,尚能完整或姑息性切除者.

(4)腫瘤明顯外侵伴上腔靜脈綜合征,在腫瘤切除同時能行上腔靜脈人造血管移植者.

(5)胸腺瘤伴重癥肌無力者.

(6)巨大腫瘤化療或放療後相對縮小,術前判斷尚能完整切除者.

(7)腫瘤巨大及壓迫癥狀嚴重,術前判斷雖不能完整切除腫瘤,但行姑息性切除尚能明顯緩解壓迫癥狀者.

2.手術切口選擇

(1)胸骨正中切口:由於胸腺瘤絕大多數位於前上縱隔,因此該切口是手術治療胸腺瘤的讎切口,其優點在於:①充分暴露整個前縱隔,便於施行擴大胸腺切除術.②便於大血管的顯露,尤其是對胸腺後方的左無名靜脈、右側後方的上腔靜脈的解剖分離.一旦術中大血管意外損傷,在此切口暴露下,便於迅速控制處理,使手術安全可靠.③便於前肺門的顯露.在腫瘤外侵前肺門的情況下,便於解剖分離肺動靜脈,從而避免不必要的肺葉切除.

(2)胸骨正中切口聯合單側胸前外側切口(即側T形切口):腫瘤體積巨大,且同時侵犯肺、上腔靜脈等重要器官,需要手術切除腫瘤同時切除一葉或一側肺,或同時行上腔靜脈切除、人造血管重建術時,此切口有其明顯的優點:①使一側肺更清晰暴露在術野中,便於全肺或肺葉切除,有效避免術中肺動、靜脈的意外損傷;②便於上腔靜脈整體顯露,從而使上腔靜脈切除、人造血管移植術在充分暴露的術野內順利進行;③巨大腫瘤若同時伴壁胸膜轉移,此切口便於同時行胸膜剝離術.

(3)胸後外側切口:對於腫瘤偏向一側中縱隔且瘤體較大的胸腺瘤可考慮選擇胸後外側切口.但術中須特別註意無名靜脈的保護,切忌誤傷.另此切口也不利於前縱隔脂肪組織(即內含散在的胸腺集合組織)的清掃.

(4)雙胸橫切口:Patterson(1992)建議對瘤體巨大的中線位胸腺瘤采用雙側第4前肋間隙切開,胸骨橫斷的切開術.使得整個前縱隔和兩個胸腔間隙都充分得以暴露.但由於此切口創傷較大,一般不要輕易使用.

3.手術切除原則

(1)不論腫瘤瘤體大小及外侵的程度,原則上都要行擴大胸腺切除術,以最大限度地減少腫瘤復發.

擴大切除的范圍一般是指將腫瘤、胸腺和前縱隔的脂肪組織一並整塊切除.通常手術操作從膈肌水平由下而上沿心包和縱隔胸膜面解剖清掃所有的前縱隔脂肪組織,兩側達膈神經,上達甲狀腺下極.尤其註意清掃左右無名靜脈、主動脈、上腔靜脈周圍的軟組織.從而有效保證所有可能存在於脂肪組織的胸腺集合組織或異位胸腺一並清除.

(2)當腫瘤侵犯心包或與心包粘連緊密時,應及時打開心包腔,切除所有受累及的心包.使手術操作既方便快捷又使病灶的清掃徹底可靠.

(3)當腫瘤外侵至無名靜脈或與其緊密粘連時,左無名靜脈可以結紮切斷,術後一般無明顯影響.

(4)當腫瘤侵及部分上腔靜脈時,在腫瘤切除的同時可行上腔靜脈部分側壁切除修補術,通常修補材料為心包、自體大隱靜脈、聚四氟乙烯血管補片、Teflon血管補片等.當上腔靜脈被腫瘤完全包繞,可同時行腫瘤及受侵上腔靜脈切除,並行上腔靜脈人造血管搭橋重建術(無名靜脈與右心房搭橋術,無名靜脈與心包內上腔靜脈搭橋術等多種術式).

(5)當腫瘤直接外侵,累及一側肺時,在病人心肺功能允許的情況下,可在腫瘤切除的同時行肺葉或全肺切除.以達到最大限度地完整切除病灶的手術目的.

(6)若腫瘤明確侵犯主動脈壁時,則可行腫瘤姑息性切除術.在主動脈壁的殘留病灶可行局部處理(電灼、氬氣燒灼、苯酚燒灼),然後放置金屬夾標記物,待術後加行局部治療.

(7)若腫瘤巨大,外侵嚴重,根本無法完整切除時,可考慮行姑息性減狀手術.即最大限度地切除病灶,殘留病灶在局部處理後放置金屬夾標記物待術後局部放療.但有的學者認為此種情況隻需行活檢以確定病理類型,其治療隻能依靠術後的放療與化療.若放療或化療腫瘤顯著縮小,則可考慮再次手術切除.

手術結果:良性胸腺瘤的切除率十分樂觀,幾乎接近100%.而惡性胸腺瘤的切除率各國學者報道不一.完全切除率為60%左右,部分切除率不足30%,施行活檢者不超過20%.

手術療效:胸腺瘤切除術的手術死亡率一般均較低.Pecarmona(1990)報道,Ⅰ期、Ⅱ期的淋巴細胞型胸腺瘤與I期混合型胸腺瘤,手術效果甚為樂觀,其術後5年生存率為100%,10~15年生存率為90%.Ⅰ期、Ⅱ期的上皮細胞型胸腺瘤,Ⅱ、Ⅲ期混合型胸腺瘤,其5年生存率為82%,10~15年生存率為75%.Ⅲ期與Ⅳ期上皮細胞型胸腺瘤,5年生存率也可達42%,10~15年生存率為27%,多數病例多在3年內死亡.

4.放射治療由於胸腺腫瘤的細胞對放射線較為敏感,因而放射治療在胸腺瘤的治療中占有相當重要的地位.放療指征:

(1)對浸潤型胸腺瘤,無論手術切除是否完整,術後一律應給予放療.

(2)對非浸潤型胸腺瘤(即Ⅰ期良性胸腺瘤)多數學者主張術後不需給予放療,僅須密切觀察隨訪.但也有學者認為:即使Ⅰ期胸腺瘤,術後也應補加放療.

(3)晚期胸腺瘤即包括胸內轉移、心包內轉移、胸膜肺轉移等.隻要病人狀況尚可,均應積極地給予局部放療.包括對已有轉移存在的鎖骨上淋巴結區域的放療.

(4)對腫瘤體積大或合並上腔靜脈梗阻病人可行術前放療.當瘤體縮小後再選擇手術切除.並有防止術中胸膜轉移的作用.

(5)在有條件的醫療單位,提倡對手術殘留病灶或術中無法切除的巨大病灶行術中放療.

5.放療的范圍及劑量

(1)惡性胸腺瘤即使完整切除,術後也須行縱隔和全術野輔助放療,劑量約40Gy/4周.但有學者主張:對淋巴細胞型給予50Gy/5周;上皮細胞型或混合型則給予每6~7周60~70Gy;胸腺瘤伴重癥肌無力則1次200cGy,每周5次,總量達30~40Gy時,須及時縮小肺野,避免放射性肺炎發生.

(2)術中殘留病灶,其放射范圍要超過病灶1cm(包括胸腺腫瘤和可能被浸潤的組織和器官).對已明確為心包內轉移,應先給予全縱隔、全心包放療(30~35Gy/3~3.5周),局部瘤床加量.對胸膜或肺轉移灶也局部加量.

(3)術中放療,對手術已完整切除的瘤床一次性放療20Gy;對手術有殘留病灶,則一次性劑量為25Gy;對巨大病灶無法切除者,一次劑量可達25~30Gy.上述後兩種病情者,術後休息3~4周後再行術後縱隔區放療,劑量為30~40Gy.個別者也可追加劑量至60~70Gy.

(4)有學者主張,加用核素治療以補足放射劑量,又不加重正常組織的照射量.其中有125I在術中置於殘瘤病灶區域行組織間放療;32P治療轉移性胸腔積液(即32P15ml稀釋於150ml生理鹽水中,註入胸腔).

放療的結果與療效:Krueger(1988)報道,12例惡性胸腺瘤(其中1例行完全切除,7例部分切除,4例隻作活檢)術後放療.其5年以上生存率達到57%.上海胸科醫院(1984)報道,術後放療94例(其中包括浸潤性胸腺瘤76例,非浸潤性18例,術後復發再放療2例,復發瘤切除後再放療1例).其1年生存率為97.2%,而單純手術組為88%.並又報道,剖胸活檢術後放療組,其平均生存期為3年3個月,而未放療組生存期僅為1年7個月.王德昌等(1996)報道40例胸腺瘤,其中20例手術加放療(其中僅1例完整切除,19例為姑息性切除),另外20例為單純放療.結果前組20例中5、10、15年生存率分別為82.9%、35.7%、15.4%.手術加放療組與單純放療組5年生存率呈顯著差異.

6.化學藥物治療

隨著以順鉑為主的化療方案的不斷發展,不少學者陸續報道瞭化學藥物治療Ⅲ期、Ⅳ期胸腺瘤的個案報告,並取得一定療效.化療適應證:

(1)ⅡB及Ⅲ期惡性胸腺瘤姑息性切除,其殘瘤病灶在局部放療後應加用全身化療.

(2)ⅣB期惡性胸腺瘤因心包內、壁層胸膜廣泛轉移或遠處器官轉移,首選治療隻能是全身化療加局部腫瘤病灶放療.

(3)惡性胸腺瘤在分別進行手術切除及術野放療後,若再次出現胸膜或遠處器官轉移者.

(4)Ⅲ、ⅣA期浸潤型胸腺瘤先行全身化療,待部分緩解後,再行手術治療和術後放療.

7.常用化療方案的選擇

(1)DDP方案:①DDP120mg/m2,每3周1次為1療程,連續6~8療程.②DDP4~10mg/m2,用5d,4周1次為1療程,連續4~6療程.

(2)DDPPred方案:DDP100mg/m2,第1天;Pred40mg/m2,第1~5天.3周1次為1療程,連續4~6療程.

(3)CAOP方案:Rea等(1993)報道,對16例Ⅲ期和ⅣB期浸潤型胸腺瘤首先給予4天療程化療(CAOP方案),即:DDP50mg/m2,第1天;羥基紅黴素40mg/m2,第1天;長春新堿*(VCR)0.6mg/m2,第3天;環磷酰胺(CTX)700mg/m2,第4天.3周重復1療程,共4~6療程.

(二)預後

從多年來各國學者對胸腺瘤的研究中可以看出,胸腺瘤的一些預後因素是較為明顯的,這些因素將影響到胸腺瘤病人的存活.其中主要有:

1.腫瘤是否具有入侵性(即包膜是否被浸潤),以及手術切除是否完全切除是影響預後的最主要因素.

2.胸腺瘤的細胞類型尤其浸潤性上皮細胞型胸腺瘤對病人的預後是一個非常不利的因素.Lewis(1987)等指出:上皮細胞型胸腺瘤病人在10年後的存活率較其他類型有很大下降.

3.腫瘤體積大,對長期存活率有負面作用.

4.重癥肌無力的存在不再是胸腺瘤病人的一種負面因素.不少學者指出:以治療的長期效果看,伴有重癥肌無力的胸腺瘤的預後較沒有伴發重癥肌無力的相對要好.其原因可能是前者的早期發現起瞭主要作用.

5.胸腺瘤同時伴有紅細胞發育不全、低丙種球蛋白血癥或全身紅斑狼瘡的病人,其預後很差.

6.Ⅱ期、Ⅲ期浸潤型胸腺瘤進行聯合治療(手術加放療)較單純手術組的預後要好.

7.大劑量多種化療方案治療的晚期胸腺瘤(病灶不能切除或已有轉移)中發現有值得註意的長期存活的病例.

Regnard(1996)報道307例胸腺瘤手術.其中完整切除260例,姑息性切除30例,活檢17例.術後對浸潤性及轉移性胸腺瘤均給予放療.總的10年生存率為67%,15年生存率為57%.並強調指出:在Ⅲ期胸腺瘤中,完整切除的生存率明顯高於姑息性切除(P<0.001).因而作者提出:完整切除是預計生存期的主要因素.

盡管有完全包膜的腫瘤很小,其復發危險性很高,建議再次手術或術後放療.對於有浸潤性且仍保持典型無刺激性細胞外觀的胸腺瘤,常需術後放療以達到足夠控制的目的.事實上盡管采取放療,侵襲性胸腺瘤患者的10年成活率仍低於有包膜腫瘤的10年成活率.

胸腺瘤饮食

飲食

腫瘤患者的飲食:

註意膳食平衡:膳食平衡是維持機體免疫力的基礎,普通食物是機體營養素的最好倆員,對於存在營養不良等臨床情況的患者應進行個體化的營養治療.

食物多樣化、搭配合理化:要保證攝取均衡全面的營養,每日食物多樣化是必需的,即按照中國居民平衡膳食寶塔展示的五大類食物的比例進行搭配.

少量大餐、吃清淡易消化的食物:對於放化療及手術後的病人由於消化功能減弱,增加進餐次數可以達到減輕消化道負擔,同時增加食物攝入量的目的.

不宜忌口:忌口應根據病情病性和不同病人的個體特點來決定,不提倡過多的忌口.一般患者需限制或禁忌的食物有:高溫油炸、煙熏燒烤、辛辣刺激、油膩生硬的食物等.

多選擇具有抗癌功效的食物:蔬果類(如蘆筍、胡蘿卜、菠菜、西紅柿、西蘭花、薯類、獼猴桃、柑橘)、大豆及其制品類、食用菌、堅果、海藻類、薏米仁、牛奶、雞蛋等.

營養素中維生素C,維生素B6,胡蘿卜素和維生素E與免疫力關系密切.比如維生素C能刺激身體制造幹擾素來破壞病毒以減少白血球與病毒的結合,保持白血球的數目.平時須補充維生素C,以增強免疫力;青辣椒和橙汁都富含維生素C;富含維生素B6的食物有雞肉,魚,肝,馬鈴薯,鱷梨和葵花子;胡蘿卜中含有大量的胡蘿卜素;富含維生素E的食物包括杏仁,榛子以及各種各樣的全麥食品等.另外,營養素中還有葉酸,維生素B12,煙堿,泛酸和鐵,鋅等礦物質,它們都和免疫力有關.人體缺乏這些營養素都會影響到免疫機能.

胸腺瘤并发症

本病常見的並發癥有:

1、重癥肌無力(MG)

長期以來人們即發現重癥肌無力與胸腺(或胸腺瘤)有關,重癥肌無力臨床上可分為3型,如眼瞼下垂,視物長久感疲勞,復視,為眼肌型;上肢伸舉不能持久,步行稍遠需坐下休息,為軀幹型;咀嚼吞咽費力,甚至呼吸肌麻痹,為延髓型,臨床上最危險的是肌無力危象,病人呼吸肌麻痹必須人工輔助呼吸.

目前認為重癥肌無力是一自傢免疫性疾病,主要因胸腺受某種刺激發生突變,不能控制某些禁忌細胞株而任其分化增殖,對自身成分(橫紋肌)發生免疫反應,出現肌無力,治療重癥肌無力多年來一直采用抗乙酰膽堿酯酶藥物,如吡啶斯的明,近年來又加用免疫抑制劑,如激素,環磷酰胺等,外科治療重癥肌無力的適應證為伴有或不伴有胸腺瘤的重癥肌無力患者,服抗乙酰膽堿酯酶藥物,劑量不斷增加而癥狀不減輕,或出現肌無力危象以及反復呼吸道感染.

2、單純紅細胞再生障礙性貧血(PRCA)

與胸腺瘤並存疾病之一是純紅細胞再障,純紅再障可為原發的,原因不清,也可繼發於藥物,感染和腫瘤,實驗研究表明PRCA是一自傢免疫性疾病,未知原因導致紅細胞抗原的自身免疫反應,這些抗原可存在於人體胸腺內,胸腺瘤本身對紅細胞生長並無直接作用,可能的情況是胸腺瘤可增強免疫系統的敏感性,或者胸腺瘤由高度敏感的增生系統所誘發.

3、腎病綜合征腎炎

腎病綜合征腎炎與胸腺瘤的關系尚不明瞭,腎病綜合征可以是某些腫瘤,如霍奇金病,全身表現的一部分,可能的解釋為胸腺瘤與腎小球腎炎的抗原抗體復合物形成交叉反應緣故.

1/2 1 2 下一页 尾页