胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病百科

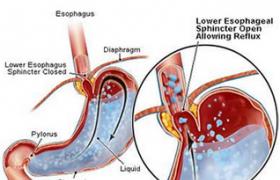

胃食管反流病(gastroesophagealrefluxdisease,GERD)是指胃十二指腸內容物反流人食管引起燒心等癥狀,可引起反流性食管炎(refluxesophagitis,RE),以及咽喉、氣道等食管鄰近的組織損害.可見,胃食管反流病不等於反流性食管炎,前者的概念更大,包含後者.患者可有胃食管反流病,但並一定有反流性食管炎.但一般認為胃食管反流病大多有反流性食管炎癥狀.二者有時臨床上可等同.胃食管反流病在西方國傢十分常見,人群中約7%~15%有胃食管反流癥狀,發病率隨年齡增加而增加,40~60歲為高峰發病年齡,男女發病無差異,但反流性食管炎中,男性多於女性(2~3:1).胃食管反流病在北京、上海兩地的患病率為5.77%,反流性食管炎為1.92%,低於西方國傢,病情亦較輕.有相當部分胃食管反流病患者內鏡下可無食管炎表現,這類胃食管反流病又稱為內鏡陰性的胃食管反流病或稱非糜爛性反流病(nonerosiverefluxdisease,NERD).

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病病因

造成食管損害有很多因素,可概括為.

1.食管裂孔疝在過去40餘年,關於食管裂孔疝在胃食管反流的病理發生和病理生理學方面所起的作用是一個研究的熱門話題.有代表性的研究結論如.

食管裂孔疝增加胃食管反流的危險可能與以下幾個因素有關:①降低酸清除能力;②存留的胃十二指腸反流物逆流入食管;③損害膈腳對食管胃連接部的括約肌樣作用.流行病學調查表明,在中等度和重度GERD病人中,食管裂孔疝的發病更多,50%~60%的食管裂孔疝病人有內鏡所見的食管炎,90%的內鏡所見食管炎病人有食管裂孔疝.食管裂孔疝的大小和LES壓力,以及兩者的關系是胃食管連接部關閉能力的決定因素.一個既有LES壓力低下又有一巨大食管裂孔疝的病人,在突然升高腹內壓力時,比一僅有LES壓力低下而無食管裂孔疝的病人,發生胃食管反流的機會多數倍.研究還證明,食管裂孔疝的尺寸增大,LES壓力更下降.

現代觀念支持這樣的事實:對有反流癥狀的病人,食管裂孔疝的大小是決定食管炎程度的主要因素.LES壓力和性別的影響就差一些,但仍是致病因素.24hpH監測異常與食管裂孔疝的大小明顯相關.

2.肥胖肥胖和GERD的關系還不清楚,肥胖病人是否更易患食管裂孔疝亦無定論.有關肥胖與食管裂孔疝、食管炎、胃排空和pH監測等因素之間的關系有很多研究.例如,Wright(1983)指出體表面積與胃排空無關系.Mercer(1985)認為肥胖反流者食管胃之間的平均壓力梯度,較之無反流的瘦人明顯為大;胖人的食管通過時間延長,增加瞭食管黏膜的酸接觸時間.Mercer(1987)又指出瘦人與胖人LES壓力無明顯差別.過於肥胖(超過體重指數5%以上)多見於有食管裂孔疝和食管炎的人(SteneLarsen,1988).Maddox(1989)的研究證明與對照組相比,胖人的固體食物和液體食物胃排空延遲,食管排空也延遲.Hutson(1993)的研究結果是兩組胃排空率相似,平均體重下降8.3%也無改變.Rigaud(1995)的研究是總反流次數與體重指數、脂肪攝入和胃排空延遲明顯相關.肥胖者的胃食管反流並不增多.體重下降10kg,反流的主觀表現和客觀表現均無改善(Kjellin,1996).胖人體重減低之後,平均pH無改變(Mathus-Vliegen,1996).可見以上的研究結果莫衷一是.但無論如何,普遍認為在胖人胃食管反流較為常見,不管諸多研究的結論如何,肥胖是造成胃食管反流的一個病理生理因素這一觀念,還是被廣泛接受的.顯然,有必要進一步對肥胖和反流之間的關系進行細致的研究.

3.飲酒飲酒可抑制食管的酸清除能力,損害食管運動功能,降低LES壓力.Keshavarzian(1987)的實驗證明,靜脈應用乙醇0.8g/kg能中等度地降低食管收縮振幅.Hogan等(1972)研究,給予350ml威士忌(含104g酒精)即能損害食管的推動性運動和降低LES壓力.酒精降低清除食管內酸的功能,減少腮腺的唾液分泌量,均有加重GERD的作用.酒精能引起正常健康青年志願者的胃食管反流.其他的證據也證明飲酒有增加胃食管反流的危險,均由於酒精降低LES壓力和降低食管的酸清除能力.根據對正常志願者的觀察,文獻主張避免急速飲酒超過40~45g酒精,可防止胃食管反流.此外,乙醇還不同程度地影響胃酸分泌和血清胃泌素的含量.

4.吸煙吸煙可致食管酸清除時間延長,此為唾液分泌量減少之故.即使無反流癥狀,吸煙者的酸清除時間比非吸煙者也延長50%;吸煙者唾液中的HCO-3含量僅為同等年齡的非吸煙者的60%.吸煙者唾液分泌減少是抗膽堿能作用所致,如同病人應用瞭抗膽堿能藥物而唾液減少一樣.食管壓力測定顯示,連續吸煙2支引起LES壓力下降,停止吸煙後2~3min內壓力恢復正常.Stanciu等(1972)用測壓加pH監測的方法觀察25名有燒心癥狀的長期吸煙者,吸煙1~4min內LES壓力明顯下降,吸煙結束後3~8min內壓力恢復到原來水平,pH監測所測得的反流次數明顯增多.Pehl等(1997)研究瞭280名有反流癥狀的人,觀察吸煙和戒煙是否影響其pH監測,結果證明均無影響.

目前尚不能十分肯定吸煙能加大胃食管反流的危險,但文獻從GERD的病理生理機制方面例證瞭吸煙能降低LES壓力,咳嗽引起反流的發生,增多tLESRs,減少唾液分泌,從而延長瞭食管酸清除時間,煙草對食管上皮具有刺激作用等等.許多研究表明,吸煙增加瞭反流的並發癥,如糜爛性食管炎,也產生瞭嚴重反流的後果,如Barrett食管和腺癌.

5.藥物許多藥物影響食管胃的功能,促使反流的發生,這些藥物的作用不外乎改變LES壓力,影響食管運動和胃排空.

(1)抗膽堿能藥物:最重要的膽堿能神經遞質是乙酰膽堿,直接作用於LES平滑肌,增大其壓力.另外,甲氧氯普胺、多潘立酮和西沙必利借釋放乙酰膽堿間接增加LES壓力.乙酰膽堿的拮抗藥阿托品,能降低LES壓力,易致胃食管反流.有實驗證明,在應用阿托品降LES壓力時,引起反流的機制是tLESRs次數增多,並抑制瞭膈腳的張力.但阿托品降LES壓力並不使正常人發生胃食管反流,是借抑制tLESRs來減少反流頻率.

(2)茶堿:最常見的影響胃食管反流的黃嘌呤類為咖啡因和茶堿,均可降低LES壓力.實驗證明,正常人口服茶堿可降LES壓力14%,並引起反流.茶堿還刺激胃酸分泌,在LES低張力情況下發生反流.

(3)鈣通道阻斷藥:有結構不同的3類藥,地爾硫卓、維拉帕米(異搏定)和硝苯地平(心痛定).這些藥物一方面能緩解食管運動障礙引起的疼痛不適,另一方面則導致反流和食管炎的發生.地爾硫卓能降低賁門失弛癥病人的LES壓力,對健康成年人和胡桃鉗食管病人則無影響.而硝苯地平除對賁門失弛癥有作用外,還對正常人和胡桃鉗食管病人降低LES壓力.

(4)其他藥物:其他作用於LES和易致胃食管反流的藥物有許多研究.Singh(1992)報告瞭苯二氮卓類藥物的藥理作用,認為阿普唑侖(alprazolam)能抑制中樞神經系統,引起深睡眠,使酸清除功能喪失.其他如安定、咪唑二氮卓(靜脈麻醉藥)、羥基安定(替馬西泮)等藥均抑制中樞神經系統,應慎用於GERD病人.

非類固醇抗炎藥對胃腸道有許多影響,包括胃食管反流.曾有研究證明PGE2抑制LES壓力和降低食管收縮力,而PGF2α則有相反的作用.因此,給予非類固醇抗炎藥物,能幹擾前列腺素的合成,導致LES壓力升高或降低.

全身麻醉前給藥引起反流或肺誤吸的問題值得重視.Hall(1975)用猴和人研究證明嗎啡、杜冷丁、安定均降低LES壓力,增加瞭反流的可能性.Penagini等(1997)得到的結論則相反,認為嗎啡並不影響LES壓力,在反流病人,還能減少tLESRs的次數,納洛酮的作用則與嗎啡完全相反.

Gielkens(1998)觀察到靜脈註射氨基酸使LES壓力快速下降;胃內註入氨基酸作用相似,但反應緩慢而短暫.對tLESRs的頻率、反流次數、反流持續時間則無影響.氨基酸影響反流和使LES壓力下降,其機制可能是L-精氨酸提供的一氧化氮使然.對此,Horwhat(2000)認為GERD的發生原因很復雜,恐非一個簡單的機制或一種普通的化學物質就能引起其發生.

6.妊娠伴隨妊娠發生的一系列生理變化中有胃腸道的反應,其中最常見者是胃食管反流.48%~79%的孕婦在孕期存在胃食管反流(Nagler,1962;Bassey,1977).因缺乏大規模人群調查,準確數字尚不明.在一組607例產前調查中,可見反流癥狀在孕期逐漸增多:前3個月為22%,中3個月為39%,後3個月為72%.研究者認為,孕期與激素有關的食管遠端清除功能受損,是發生反流的主要原因.

Nagler等(1961)曾對孕期的LES壓力進行過研究,發現半數有反流癥狀的孕婦LES壓力低下,在孕期呈進行性下降,並在產後恢復正常.後來,VanTheil(1977)亦有同樣的發現.學者們對妊娠期雌激素和孕酮在胃食管反流過程中起的作用進行瞭研究.在動物實驗和人體均觀察到單用雌激素不引起LES壓力下降,而雌激素與孕酮合並應用則使LES壓力明顯下降.Filippone(1983)在男性身上也取得同樣結果,即結合應用兩種激素能降低LES壓力,而單用一種則否.

孕期子宮的機械壓迫對反流的發生似乎不太重要,因為胎頭下降(入盆)後癥狀並無改善.但過去曾認為,子宮增大升高瞭腹內壓力,也使胃內壓升高和延遲瞭胃排空.Spence(1967)的研究證實孕婦的胃內壓2倍於男性、兒童和非妊娠婦女,且在分娩後立即下降,認為是孕期子宮壓迫所致.但Lind(1968)的研究證明,非妊娠且無反流癥狀的對照組和無反流癥狀的孕婦LES壓力因腹內壓升高而升高,隻是有反流癥狀的孕婦才出現LES壓力下降.對此種差別,作者未能進行解釋.VarlThiel(1981)觀察肝硬化和腹水壓力極大的男性病人,利尿前後均無反流和燒心癥狀,消腹水前LES壓力升高,消腹水後轉為正常.這些觀察提示,腹內壓極高的情況下,如同孕婦的腹部,隻能升高LES壓力,卻並不促進胃食管反流的發生.對孕婦的胃排空和腸通過功能也有研究,盡管孕酮松弛平滑肌,但不能證實孕婦存在胃排空障礙,也不能肯定妊娠期胃腸運動障礙與胃食管反流的關系.

目前看來,孕期的反流還是與孕酮對LES的作用有關,而非機械性壓迫所致.孕酮水平在孕期不斷升高,產後即恢復正常,反流癥狀便自行緩解.

7.進行性全身硬皮病硬皮病是一原因不明的全身性結締組織病,特點是皮膚和內臟器官有過多的膠原沉積.據報告,90%硬皮病病人的食管下2/3(平滑肌部分)出現蠕動減弱或消失,導致胃食管反流,以及酸清除功能降低,使酸在食管內的接觸時間延長.通過治療,觀察到用酸抑制劑能緩解硬皮病病人燒心癥狀和治愈其食管黏膜炎癥,但不改善食管運動和緩解吞咽困難.

Hendel(1986)通過對55名硬皮病病人進行各種方法評估,認為食管測壓的方法對決定有無病理性反流最不敏感;而pH監測應在每一病人使用,因其在發現病理性反流最為敏感.Stentort(1987)亦有同樣觀察結果.

但Zamost(1987)的研究則認為食管測壓最敏感,能顯示病人食管無蠕動並有發生更嚴重食管炎的危險.

Murphy(1992)的研究證明,食管遠端平滑肌蠕動功能低下對估量硬皮病病人酸暴露和食管損傷程度最為重要.他們發現,硬皮病病人反流次數很少,但一旦發生反流,酸暴露時間卻很長.作者認為酸清除時間延長對硬皮病的食管炎病理發生至關重要,而硬皮病所引起LES壓力低下在反流的發生上並不重要.唾液分泌減少和酸中和能力下降也是一重要因素.這與非硬皮病病人以LES張力低下和tLESRs為主要發病機制不同.

8.Zollinger-Ellison綜合征(Zollinge-Ellisonsyndrome,ZES)本病是一嚴重潰瘍性疾病,有胃酸過多、高胃泌素血癥.早在60年代後期和70年代早期,對胃泌素調節LES壓力的研究很多,曾認為胃泌素具有升高LES壓力的作用,但後來的研究不能證實這一點.McCallum(1979)的研究表明正常人和ZES病人的LES壓力相似;Snyder等(1977)也證實與ZES有關和無關的十二指腸潰瘍病人的LES壓力相似.因此,LES壓力和胃泌素之間可能存在的關系難以確立;在GERD病人此兩者之間的明確關系也不能證實.

1981年Richter首先研究瞭ZES病人存在GERD問題,認為ZES病人的LES壓力與血清胃泌素水平無關.Miller(1990)研究瞭122例ZES病人,其中45%有食管癥狀(燒心、吞咽困難),另有報告ZES病人中61%食管受累,尚難解釋此中病理生理變化.研究表明LES壓力、食管測壓、空腹血清胃泌素水平、基礎和最大泌酸水平之間均無聯系,但反流所致食管受累主要是由於胃泌素過多似無疑問.胃泌素對tLESRs的影響也有人研究過,雖然tLESRs的頻率和時程不受註射胃泌素影響,但伴以反流的tLESRs卻明顯增多(Straathof,1997).

9.幽門螺桿菌有許多研究觀察瞭幽門螺桿菌和胃食管反流之間的關系.多數研究顯示此種病原菌與胃食管反流無關.

Vicari(1997)的研究認為此菌能引起和加重原先存在的GERD.幽門螺桿菌還能引起賁門部炎癥,可觸發迷走神經傳導的tLESRs和發生胃食管反流;該菌釋放的細胞毒素可損傷食管黏膜;幽門螺桿菌所致的胃炎可延遲胃排空,而引起反流.

雖然可能有些反流病人源自胃排空延遲,但許多研究未能證明幽門螺桿菌對胃固體和液體食物排空有影響.胃食管反流的並發癥如Barrett食管和食管腺癌白種人較黑人和亞洲人為多,但在亞洲感染幽門螺桿菌者十分普遍.如Chang報告中國的感染率80%,而相應的食管炎發生率很低(5%).

另有Labenz(1997)的研究認為幽門螺桿菌可能保護GERD病人,減少胃食管反流.首先,該菌感染產生大量氨降低瞭胃的酸度,氨成為中和酸的物質;第2,該菌特別是CagA+菌株,可導致更嚴重的胃體炎癥,或萎縮性胃炎,破壞瞭胃的腺體,最終形成胃的低酸.降低瞭胃的泌酸(或增加瞭氨的產生),可能保護瞭反流食管炎,因為反流性食管炎見於幽門螺桿菌感染者的12.9%,在感染治愈的3年內,反流性食管炎發病反而上升至25.8%.

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病症状

胃食管反流病的癥狀:

噯氣惡心反胃咳嗽潰瘍慢性腎功能不全黏膜損害上消化道出血燒心聲音嘶啞

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病检查

1.食管黏膜活檢

2.病理學檢查

3.膽紅素監測

影像學檢查1.X線鋇餐造影

2.內鏡檢查

3.長時間食管pH監測

4.食管測壓

5.核素掃描

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病预防

改變生活方式其目的在於減少酸的反流和減少反流物與食管黏膜的接觸時間.

1.過度肥胖者會增大腹壓而促成反流,所以應避免攝入促進反流的高脂肪食物,減輕體重.

2.少吃多餐,睡前4h內不宜進食,以使夜間胃內容物和胃壓減到最低程度,必要時將床頭抬高10cm,這對夜間平臥時的反流甚為重要,利用重力來清除食管內的有害物.

3.避免在生活中長久增.

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病治疗

治療

1.GERD的非手術治療對有明顯反流病史而不能測食管pH的病人,可采用抗反流試驗治療,來瞭解病人情況,其方法是服用PPI,如泮托拉唑40mg,奧美拉唑20mg或蘭索拉唑30mg,1~2次/d,8~12周,如病情無進步,應在繼續治療中測定pH,采用雙電極導管,一在胃內,一在食管下端,以觀察胃酸抑制是否充分,評估食管酸暴露情況,並明確癥狀與反流的關系.

對已確診為GERD的病人,應首先采用內科療法,內科治療的目的就是消除癥狀,包括使食管炎愈合,防止食管狹窄或Barrett食管等並發癥的發生,在慢性病人,維持癥狀的控制.

非手術治療的原則是:①減少胃食管反流;②減低反流物的酸度;③增強食管的清除能力;④保護食管黏膜.

(1)改變生活方式:GERD病人改變生活方式和用藥同等重要,輕癥和間歇發作癥狀的病人,僅註意改變生活方式便可奏效.

①改變飲食結構,進食習慣和控制體重:GERD病人應以高蛋白,低脂肪食物為主,並減少每餐的食量,避免攝入脂肪含量大的食物,如肥肉和油炸食品,避免用巧克力和驅風劑,如薄荷制劑,少食粗糙食物,如玉米食品,甜食,酸性食物等,避免飲茶和咖啡等飲料,而牛奶是很好的食品,戒除吃零食的習慣,尤其是睡眠前2~3h盡量不進食,肥胖的病人應盡量減輕體重,達到合理的水平,有助於減輕反流.

②體位:在非睡眠時,宜多采取直立位,避免彎腰掃地和用力提重物等,睡眠時,應取半臥位,簡單的半臥位是墊高床頭約30°,但此種臥位易於下滑,最好是後背和床尾均墊高,避免穿緊身衣服.

③戒煙酒煙:酒影響食管清除酸,並降低LES張力,反流癥狀嚴重者應力求戒除吸煙和飲酒,特別是烈性酒的習慣.

④避免服用促使反流的藥物:如抗膽堿能藥,茶堿,安定,多巴胺,黃體酮,鴉片類藥物等,均在禁用之列,一些年老GERD病人,常同時服用治療冠心病藥物,如鈣通道阻斷藥,產生治療矛盾,應根據具體情況決定藥物的取舍.

(2)藥物治療:應用藥物是治療GERD最常用,最重要的方法,藥物治療的目的是:減低胃內容物的酸度和量;增強抗反流屏障能力;加強食管酸清除力;增強胃排空能力;增強幽門括約肌張力,防止十二指腸胃反流;在有炎癥的食管黏膜上形成保護層,以促進炎癥愈合,常用藥物有以下幾類:

①抗酸藥:抗酸藥是應用最早和最廣泛的藥物,其作用機制是中和胃內容的酸,提高食管內反流物的pH,從而減低胃蛋白酶的活性,還能輕度增高LES張力,故這類藥物用於癥狀治療,緩解癥狀作用迅速,適用於解除輕癥或間歇發作的燒心癥狀,單用此類藥物難使食管炎癥愈合,故僅用作其他藥物的一個輔助藥.

早年應用的抗酸藥有碳酸氫鈉,氫氧化鋁,氧化鎂,三矽酸鎂,碳酸鈣等,均口感欠佳,且鋁鹽易引起便秘,鎂鹽易引起腹瀉,目前,已把這些抗酸藥制成復合劑,如胃得樂,胃必治,樂得胃等,這些抗酸藥均不宜長期服用,長期服用鋁制劑易影響磷在腸道吸收,而致骨的病損,對人類神經系統也有潛在危險.

②抗分泌藥:常用組胺H2受體拮抗藥和質子泵抑制劑.

A.組胺H2受體拮抗藥:此類藥物作用機制系與組胺競爭壁細胞上H2受體,占領該受體,從而抑制組胺刺激壁細胞的泌酸作用,使胃酸分泌減少和反流物酸性減低,減少其對食管黏膜的損傷作用,促進食管黏膜炎癥愈合,H2受體拮抗藥並不增強LES張力,對食管和胃排空亦無影響,常用的H2受體拮抗藥有西咪替丁(甲氰咪胍,商品名泰胃美),雷尼替丁,法莫替丁和尼紮替丁,此類藥病人均有很好耐受,不良反應少,短期應用標準劑量能成功地使60%~70%的病人緩解癥狀,最佳服藥時間是早餐和晚餐之後,H2受體拮抗藥常被內科醫師視為治療GERD的標準首選藥物,但此類藥物僅能使48%的病人食管炎得到愈合,長期用藥治愈嚴重食管炎者甚少,僅25%~45%的食管炎病人在1年之後未再出現食管黏膜損害.

總的來說,除瞭輕癥GERD病人,標準劑量的H2受體拮抗藥作用有限,加大劑量能提高76%~85%病人的愈合率.

B.質子泵抑制劑(PPI):此類藥物的問世是治療GERD的一個突破,目前有奧美拉唑(omeprazole),蘭索拉唑(1ansoprazole),潘托拉唑(pantozole),雷貝拉唑(rabeprazole)(波利特)等幾種PPI可供采用,此類藥物特異性地作用於胃黏膜壁細胞,降低壁細胞中的H+/K+-ATP酶的活性,從而能強有力地抑制胃酸的分泌,緩解癥狀和使食管炎癥愈合,對愈合糜爛性食管炎,勝於H2受體拮抗藥,本品宜在早晨服用,效果大小與劑量有關,多數報告指出該藥對85%~96%的病人有效,包括用其他療法治療失敗的病例,但也並非所有的病人均對此藥有充分反應,即使每天2次用藥,仍有70%的病人夜間胃內酸度恢復到pH4以下至少1小時以上,正當此時可能有50%的病人發生反流,雖然此類藥物是通過抑制質子泵來減少胃酸分泌,這種作用方式尚有局限性,如藥物的作用不夠迅速,單次用藥後,在l小時之內可測到其效能,最大效能見於用藥後6h,1天1次用量的作用能持續3天,這對一次性癥狀發作和酸抑制藥診斷試驗者來說,要求作用迅速而短暫抑制酸分泌藥物,顯然有較大差距.

PPI遠期療效優於其他藥物,但約半數病人要增加劑量才能維持愈合的療效,應用奧美拉唑期間,血清胃泌素水平升高2~4倍,個體之間有很大差異,臨床上無重要性,長期應用奧美拉唑能引起食管黏膜上皮增生,值得註意,潘托拉唑與奧美拉唑和蘭索拉唑相比,對細胞色素P450依賴性酶的抑制作用較弱.

③促動力藥:

A.甲氧氯普胺:商品名胃復安,滅吐靈,已使用多年,目前較少應用,它是一種多巴胺受體拮抗藥,對食管和胃有促動力作用,如增進食管蠕動和胃排空,升高LES基礎壓力,起到抗胃食管反流的作用,此藥也能促進幽門和十二指腸擴張,增進十二指腸,空腸和回腸的蠕動,加速腸內容物的通過,用量為5mg,3次/d,飯前15~30分鐘服用,臨床上認為此藥減輕癥狀作用有限,難使食管糜爛或潰瘍性病變愈合,故多用於輕癥病人;或認為此藥不能作為一種單藥用於治療GERD,由於它能通過血腦屏障,拮抗中樞神經系統的多巴胺受體,使膽堿能受體相對亢進,產生神經精神方面的不良反應,如倦怠,嗜睡,焦慮和錐體外系統反應,甚至昏迷,不良反應嚴重時應停止用藥.

B.多潘立酮:商品名嗎丁林,是另一類多巴胺受體拮抗藥,影響胃腸道動力的作用與甲氧氯普胺相似,本品主要是促進和調整上消化道的動力,治療反流性食管炎的療效並不理想,一般劑量為10mg,3~4次/d,飯前15~30分鐘服用,癥狀嚴重者也可在睡前加服1次,本品副作用和不良反應輕微,它僅微量透過血腦屏障,不致產生神經精神癥狀,但仍可進入腦幹的化學感受器,起止吐作用.

C.西沙必利:商品名普瑞博思,也是一種促動力藥,其主要作用是5-羥色胺(5-HT)第四受體的激動藥,刺激腸肌叢神經元,促進平滑肌運動,在動物實驗和在人體上均觀察到本品對全消化道平滑肌都有促動力作用,對GERD,能提高LES張力,促進食管排空和酸清除,增進胃排空,雖然西沙必利能增加LES張力,但對控制GERD最主要的發病機制tLESRs的作用不明顯,西沙必利治療GERD可偶而產生QT間期過度延長,尖端扭轉型室速及(或)室顫,表現為每一連續心搏的QRS電軸均較前一個輕度變化且圍繞等電位線轉動,因此,西沙必利具有在某種程度與新的選擇性Ⅲ類抗心律失常藥相似的電生理與促心律失常特性,這些特性可以解釋尖端扭轉型室速的發生.

D.莫沙必利(mosapride):商品名加斯清(gasmotin),是1998年上市的胃腸促動力藥,具有緩解腸易激綜合征的腹痛,腹脹和便秘等癥狀;對糖尿病型胃輕癱有減輕飽脹,噯氣,早飽,上腹痛,惡心和嘔吐等癥狀;對GERD病人能增高LES壓力,提高食管蠕動振幅,促進胃排空,從而抑制瞭胃食管反流和十二指腸胃反流,縮短瞭食管酸暴露時間,減輕瞭反流癥狀,10mg,3次/d,8周後癥狀改善率達97.4%,與西沙必利相比,GERD病人總體改善率西沙必利為68.5%,加斯清為74.1%,最重要的是本品沒有西沙必利延長QT間期,誘發尖端扭轉型室速或室顫等嚴重心臟不良反應,因而是一安全和高效的胃腸動力藥.

E.氯波必利(clebopride):是一種高選擇性的苯甲酰胺類多巴胺受體拮抗藥,該藥具有劑量小,起效快,療效高,用途廣,服用安全等優點,總有效率91.4%,通過220例病人的臨床觀察,該藥治療2~4周後控制燒心,反酸癥狀有效率達80.7%,口服O.68mg,3次/d,5天,無積蓄性.

F.伊托必利(itopride):商品名瑞復啉,具有多巴胺D2受體拮抗劑藥及乙酰膽堿酯酶抑制藥的雙重作用,通過刺激內源性乙酰膽堿釋放並抑制乙酰膽堿水解,可增強胃的內源性乙酰膽堿,增強胃和十二指腸運動,促進胃排空,並有中等強度鎮吐作用,對GERD的作用研究尚少,用量成人50mg,3次/d,.

④黏膜覆蓋藥:

A.藻酸鹽抗酸劑:是一種抗酸藥和藻酸的復合物,其作用與一般抗酸劑不同,嚼碎後服下,在唾液和胃酸作用下產生一種浮遊的粘性凝膠,形成一保護食管黏膜炎癥的屏障,以促使其愈合,所以,其作用較之單純抗酸劑為好,本品的抗酸作用迅速可靠,咀嚼和吞咽動作還能促進唾液分泌和刺激食管蠕動,亦有利於食管炎癥的愈合,對輕,中度反流性食管炎有較好的緩解癥狀效果;對較嚴重的食管炎,可作為一種附加的治療,國內產品有蓋胃平,含海藻酸,三矽酸鎂和氫氧化鋁,劑量為3~6片,3~4次/d,飯後,睡前或發病時嚼後用水沖服,因本品含有鋁,鎂等成分,故不宜長期服用.

B.硫糖鋁:本品為含有8個硫酸根的蔗糖鋁鹽,呈弱堿性反應,其中和胃酸的作用很弱,在酸性胃液中凝聚成粘稠的糊狀物,附著在黏膜表面,形成一層保護膜,它與潰瘍面的親和力比正常黏膜強6~7倍,對硫糖鋁治療GERD的效果有分歧意見.

C.膠體次枸櫞酸鉍:又稱三鉀二枸櫞酸鉍鹽,商品名德諾,是三價鉍的復合物,由許多氫氧化鉍和枸櫞酸結合而成的基本單元,它們互相連接,形成一個大分子,在水溶液中呈膠體狀態,它與蛋白質有一種很強的親和力,結合後能形成穩定的化合物,本品既不中和胃酸,也不抑制胃酸分泌,而是在胃液pH條件下,與黏膜損傷處的蛋白質結合,形成一層薄膜覆蓋在任何黏膜損傷處,從而隔絕瞭胃酸,酶及食物對損傷黏膜的侵蝕作用,有利於黏膜炎癥的修復和愈合,它也與正常黏膜蛋白質結合,但結合量少,本品劑量為240mg,2/次,早飯和晚飯前半小時空腹嚼服,短期服用副作用很少,偶有頭痛,眩暈,腹瀉和極少的過敏反應,有極少量可被血液吸收,由腎排泄,有嚴重腎功能障礙者禁用.

本品還能與胃蛋白酶發生螯合作用而使其失活,鉍離子能促進黏液分泌,對損傷黏膜的愈合有一定幫助,研究還證明本品刺激胃和十二指腸黏膜合成前列腺素,起保護細胞的作用;還有殺滅幽門螺桿菌的作用,因此也有治療胃和十二指腸潰瘍的功能.

2.手術治療GERD病人出現重度食管炎,出血,狹窄,存在食管旁疝及該種疝的並發癥,Barrett食管等,均是手術治療對象.

GERD手術治療的結果應是:①持久而完全地緩解全部癥狀,消除反流引起的並發癥,②需要時能隨意噯氣,以緩解胃脹氣,③必要時能嘔吐,④24小時食管pH監測證明反流已被控制,⑤手術後病人恢復正常生活,不再需要藥物治療,能平臥睡眠而不需改變體位,不必再嚴格控制飲食.

(1)適應證:①GERD的重大並發癥,如重度食管炎(Savary-MillerⅢ或Ⅳ級以上),食管狹窄擴張療法失敗者,短食管,②充分而系統的藥物治療,歷時半年或1年以上不能緩解反流癥狀和消除並發癥者,③食管運動障礙性疾病(如賁門失弛癥)行賁門肌層切開術,為瞭防止日後的胃食管反流,④經下咽部或UES下方電極pH監測證實,反復發作的喉部和肺部並發癥確由反流引起,以及反流引起的哮喘發作,⑤兒童的胃食管反流引起並發癥,特別是頻繁發作的肺部並發癥,⑥手術後復發,並有嚴重反流癥狀者,⑦食管旁疝,⑧Barrett食管,有反流癥狀,藥物治療不成功者;細胞有重度異型改變或癌變,⑨上腹部疾患與有癥狀的胃食管反流同時存在.

(2)禁忌證:①內科治療不充分,②缺乏反流的客觀事實,特別是內鏡檢查和食管24小時pH監測的證據,③癥狀是否由胃食管反流引起尚難肯定,目前癥狀不排除是由心絞痛,胃本身疾患或膽系疾患引起,④有精神癥狀的非胃食管反流病人,病人有疑似反流的癥狀,同時見到他人有抗反流手術治療成功的經過,而要求手術治療,⑤僅有胃食管反流而無並發癥,⑥無癥狀的滑動性食管裂孔疝.

(3)手術的選擇:

①經腹徑路手術:A.大多數抗反流手術的設計是經腹切口,B.同時須處理腹部其他病變,C.手術切口疼痛較胸部切口為輕,易為病人所接受,D.腹部切口適合普通外科醫師采用,E.心肺功能差的老年人.

②經胸徑路手術:A.某些抗反流手術必須經胸操作,如Barrett食管和糾治短食管的手術,B.食管狹窄手術,C.抗反流手術失敗再次手術時,D.過於肥胖的病人,E.需切除食管並行重建手術,F.有的病人經胸也可處理上腹部其他病變,術野的暴露甚至於較腹部切口為佳,G.有腹部手術史的病人,經腹手術可能遇到嚴重腹腔粘連,H.食管旁疝一般采用經胸切口,I.需同時行食管長肌層切開時.

(4)手術重建抗反流機制的原則:①手術應使LES靜息壓恢復到胃內壓2倍的水平,如胃底折疊前胃內壓為6mmHg,則術後LES靜息壓至少應達到12mmHg,②手術所建立的LES高壓帶的長度不短於3cm,③LES應盡量放回腹腔,使之感受到腹腔的正壓,對多數無其他並發癥的能還納的食管裂孔疝,應將胸部食管周圍予以遊離,直達主動脈弓水平,這樣可延長食管,在腹內建立一夠長的食管腹段,④賁門部能在吞咽時松弛,胃底折疊不應增加LES松弛時的阻力,使超過食管蠕動產生的推動力.

有關手術治療GERD的程式和手術選擇如.

(5)抗反流手術方法:

①Nissen手術:Nissen手術是360°全胃底折疊術,1956年首先由德國醫師RudolphNissen設計和發表,屢經改進,於1977年最終定型,此種全周胃底折疊術目前已被奉為抗反流外科的經典手術,為應用最多的一種術式,他認為此手術能消除食管裂孔疝,使賁門復位,“過度"糾正瞭食管胃角,在括約肌處建立瞭一個活瓣機制,更全面地說,Nissen手術可以:A.升高LES壓力,B.LES基礎壓力持續升高,即使松弛,也達不到胃內壓水平,C.折疊的胃底起一活瓣作用,允許食物單方向運動,D.胃底折疊防止瞭胃底部的膨脹,因胃底膨脹可引起tLESRs.

Nissen是采用左肋下切口進路,目前臨床上是經上腹正中切口操作,進腹後,先切斷左側三角韌帶,向右牽拉肝左葉,從食管腹段前面橫行切開後腹膜和膈食管膜,遊離足夠長的食管下段,繞以紗帶或細橡膠管,作為牽引,充分遊離胃底部,在胃小彎側切開肝胃韌帶及離斷胃左動脈的幾個分支,大彎側切開胃脾韌帶,離斷胃短動脈,胃上部的後面予以遊離,剔除賁門部的脂肪組織,註意勿損傷迷走神經,將遊離的胃底由賁門後面拽向右側,在食管胃連接部前面與左側的胃底相遇,即形成360°的包繞,間斷縫合胃底,為4~5針漿肌層縫合,中間穿經食管肌層,全部縫合長6cm,為瞭避免滑脫,把折疊的胃壁下邊用間斷漿肌層縫合於胃壁上,縫合時,經口在食管內插一46~50F的Maloney探條作支撐物,可防止縫合過緊,胃底縫合部分的松緊度以能通過一指為宜,在食管後面縫合左,右膈腳,以縮窄膈裂孔,打結後,膈裂孔應能通過一手指.

目前,全胃底折疊術經過改良,多趨向做更短的縫合,縫合長度僅1~2cm,DeMeester提倡隻縫合1針,並加襯墊物,以防撕脫,減少縫合針數是為瞭避免術後的吞咽困難和氣頂綜合征(gasbloatsyndrome,GBS)等機械性並發癥.

Nissen手術還常與其他術式結合應用,如糾治短食管的Collis-Nissen手術,食管狹窄的Thal-Nissen手術等.

Nissen手術亦可經胸操作,主要用於極度肥胖,短食管,手術後復發和胸部有其他情況需處理的病人.

②Belsey4號手術:Belsey4號手術(BelseyMarkⅣ)是240°的胃前壁部分折疊術,Belsey經過多年實踐,試圖設計一恢復賁門活瓣機制的手術,在先後放棄前3種不滿意的手術方法之後,最終把第4種手術方法作為定型手術,稱之為4號手術.

手術步驟:經左胸第6肋間進胸,遊離食管,向上直達主動脈弓下方,從賁門前面切開腹膜,遊離賁門部全周和胃近端,左膈下動脈和胃左動脈的分支均予切斷,剔除食管胃連接部的脂肪組織,註意保護迷走神經,後面,用3~5針不吸收材料縫合左右膈腳,縫線暫不打結,前面,用兩排縫線縫合折疊食管胃連接部,每排至少包括3針,均為垂直褥式縫合,第1排,在胃上縫漿肌層,在食管上縫肌層,縫合分別在食管胃交界部以上,以下1.5cm處,在第1排打結之後,第2排縫線首先從距膈裂孔邊緣1cm處由膈上穿至膈下,再縫合胃與食管,如同第1排的縫法,最後,縫針從開始縫合處膈下穿至膈上,打結,這樣食管胃交界部自然降至膈下,並與膈裂孔邊緣附著,此兩排縫合包繞瞭食管胃連接部全周的240°,後面,膈腳的縫線松松打結,食管與其後面的膈裂孔應能很容易地插入一手指.

Belsey認為其手術的優點是:A.充分遊離食管,使LES部位恢復成5cm長的高壓帶,無張力地還納入腹腔,符合生理,B.左側第6肋間切口,可切斷肋軟骨弓,充分暴露上腹部,便於處理同時存在的上腹部病變,C.嚴重食管炎或食管運動障礙者,此手術是指征,D.適合處理復發性胃食管反流,E.適用於肥胖者.

Belsey手術存在的問題是:A.食管壁肌纖維薄弱,縫合後有組織被切割的可能,B.部分折疊能否徹底起抗反流作用,亦成問題.

③Toupet手術:Toupet手術是270°部分胃底折疊術,1963年由Toupet所倡用,此手術的目的是減少術後吞咽困難和GBS的發生,這些並發癥多見於Nissen手術之後,起初是在開式經腹情況下施行,現多在腹腔鏡下施行.

手術步驟:先遊離食管下端及胃底,一如Nissen手術的做法,松松地縫合左右膈腳,將胃底從賁門後面牽拉至右側,先與膈裂孔的右側邊緣(即右膈腳的上方)縫合數針,再把食管的兩側與胃底縫合,胃底包繞食管約270°(食管周徑的1/4無胃底包繞.

④Watson手術:Watson1991年報告他設計的一種抗反流手術,認為此手術更符合生理.

手術步驟:切開膈食管膜,用帶子牽拉食管,遊離食管周圍粘連,使疝復位,食管可能在腹腔有4~6cm的長度,將食管牽向前,暴露膈腳,在食管後面予以間斷縫合,所餘膈裂孔縫隙以能通過一示指為度,再將食管右後壁縫合於右側膈腳上,將胃底頂部漿肌層與膈的下面縫合,便建立瞭食管之間胃的銳角,再做一120°前外側胃底折疊術,即把胃底內面與食管前面作間斷縫合.

⑤Dor手術:Dor手術是胃前壁180°包繞,1962年由Dor所發表,方法是將胃底松動後拉至食管前面,縫合於食管腹段的左側壁和前壁上,遊離胃底時可離斷1支或數支胃短動脈,或不予離斷,食管與胃兩行縱行縫合長4cm,最後將左右膈腳縫合,賁門失弛癥行賁門肌層切開術後,行Dor手術可將胃底掩蓋在顯露食管胃黏膜下層的創面上,起保護作用,此種術式還可恢復足夠長度的腹段食管.

⑥Lorta-Jacob手術:1957年公佈,為食管胃底固定術,手術方法為全周遊離食管末端及賁門部,用3,4針間斷縫合線縫合胃底與食管下端左側壁,形成極小的角,再將胃底固定於膈下,在食管後面縫合左右膈腳.

⑦Kümmerle手術:1972年應用,有報告手術復發率為20%,其中僅6%需再手術,此手術方法簡單易行,不須遊離賁門部,將膈腳在食管前間斷縫合,與食管間可容一指通過,將胃底縫合於膈下面,縫合起始於食管左旁1cm處,沿向前向左方向進行.

⑧賁門斜行套疊術:賁門套疊術是國內學者設計的一種抗反流手術.

具體方法:先縫合左右膈腳,縫線暫不打結,充分遊離食管下端和胃底,確認食管胃連接部,以此處為中心將食管與胃縫合,使食管末端套入胃底之內,套入深度為:胃大彎側在食管胃連接部以上,以下各套入5cm,胃小彎套入3cm,胃前壁和胃後壁正中均套入4cm,除此4點縫合之外,其餘再在胃壁和食管之間補充縫合數針即完成套疊,最後膈腳之縫線打結.

此手術可在腹腔操作,對短食管,也可在胸腔操作.

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病饮食

餐後易致反流,故睡前不宜進食,白天進餐後也不宜立即臥床.控制飲食,少食多餐.戒煙以增強食管黏膜抵抗力.酒、濃茶、咖啡、巧克力等均可降低LES壓力,應少用或禁用.高脂飲食能促進縮膽囊素和促胃液素分泌增多,降低LES壓力,應減少脂肪的攝入.

胃食管反流病 GERD 胃食管返流疾病 胃食管返流病并发症

並發病癥

1、食管狹窄Patterson(1983)統計約80%的食管狹窄是由消化性疾病而來.食管狹窄是GERD後期的嚴重並發癥,約10%的接受藥物治療的病人發生食管狹窄(Marks,1996).另有統計反流性食管炎病人7.0%~22.7%可發生食管狹窄.

食管狹窄是食管壁反復發作消化性潰瘍所形成.炎癥先從黏膜充血、水腫和糜爛開始,進一步形成食管壁的潰瘍.潰瘍的炎癥一般深達黏膜下層,並可進而破壞淺肌層,特別嚴重者則累及食管壁全層和引起食管周圍炎.黏膜下層纖維母細胞浸潤最明顯,所形成的結締組織使食管壁增厚和纖維化,導致食管環形狹窄和縱行縮短,瘢痕組織取代瞭正常食管壁組織.由於壁內的血管栓塞,肌層亦可發生萎縮.

狹窄部位有時存在深潰瘍,潰瘍底部有一層肉芽組織和膿性纖維蛋白滲出物.盡管局部血管因內膜下纖維化而狹窄,但可被侵襲引起嚴重出血.如潰瘍愈合,由腺上皮修復替代.潰瘍也可穿孔.狹窄常與Barrett食管同時存在.食管壁的炎癥如累及部分肌層或全肌層,即可能形成食管狹窄.理論上講,以縱行肌為主的破壞導致食管縮短,成為短食管;以環行肌為主的纖維化則形成食管狹窄,故短食管與狹窄常合並存在.兩者均可伴有食管裂孔疝.

狹窄多發生於食管下段靠近食管胃連接部;高位狹窄則見於Barrett食管,有兩型:一型位於鱗狀上皮與Barrett上皮交界處,是反流性食管炎的結果;一型位於柱狀上皮內襯的范圍內,系慢性Barrett潰瘍愈後形成.

短的狹窄較多,一般為1~2cm或2cm,位置接近食管胃連接部.長者可達5cm或更長,但少見.管腔小於3mm,狹窄段長於3cm即為重度狹窄.據統計,約75%為短段狹窄,14%為環狀狹窄,11%為長段狹窄.

2、短食管短食管見於病期長的GERD病人,或以前曾做過多次抗反流手術的病人.壁性炎癥和纖維化導致食管縮短,並可伴有食管管腔狹窄.

3、Barrett食管由於胃食管反流與酸性胃液(胃酸)導致食管下段鱗狀上皮潰瘍形成及鱗狀上皮的破壞,繼而病變區被柱狀上皮上移替代所致.內鏡檢查可見食管下段粉紅色小舌形柱狀上皮4、Schatzki環Schatzki環發生於鱗狀上皮與柱狀上皮交界部.此環上面為鱗狀上皮,下面為柱狀上皮.環較薄,在食管放射線照片上測量,一般不到5mm.由於Schatzki環明顯縮入管腔,故有吞咽困難癥狀.

1/2 1 2 下一页 尾页