骨產道異常性難產

骨產道異常性難產百科

骨產道異常性難產是指由於骨盆狹窄而導致的難產.骨產道異常即指骨盆狹窄.骨盆的任何一個徑線或幾個徑線都縮短稱為骨盆狹窄.骨盆可在入口、中骨盆、出口三個平面中的一個平面或多個平面同時狹窄.當一個徑線狹窄時需要觀察同一平面其他徑線的大小,再結合整個骨盆的大小和形態進行全面的衡量,才能比較正確的估計這一骨盆對難產構成的影響.在臨床實踐中常遇到的是臨界或輕度的骨盆狹窄,是否會構成難產與胎兒的大小及位置、胎頭的可塑性、產力、軟組織的阻力和處理是否及時、正確等都有密切的關系.此外,因先天發育異常及後天疾病所導致的畸形骨盆也屬骨產道異常.

骨產道異常性難產

骨產道異常性難產病因

發病原因:

發育性骨盆異常:

骨盆在發育過程受種族、遺傳、營養等因素的影響,其形態、大小因人而異,Shapiro根據骨盆形態不同分為4種類型即女型、男型、扁平型和猿型.實際上完全符合這4種形態的骨盆並不多見,而大多數為它們的混合型.

維生素D缺乏病骨盆:

因兒童期維生素D供應不足或長期不曬太陽所致,維生素D缺乏病骨盆的形成主要是由於患者體重的壓力及肌肉韌帶對骨盆牽拉的機械作用,其次是骨盆骨骼在發育過程中的病理改變,現已極少見.

骨軟化癥骨盆:

維生素D缺乏發生於骨骺已閉合的成年人時稱為骨軟化癥.

骨盆骨折:

多發生於車禍或跌傷後.

骨盆腫瘤:

罕見.骨盆軟骨瘤、骨瘤、軟骨肉瘤皆有報道.

骨產道異常性難產

骨產道異常性難產症状

1.按骨盆狹窄平面分類

(1)入口狹窄:大多數表現為入口平面前後徑狹窄,即扁平型狹窄.

(2)中骨盆-出口狹窄:此處所指的出口狹窄是指骨質圍繞的出口面狹窄,由於它與中骨盆非常接近,大小形態相似,甚至略小於中骨盆,是陰道分娩的最後一關,故實際上出口狹窄也提示中骨盆狹窄,因此,Benson認為中骨盆與出口面是一回事,並提出中骨盆-出口面難產的概念.

中骨盆-出口狹窄又稱漏鬥型狹窄,分為3種:

①中骨盆及出口面橫徑狹窄:骨盆兩側壁內聚,常見於類人猿型骨盆扁平型骨盆;

②中骨盆及出口面前後徑狹窄:骨盆前後壁內聚,多系骶骨為直型的單純性

③混合型:中骨盆及出口面的橫徑與前後徑均狹窄,骨盆兩側壁及前後壁均內聚,常見於男性型骨盆,中骨盆及出口面橫徑狹窄和混合型兩型骨盆易發生持續性枕後位,因為類人猿型及男型骨盆入口前半部狹小,後半部寬大,胎頭常以枕後位入盆,但胎頭縱徑難以在橫徑狹窄的中骨盆平面向前旋轉135?成為枕前位,中骨盆及出口面前後徑狹窄型骨盆入口面多呈扁型,胎頭以枕橫位入盆,由於中骨盆前後徑狹窄而橫徑正常,因此胎頭持續於枕橫位,甚至直達盆底,若胎兒不大,還可能徒手將胎頭旋轉至枕前位娩出;若胎兒稍大則容易發生梗阻性難產,須以剖宮產結束分娩.

中骨盆-出口狹窄而入口面正常的漏鬥型狹窄骨盆,胎頭多能銜接入盆,但抵達中骨盆後胎頭下降緩慢甚至停滯,臨床表現為第一產程前半段正常,而第一產程末宮頸擴張延緩或停滯,第二產程延長,因此,當宮頸已開全,胎先露下降至坐骨棘水平以下停滯,應註意是否漏鬥型骨盆狹窄,胎頭是否為持續性枕橫位或枕後位,此時決不可被胎頭嚴重的變形和水腫所造成的胎頭已進入盆底的假象所蒙蔽,而盲目地決定由陰道助產,否則將給母兒帶來極大的危害,故若系漏鬥型骨盆狹窄,不宜試產太久,應放松剖宮產指征,嚴重狹窄者應行選擇性剖宮產.

(3)入口,中骨盆及出口均狹窄(均小型狹窄):骨盆入口,中骨盆及出口平面均狹窄時,稱均小型狹窄,可分為3種類型:

①骨盆形態仍保持女性型骨盆的形狀,僅每個平面徑線均小於正常值1~3cm,均小骨盆多見於發育差身材矮小的婦女;

②單純性扁平骨盆,但三個平面的前後徑均縮短;

③類人猿型骨盆,三個平面的橫徑均小,三者中以①型最多見,此型骨盆雖各個徑線稍小,若胎兒不大,胎位正常,產力強,有時也可由陰道分娩,但多數由於全身體格發育不良,往往出現子宮收縮乏力,需手術助產,如胎兒較大,或胎頭為持續性枕後位或枕橫位時,則難產機會更大,故對均小型骨盆的產婦剖宮產指征也不宜掌握過緊.

盆形態異常分類骨盆形態異常分為3類:

①發育性骨盆異常;

②骨盆疾病或損傷;

③因脊柱,髖關節及下肢疾患所致的骨盆異常.

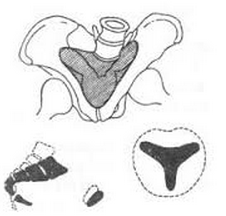

(1)發育性骨盆異常:骨盆在發育過程受種族,遺傳,營養等因素的影響,其形態,大小因人而異,Shapiro根據骨盆形態不同分為4種類型即女型,男型,扁平型和猿型,實際上完全符合這4種形態的骨盆並不多見,而大多數為它們的混合型,骨盆4種基本形態的特點.

①女型骨盆:最常見,即所謂正常型骨盆,骨盆入口面橫徑較前後徑略長,呈橫橢圓形,有利於分娩,胎頭多以枕前位或枕橫位入盆,但是,若骨盆腔勻稱地狹窄,則為均小骨盆,不利於分娩.

②男型骨盆:骨盆入口面呈雞心形或楔形,兩側壁內聚,恥骨弓小,坐骨棘突出,骶坐切跡窄,坐骨棘間徑<9cm,骶骨下1/3向前傾,使出口面前後徑縮短,故骨盆前後壁也內聚,形成所謂漏鬥型骨盆,這種類型骨盆最不利於胎頭銜接,胎頭多以枕橫位或枕後位入盆,因中骨盆前後徑及橫徑均短小,不利於胎頭旋轉和下降,故常持續於枕橫位或枕後位,其中不少須行剖宮產.

③扁平型骨盆:扁平型骨盆入口面前後徑短,橫徑相對較長,呈橫的扁圓形,骨盆淺,側壁直立,恥聯後角及恥弓角均寬大,坐骨棘稍突,坐骨棘間徑較大,骶坐切跡較窄,骶骨寬而短,胎頭常以枕橫位入盆,一旦通過入口面,分娩即有可能順利進行.

④類人猿型骨盆:人猿型骨盆各平面前後徑長,橫徑短,呈縱橢圓形,骨盆深,側壁直立,稍內聚,坐骨棘稍突,坐骨棘間徑較短,骶坐切跡寬大,骶骨狹長,胎頭常以枕後位入盆,並持續於枕後位,若產力好,胎頭下降至盆底可轉為直後位娩出.

(2)骨盆疾病或損傷:

①維生素D缺乏病骨盆:因兒童期維生素D供應不足或長期不曬太陽所致,維生素D缺乏病骨盆的形成主要是由於患者體重的壓力及肌肉韌帶對骨盆牽拉的機械作用,其次是骨盆骨骼在發育過程中的病理改變,現已極少見,骨盆主要特征:骶骨寬而短,因集中承受自身軀幹重量的壓力而前傾,骶岬向骨盆腔突出使骨盆入口面呈橫的腎形,前後徑明顯變短,若骶棘韌帶松弛,則骶骨末端後翹,僅入口面前後徑縮短:若骶棘韌帶堅實,則骶骨呈深弧形或鉤形,使入口面及出口面前後徑均縮短;骨盆側壁直立甚至外展,出口橫徑增大,維生素D缺乏病骨盆變形嚴重,對分娩極為不利,故不宜試產.

②骨軟化癥骨盆:維生素D缺乏發生於骨骺已閉合的成年人時稱為骨軟化癥,骨盆主要特征:因受軀幹重量的壓力和兩側股骨向上內方的支撐力,以及鄰近肌群,韌帶的牽拉作用,骨盆發生高度變形,但不成比例;骨盆入口前後徑,橫徑均縮短而呈“凹三角形",中骨盆顯著縮小,出口前後徑也嚴重縮小,胎兒完全不能經陰道分娩,即使胎兒已死,由於胎頭無法入盆,也不能經陰道行穿顱術,隻能行剖宮取胎術,骨軟化癥骨盆現已極為罕見.

③骨盆骨折:多發生於車禍或跌傷後,骨折部位多見於雙側恥骨橫支,坐骨支及骶骨翼,嚴重骨盆骨折愈合後可後遺骨盆畸形及明顯骨痂形成,妨礙分娩,骨盆骨折愈合後骨盆攝片很重要,可為今後妊娠能否經陰道分娩提供依據,妊娠後,應仔細做內診檢查明確骨盆有無異常,決定試產應慎重.

④骨盆腫瘤:罕見,骨盆軟骨瘤,骨瘤,軟骨肉瘤皆有報道,可見於骨盆後壁近骶髂關節處,腫瘤向盆腔突出,產程中可阻礙胎頭下降,造成難產.

(3)脊柱,髖關節或下肢疾患所致的骨盆異常:

①脊柱病變性畸形骨盆:脊柱病變多數由骨結核引起,可導致以下兩種畸形骨盆:

A.脊柱後凸(駝背)性骨盆,主要是結核病及維生素D缺乏病所引起,脊柱後凸部位不同對骨盆影響也不同,病變位置越低,對骨盆影響越大,若後凸發生在胸椎,則對骨盆無影響;若後凸發生在胸,腰部以下,可引起中骨盆及出口前後徑及橫徑均縮短,形成典型漏鬥形骨盆,分娩時可致梗阻性難產,由於脊柱高度變形,壓縮胸廓,使胸腔容量減少,增加瞭對心肺的壓力,肺活量僅為正常人的一半,右心室必須增大壓力以維持因妊娠而日益增加的肺血流量,以致右心室負荷量增加,右心室肥大,因此,駝背影響心肺功能,孕晚期及分娩時應加強監護,以防發生心衰.

B.脊柱側凸性骨盆,若脊柱側凸僅累及脊柱胸段以上,則骨盆不受影響;若脊柱側凸發生在腰椎,則骶骨向對側偏移,使骨盆偏斜,不對稱而影響分娩.

②髖關節及下肢病變性骨盆:髖關節炎(多為結核性),小兒麻痹癥下肢癱瘓萎縮,膝或踝關節病變等,如在幼年發病可引起跛行,步行時因患肢縮短或疼痛而不能著地,由健肢承擔全部體重,結果形成偏斜骨盆,由於患側功能減退,患側髂翼與髖骨發育不全或有萎縮性變化,更加重瞭骨盆偏斜程度,妊娠後,偏斜骨盆對分娩不利.

3.骨盆狹窄的程度目前有關骨盆狹窄的程度的劃分尚無統一的標準,主要是因為對測量骨盆的方法上意見不一致,骨盆的測量可以有3種方法,即臨床測量,X線測量以及超聲測量,由於X線可能對胎兒產生危害,目前多數人不主張用X線測量骨盆,至少不應常規應用,超聲測量在臨床尚未普及,故臨床測量仍然是衡量骨盆大小的主要方法,外測量因受骨質厚薄的影響,故有時須加以校正,特別是骨盆入口面的骶恥外徑受骨質的影響最大,故應做手腕圍測量,瞭解骨質的厚薄加以校正,或以內測量對角徑(不受骨質增厚的影響)加以核對.

骨盆狹窄的程度一般分為3級,Ⅰ級:臨界性狹窄,即徑線處於臨界值(正常與異常值之交界),須謹慎觀察此類產婦的產程,但絕大多數病例可自然分娩;Ⅱ級:相對性狹窄,包括的范圍較廣,分輕,中及重度狹窄3種,此類病例需經過一定時間的試產後才能決定是否可能由陰道分娩,重度狹窄時經陰道分娩的可能極小;Ⅲ級:絕對性狹窄,無陰道分娩的可能,必須以剖宮產結束分娩.

(1)入口平面狹窄:入口平面前後徑狹窄較橫徑狹窄多見,按骶恥外徑(外結合徑),入口平面前後徑(真結合徑)及對角徑的長短可將入口平面狹窄分為3級.

(2)中骨盆狹窄:按坐骨棘間徑,坐骨棘間徑後矢狀徑及中骨盆前後徑的長度可將中骨盆狹窄分為3級,坐骨棘間徑及後矢狀徑均需X線攝片測量,而中骨盆前後徑尚可經陰道檢查測定(內測量).

(3)出口平面狹窄:骨盆出口的徑線以坐骨結節間徑(出口橫徑)與後矢狀徑的臨床意義最大,而前者更為重要,如坐骨結節間徑較短,恥骨弓角度變銳,出口面前部可利用的面積即減少,如後矢狀徑有足夠的長度,可以補償坐骨結節間徑之不足,胎兒仍有可能娩出,但若坐骨結節間徑過於短小(≤6cm)時,即使後矢狀徑再大也無法補償,對出口平面狹窄的分級,除需測量坐骨結節間徑,坐骨結節間徑後矢狀徑外,還應參考出口面前後徑的大小,出口面前後徑則為恥骨聯合下至骶尾關節之直線距離,也是胎頭必須通過的出口徑線,若此徑線短小時,胎頭常需處於枕橫位以雙頂徑通過此徑線,正常值為11.8cm,最短也不能少於l0cm.

出口平面狹窄可以根據坐骨結節間徑,坐骨結節間徑後矢狀經及出口前後徑的長短分為3級.

骨產道異常性難產

骨產道異常性難產检查

1.X線骨盆測量:X線攝片骨盆測量較臨床測量更準確,可直接測量骨盆各個面的徑線及骨盆傾斜度,並可瞭解骨盆入口面及骶骨的形態,胎頭位置高低與俯屈情況,以決定在這些方面有無異常情況,但由於X線對孕婦及胎兒可能有放射性損害,因此國內外多數產科工作者均認為隻有在非常必要時才使用.

2.B超骨盆測量:骨盆測量是診斷頭盆不稱和決定分娩方式的重要依據,由於X線骨盆測量對胎兒不利,目前產科已很少應用,臨床骨盆外測量雖方法簡便,但準確性較差,1991年開始,北京協和醫院邊旭明等探討陰道超聲骨盆測量方法,以協助診斷頭盆不稱,方法如下:

(1)於孕28~35周做陰道超聲測量骨盆大小:孕婦排空膀胱後取膀胱截石位,將陰道超聲探頭置入陰道內3~5cm,熒屏同時顯示恥骨和骶骨時,為骨盆測量的縱切面,可測量骨盆中腔前後徑,前據點為恥骨聯合下緣內側,後據點為第4,5骶椎之間,然後將陰道探頭旋轉90?,手柄下沉使骨盆兩側界限清晰對稱地顯示,為骨盆測量的橫切面,可測量骨盆中腔橫徑,兩端據點為坐骨棘最突處,根據骨盆中腔前後徑和橫徑,利用橢圓周長和面積公式,可分別計算骨盆中腔周長和中腔面積.

(2)於孕晚期臨產前1周,用腹部B超測量胎頭雙頂徑和枕額徑,並計算頭圍.

骨產道異常性難產预防

本病暫無有效預防措施,早發現早診斷是本病防治的關鍵.

骨產道異常性難產治疗

(一)治療

骨盆重度狹窄較少見,臨床上遇到的骨產道異常多為骨盆輕度狹窄,但常是導致難產和滯產的重要原因之一.

單一徑線的狹小不一定影響分娩,故應對整個骨盆的大小和形態作全面的衡量,才能作出比較正確的估計,胎兒能否自然分娩,與產力,胎方位,胎頭的大小及可塑性,軟組織的阻力及診斷和處理是否及時,正確等均有密切的關系.

1.骨盆入口狹窄的處理

骨盆入口面單一徑線狹窄往往是扁平型狹窄,若骶恥外徑為17~18cm,胎兒正常大小,應給予充分試產的機會,胎膜未破者,應先進行人工破膜,以加強宮縮,有作者認為,在處理骨盆入口輕度狹窄時,未經破膜的試產不能認為是有效的試產.

骨盆入口狹窄試產時間可稍長,宮頸擴張進入活躍期後可試產6~8h,但如產程開始後表現為原發性宮縮乏力或不協調宮縮,而宮縮又不能以強鎮靜劑打斷時,提示有明顯頭盆不稱,應行陰道檢查,測量對角徑,重新估計頭盆關系,試產應慎重,若明確頭盆不稱宜盡快行剖宮產術.

試產過程中如發現產力弱,可用縮宮素靜滴加強宮縮,使用縮宮素時要嚴密監護母兒情況,若觀察有效宮縮2h產程仍無明顯進展,可認為試產失敗,應盡快行剖宮產術.

骨盆入口狹窄選擇性剖宮產指征:

①胎頭高浮不能入盆,胎頭騎跨;

②骨盆入口嚴重狹窄,骶恥外徑≤16cm;

③骨盆顯著畸形或有明顯頭盆不稱.

2.中骨盆-出口狹窄的處理

(1)中骨盆狹窄的處理:在分娩過程中,胎頭在中骨盆平面完成俯屈及內旋轉動作,中骨盆狹窄將影響胎頭在骨盆腔的內旋轉,因而是持續性枕橫位或枕後位的主要原因,此時,胎頭不能很好地俯屈以致通過骨盆的徑線增大,如宮頸已開全,可用手將胎頭轉正成枕前位,以縮短胎頭通過骨盆的徑線,以利於自然分娩,但多數需用產鉗或胎頭吸引器助產,如產程無明顯進展,胎頭雙頂徑仍停留在坐骨棘水平以上,或出現胎兒窘迫時,即應行剖宮產術.

(2)骨盆出口狹窄的處理:骨盆出口是骨產道的最低部位,如懷疑有出口狹窄,應於臨產前對胎兒大小,頭盆關系,仔細地作出估計,決定能否經陰道分娩,當出口橫徑狹窄時,恥弓下三角空隙不能利用,先露可向後移,利用後三角空隙娩出,臨床上常用出口橫徑與後矢狀徑之和來估計出口大小,如兩者之和大於15cm時,多數胎兒可經陰道分娩;兩者之和為13~15cm時,多數需用胎頭吸引器或產鉗助產,此時應做較大的會陰側切,以免會陰嚴重撕裂;兩者之和<13cm時,足月胎兒一般不能經陰道娩出,應行剖宮產術,坐骨結節間徑的狹小,容易引起人們的註意,但出口前後徑的狹小易被忽略,骶尾椎(尾骨骶化)使骶骨末端向前突出,形成鉤狀或維生素D缺乏病骨盆的骶骨呈深弧型時,骶骨末端也向前突,應當註意以上2種情況都使骨盆前後徑縮短.

中骨盆與骨盆出口平面狹窄往往同時存在形成所謂漏鬥型狹窄,而遇到持續性枕橫位時,要特別警惕前後徑狹小的漏鬥型狹窄.

一般認為對骨盆入口面的狹窄,應盡可能試產;而對中骨盆或(及)出口面的狹窄要多考慮剖宮產,而試產應慎重,明確狹窄骨盆類別和程度,瞭解胎位,胎兒大小,胎心率,宮縮強弱,宮口擴張程度,破膜與否,結合年齡,產次,既往分娩史進行綜合判斷,決定分娩方式.

(二)預後

1.母體方面改變

(1)一般情況:產程延長的產婦常煩躁不安,體力衰竭,有時伴有嚴重脫水,口唇幹裂,舌苔黃厚,皮膚失去彈性,甚至體溫升高,若產婦較長時間內未能進食,又未註意從靜脈補充水分及營養,可導致電解質紊亂和酸堿失衡.

(2)宮頸,陰道水腫:產程延長致使胎頭長時間受壓迫,引起血循環障礙,導致宮頸,陰道前壁甚至外陰,陰蒂水腫,宮頸彌漫性水腫系破膜後胎頭壓迫過久所致;宮頸前唇局部水腫系因頭盆不稱,或前不均傾位時,子宮下段前壁及宮頸前唇被緊嵌在胎頭與恥骨聯合之間引起,其後果比宮頸彌漫性水腫更嚴重.

(3)腸脹氣和尿瀦留:產程延長後,子宮收縮乏力能夠引起神經反射性腸蠕動減弱及膀胱張力減低,導致腸脹氣和尿瀦留,產程超過20h即可出現這些癥狀,超過24h(滯產)時癥狀更明顯,對轉診前來而又說不清臨產時間的產婦,隻要有明顯腸脹氣和尿瀦留,即可判定產程明顯延長.

(4)先兆子宮破裂:難產處理不當,拖延結束分娩時間可以導致先兆子宮破裂,臨床表現有病理縮復環,血尿,子宮下段固定壓痛點三大特征,出現其中一種征象,提示有先兆子宮破裂的可能.

(5)子宮破裂:子宮破裂是難產處理不當最嚴重後果,胎兒存活可能性極小,母體生命也受到威脅.

2.胎兒方面的改變

(1)胎兒宮內窘迫:產程延長特別是第二產程延長時,容易出現胎兒宮內窘迫,表現如下:

①胎心率異常,低於120次/min,當胎兒血氧不足,二氧化碳蓄積時,反射性興奮心血管調節中樞,使胎心率加速,是胎兒缺氧早期信號,不及時處理,缺氧加重,出現胎心率減緩,持續低於100次/min,且心音轉弱,在胎兒缺氧嚴重時腎上腺釋放腎上腺素,使心率再度加速,這是嚴重情況,胎兒已處於代償極限,隨即胎心消失,產科工作者應掌握上述規律,不能單純以胎心率快慢來判斷胎兒缺氧狀況.

②羊水糞染是胎兒缺氧時反射性引起腸蠕動亢進,肛門括約肌松弛,胎糞排入羊水中所致,均勻草黃色糞染的羊水無肯定的臨床意義,是在孕期中偶爾出現的少量排便所致;黑綠色大量糞染的羊水有診斷意義,產時宮頸已有一定程度擴張,通過羊膜鏡檢查或人工破膜瞭解羊水糞染情況,最好結合胎心率或胎心監護儀檢測結果綜合判斷.

③產時電子胎心監測出現異常胎心率圖.

④胎兒頭皮血pH值測定是直接反映胎兒狀況的有效方法,pH7.20~7.24為病理前期值,低於pH7.20提示胎兒存在酸血癥,低於pH7.15為胎兒嚴重窘迫信號.

(2)胎兒顱骨過度重疊:出現此種現象說明試產時間已較長,有明顯頭盆不稱,不宜再繼續試產,更不能靜脈滴註縮宮素或進行陰道助產,以免加重胎兒顱腦損傷,以剖宮產結束分娩為宜.

(3)胎頭嚴重水腫:頭盆不稱時由於胎頭下降緩慢或停滯,致使胎頭軟組織長時間受到產道擠壓所引起的血循環障礙而出現的水腫,嚴重時可達3~4cm的厚度,胎兒顱骨過度重疊與胎頭嚴重水腫同時存在時,可使接產者誤認為胎頭位置已低,這種病例必須經陰道檢查,摸清雙頂部所在水平才能確診胎頭高位.

(4)胎頭血腫:在產程中由於顱骨被擠壓,牽扯致使骨膜下血管破裂所致,因顱頂骨均被各自的骨膜包被,故血腫也以顱頂骨為界,胎頭血腫需與胎頭水腫相鑒別,前者略軟,有波動感,以顱骨為界;後者較硬,可跨越兩頂骨.

骨產道異常性難產饮食

多以清淡食物為主,註意飲食規律.

骨產道異常性難產并发症

1.胎膜早破:頭盆大小不稱及胎頭位置異常,均可能因胎頭不能適應骨盆入口平面,使胎頭入盆受阻,有時胎頭甚至處於高浮狀態,胎頭與骨盆入口之間存在較大空隙,致使羊水由此空隙進入前羊水囊,當宮縮高峰時胎膜因不能承受強大壓力而自然破裂,因而胎膜早破往往是難產的先兆征象,必須指出,胎膜早破也可以由絨毛膜羊膜炎引起,可見並不是胎膜早破均會發生難產,隻是胎膜早破在難產中的發生率高於正常產.

2.原發性子宮收縮乏力:是指臨產一開始即出現子宮收縮過弱或不協調,有時很難與假臨產鑒別,如用強鎮靜劑後子宮收縮變為規則,有力,產程很快進展者即為子宮收縮乏力轉變為協調子宮收縮;如用強鎮靜劑後宮縮完全停止,孕婦能恢復正常生活者,即為假臨產;如用藥後子宮收縮既不停止也不轉為正常子宮收縮者,應考慮是器質性因素(如頭盆不稱,胎頭位置異常)引起梗阻性分娩的早期表現.

3.潛伏期延長:原發性子宮收縮乏力的後果常常是潛伏期延長,正常潛伏期一般平均值為6~8h,上限為16~20h,我國教科書確定為16h,超過16h為潛伏期延長,必須指出當潛伏期超過8h就應認為有延長傾向,需著手處理,潛伏期延長孕婦頭盆不稱及胎頭位置異常發生率均高於正常潛伏期孕婦,故潛伏期延長多系器質性因素所引起.

4.胎頭不銜接或延遲銜接:產婦於臨產後胎頭尚未銜接的征象可能與骨盆入口形態有關,對此不必過分擔心,但要嚴密觀察產程,然而對胎頭高浮,高位在-3cm或-3cm以上者必須提高警惕,正常情況下宮頸擴張5cm時胎頭應已銜接,若在宮頸擴張5cm以後胎頭方銜接稱為延遲銜接,說明胎頭通過骨盆入口平面時曾遇到困難,若在宮頸擴張5cm以後直至開全,胎頭始終未能銜接者稱為胎頭不銜接,說明胎頭在骨盆入口平面存在嚴重的頭盆不稱或胎頭位置異常.

5.宮頸擴張延緩:初產婦宮頸擴張進入活躍期後加速,一般認為宮口擴張3~4cm時為加速階段,4~9cm為最大加速階段,9~l0cm(宮口開全)為減速階段,最大加速階段平均1.2cm/h速率擴張,初產婦此階段宮口擴張率<1.2cm/h或經產婦<1.5cm/h為活躍期宮頸擴張延緩,目前國內外不少學者均否認正常分娩有減速期存在,因此宮頸擴張至9cm以後減速者均應懷疑有異常情況,如持續超過3h宮頸尚未開全者,除胎頭位置異常外,很可能伴有中骨盆及骨盆出口平面狹窄.

6.宮頸擴張阻滯:宮頸擴張阻滯是指活躍期宮頸停止擴張2h以上,產程無進展者,發生在活躍早期(宮頸擴張3~4cm),提示在骨盆入口平面即遇到嚴重的頭盆不稱或胎頭位置異常(如高直後位,前不均傾位,頦後位,額位等),以致胎頭不能銜接,宮頸也難以繼續擴張,當宮縮時雖也勉強擴張至5~6cm,但宮縮一過即回縮至3~4cm,經處理亦很少有進展,往往需以剖宮產結束分娩,宮頸擴張至6~8cm時宮頸擴張停滯,國外稱為繼發性宮頸擴張阻滯,認為是一種較嚴重現象,首先應想到頭盆不稱,我們觀察發生在較晚期的阻滯多系一定程度的頭盆不稱合並輕微的胎頭位置異常,在除外明顯頭盆不稱後靜脈滴註縮宮素,促使胎頭轉位,產程尚有可能進展,總之,宮頸擴張阻滯較宮頸擴張延緩更嚴重,分娩預後也更差.

值得指出的是,臨床可表現為單純的宮頸擴張延緩與宮頸擴張阻滯,亦可表現為宮頸擴張延緩持續一段時間未予處理,轉變為宮頸擴張阻滯或阻滯經處理後轉變為延緩,因而臨床上常見的是延緩與阻滯同時存在的混合型宮頸擴張異常.

7.活躍期延長:宮頸擴張延緩與阻滯系產程的異常表現,不需作為臨床最後診斷,不論宮頸擴張是延緩,是阻滯或是二者並存而使宮頸擴張活躍期超過8h者,稱為活躍期延長,這個診斷有明確的臨床意義,95%產婦正常活躍期在8h內結束,凡超過8h為產程異常.

8.活躍期停滯:活躍期宮頸擴張延緩和(或)阻滯經過處理,產程仍未繼續進展,宮頸始終未能開全,而不得不以剖宮產結束分娩者,稱為活躍期停滯,活躍期延長與活躍期停滯都是宮頸擴張異常的結果,前者宮頸最終還是開全,而後者最終未能開全,故後者的難產程度較前者嚴重,前者有經陰道分娩的可能,後者必須以剖宮產結束分娩.

9.繼發性子宮收縮乏力:是指臨產後有一段時間的正常子宮收縮才出現異常,比較容易識別,繼發性子宮收縮乏力多是頭盆不稱,胎頭位置異常等器質性因素使胎頭娩出阻力增加引起的後果,若不及時處理將導致產程延長,產婦衰竭(脫水,酸堿失衡等),若等到該時再處理,即使異常因素不嚴重,也不得不以剖宮產結束分娩.

10.胎頭下降延緩或阻滯:胎頭急速下降期是在宮頸擴張期減速階段及第二產程,也就是宮頸近開全及開全以後,初產婦在胎頭急速下降階段的胎頭下降率<1cm/h為胎頭下降延緩,若下降停止1h以上而無進展為胎頭下降阻滯,下降阻滯比下降延緩更不利,胎頭下降異常提示胎頭在中骨盆-骨盆出口平面遇到困難,往往由於頭盆不稱或胎頭位置異常引起,胎頭位置異常以持續性枕後位及枕橫位最多見,其他更嚴重的胎頭位置異常如高直後位,前不均傾位及額位,常在骨盆入口平面已經遇到困難,產程延長,產婦衰竭,繼發性子宮收縮乏力,或因產婦不會向下屏氣,均可引起胎頭下降異常,產婦向下屏氣增加腹壓所產生的力占此時期總產力的50%,因此,在胎頭下降急速期正確指導產婦屏氣非常重要.

11.第二產程延長:初產婦從宮頸開全到胎兒娩出超過2h,經產婦超過1h者,稱為第二產程延長,第二產程又分為2期,下降期及盆底期,宮頸開全後初產婦胎頭到達盆底應在20~50min內完成下降期,胎頭到達盆底後至胎兒娩出為盆底期,盆底期不應超過20次子宮收縮,需時20~40min,下降期異常應考慮骨盆出口頭盆不稱的可能性,已進入盆底期基本上不存在骨盆問題,盆底期延長阻力多來自盆底軟組織及陰道口,會陰部,將第二產程分為兩期有利於在下降期較早地發現異常情況,以便及時加以處理,初產婦正常分娩時第二產程一般為1h左右,95%的產婦少於2h,故將2h定為正常與異常的界限,第二產程延長時,胎兒因胎頭受壓過久引起腦組織缺氧或受到損傷;母體因產力異常容易並發產後出血.

1/2 1 2 下一页 尾页