小兒腹股溝斜疝

小兒腹股溝斜疝百科

小兒腹股溝斜疝(indirectinguinalhernia)多因胚胎期睪丸下降過程中腹膜鞘狀突未能閉塞所致,新生兒期即可發病,是一種先天性疾病,男性多見,右側較左側多2~3倍,雙側者少見,小兒外科常見的疾病之一.

小兒腹股溝斜疝

小兒腹股溝斜疝病因

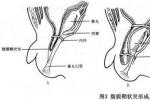

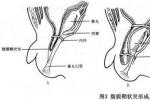

(一)發病原因1.腹膜鞘狀突(Nuck管)未能閉鎖退化是小兒腹股溝斜疝的病理基礎胚胎第5周時睪丸始基起源於中腎,位於腹膜後第2~3腰椎旁,第8周時睪丸形成,第12周中腎退化,此後睪丸隨胚胎的發育逐漸下降,第28周時睪丸引帶形成後,連接睪丸下極和陰囊之間,隨引帶的牽拉及腹腔內壓力的傳遞,睪丸亦隨之下降,穿過腹股溝管的內環口,外環口到陰囊,在內環口處隨睪丸的下降腹膜向外突出形成一憩室樣管狀突起,稱鞘狀突,正常情況下鞘狀突遠端包繞睪丸形成睪丸固有鞘膜,隨睪丸出外環口後,鞘狀突亦被牽拉至陰囊內,當睪丸下降完全後,鞘狀突均閉鎖退化,如果鞘狀突未完全閉合則可形成斜疝或鞘膜積液,女孩腹般溝管中含有圓韌帶,自子宮至大陰唇,在相當於男性胎兒睪丸下降時,亦有一腹膜鞘狀突,稱Nuck管;沿圓韌帶穿過腹股溝管降入大陰唇,閉合情況同男孩,因年齡不同,鞘狀突的厚薄亦有差異,新生兒時期極薄.2.腹腔內壓力增加及腹壁肌肉薄弱等,是腹股溝疝的促發因素有人報告80%~90%的新生兒出生時腹膜鞘狀突尚未閉合,其關閉的時間和機制尚不明確,然出生後的新生兒斜疝的發生率並不高,因此認為鞘狀突的存在隻是發生腹股溝疝的基礎,仍有其他誘發因素如腹腔內壓力增加,腹水,早產嬰腹壁肌肉薄弱等,促使腹股溝疝的出現,有時在腹膜透析或側腦室腹腔引流後,可使以前無癥狀的患兒,產生腹股溝疝或鞘膜積液.(二)發病機制小兒腹股溝斜疝因腹腔臟器進入沒有閉塞,並與腹腔相通的腹膜鞘狀突,故未閉塞的腹膜鞘狀突是先天性腹股溝斜疝的疝囊,斜疝疝囊起自腹股溝管內口,位於腹壁下動脈的外側,沿腹股溝管走行,穿出腹壁,在精索的內前方並與精索緊貼,精索血管在輸精管外側,而且精索血管往往與輸精管分離,手術中應特別註意,成人腹股溝斜疝則是在腹膜鞘狀突閉塞之後,腹膜外突而形成疝囊,故疝囊與精索之間相對疏松.小兒的腹股溝管很短,尤其新生兒和嬰兒,長度約1cm左右.新生兒和嬰兒大網膜很短,極少突入疝囊,疝內容物最多見的是小腸,新生兒和嬰兒回盲部系膜固定尚不完善,活動度較大,盲腸,闌尾不僅可以疝入右側疝囊,而且可以疝入左側疝囊內,隨著年齡的增長和大網膜的發育,年長兒童的大網膜可疝入疝囊,少數病兒的盲腸或膀胱構成疝囊壁的一部分,形成滑動疝(slidinghernia).疝囊頸細小或外環比較狹小的初發疝或小嬰兒疝,在劇烈哭鬧,陣咳時導致腹內壓突然升高,可推擠較多臟器擴張疝環並進入疝囊,腹內壓暫時降低時,疝環彈性回縮,疝內容不能回納而發生嵌頓,小兒腹股溝斜疝嵌頓的疝內容物以腸管居多,嵌頓後出現腸梗阻的癥狀和體征,由於局部疼痛和腸管絞痛,患兒越發哭鬧,腹內壓持續增高,加之局部疼痛可反射性引起腹壁肌肉痙攣,加重嵌頓,難以還納,較之成人,小兒的疝囊頸和疝環比較柔軟,腹壁肌肉及筋膜組織薄弱,腹股溝管所受腹肌壓力較小,腸系膜血管彈性也較好,故發生腸管絞窄,壞死者較少見,而且血液循環障礙由靜脈回流受阻,淤血,水腫發展至腸壞死的進程相對緩慢,被嵌頓的腸管血液循環受阻,腸管可出現充血水腫,片狀出血,腸管發紺,疝囊內多有滲液,腸管絞窄壞死後,陰囊內滲出液混濁,血性,陰囊紅腫,並伴有全身中毒癥狀,精索長時間受壓,睪丸血運受阻可發生梗死,發生率10%~15%.女性病兒的疝內容物可有子宮,卵巢,輸卵管,卵巢嵌頓和壞死的發生率高,闊韌帶或卵巢血管蒂可進入疝囊並成為滑動疝疝囊的一部分.根據腹膜鞘狀突的閉塞程度以及疝囊與睪丸固有鞘膜腔的關系不同,小兒腹股溝斜疝分為睪丸疝和精索疝(herniaofspermaticcord)2種,睪丸疝的整個腹膜鞘狀突未閉,疝囊由睪丸固有鞘膜腔和精索鞘膜構成,疝囊內可看到被鞘膜包裹的睪丸,精索疝的腹膜鞘狀突近睪丸部分閉塞而精索部分鞘膜未閉,疝囊止於精索部,與睪丸固有鞘膜腔不通,疝囊內看不到睪丸.

小兒腹股溝斜疝

小兒腹股溝斜疝症状

1.一般癥狀和體征多數在2歲以內發病,一般在生後數月出現癥狀與體征,生後1月內甚至在出生後第1次啼哭時即發病者並非鮮見,最初主要表現是腹股溝區可還納性包塊,當哭鬧或其他原因致使腹內壓增高時,包塊可明顯增大,安靜,平臥,睡眠後包塊可縮小或完全消失,一般不妨礙活動,不影響小兒正常發育,除非發生疝內容物嵌頓,很少有痛苦不適,年長兒可自述有墜脹感.主要體征為腹股溝區可復性包塊,包塊大小不等,光滑柔軟;包塊較小者,多位於腹股溝管內或由腹股溝管突出到陰囊起始部,呈橢圓形;大者可突入陰囊,致陰囊腫大,無論包塊位於陰囊內或精索處,其上界與腹股溝管,腹股溝內環均無明顯界限,似有蒂柄通向腹腔內,內容物多為腸管,用手輕輕向上推擠,包塊可還納腹腔,還納過程中有時可聞及腸鳴音,疝內容物還納後可觸及外環增大,松弛,刺激嬰幼兒哭鬧或囑年長兒咳嗽的同時,將手指伸入外環可感覺有沖擊感,以手指尖壓住腹股溝管內環處,包塊不能再膨出,移開手指後腫物再度出現,對繼往有腹股溝區包塊突出史,就診時檢查並未發現疝塊的小兒,仔細檢查局部可發現患側腹股溝區較對側飽滿,疝內容物能墜入陰囊者其患側陰囊較對側大,將食指放在外環處在精索上方左右滑動時,可觸及患側精索較健側增粗,並有兩層絲綢摩擦的感覺.此外,體格檢查時應註意檢查對側是否亦有疝的存在.2.小兒嵌頓性腹股溝斜疝(infantileincarceratedindirectinguinalhernia)的臨床特點(1)多發生於2歲以下嬰幼兒,尤以疝囊頸細小,或外環比較狹小的初發疝,或小嬰兒疝更易發生,國內學者報告524例小兒嵌頓性腹股溝斜疝中嬰幼兒占90%,其中新生兒6例,嬰兒111例,幼兒360例,學齡前至兒童僅47例.(2)與成人相比,發生腸管絞窄,壞死者少見,而且出現的時間較晚.(3)易導致睪丸萎縮及壞死,發生率10%~15%.(4)多在一陣劇烈哭鬧,咳嗽後,疝塊突然增大,變硬,不能回納並有觸痛,嵌頓的疝內容物以腸管居多,嵌頓後可出現腹痛,腹脹,嘔吐,停止排氣排便等梗阻的癥狀,就診較晚已發生絞窄者,陰囊可有水腫,發紅,皮溫增高,觸痛等表現,並且有體溫升高,白細胞增高,水電解質失衡和酸堿平衡紊亂,中毒性休克等全身表現.3.早產兒腹股溝斜疝(indirectinguinalherniaofprematureinfant)的臨床特點(1)發病率高:據統計,早產兒的發病率可高達9%~11%,而足月新生兒腹股溝疝的發病率僅為3.5%~5.0%;雙側腹股溝斜疝的發生也較一般足月新生兒常見,文獻報告低出生體重兒患者中約55%為雙側腹股溝斜疝,早產兒患者中約44%為雙側腹股溝斜疝,而成熟嬰兒雙側疝僅為總發生率的8%~10%.(2)疝嵌頓和並發癥的發生率高:據統計,早產兒嵌頓疝的發生率為年長兒的2~5倍,年齡小於3個月的小兒腹股溝斜疝睪丸梗死的發生率為30%,顯著高於一般小兒難復性嵌頓性腹股溝斜疝睪丸梗死的發生率(7%~14%),尤以腹股溝斜疝伴發隱睪,未降睪丸恰好位於腹股溝內環外側者更易發生睪丸梗死,部分女嬰的卵巢或輸卵管可因疝囊壓迫,或生殖器官自身扭轉導致卵巢缺血梗死.(3)腸管嵌頓和絞窄是其最為嚴重的並發癥:一旦發生腸管嵌頓,全身癥狀重篤,可有膽汁性嘔吐,明顯腹脹等表現,疝入臟器呈黑色或暗藍色,腹部X線平片示小腸梗阻征象,病情進展迅速,嚴重者可有中毒癥狀,如心動過速(脈率>160次/min),白細胞計數>15×109/L,核左移,水電解質及酸堿平衡紊亂.4.女性腹股溝斜疝(femaleindirectinguinalhernia)的臨床特點(1)發病率較男性低:雖然大約有30%的女嬰在出生3~4個月後Nuck管仍未閉塞,但女性圓韌帶通過的腹股溝管遠較男性狹小,女性腹股溝斜疝的發病率顯著低於男性.美國Lichtenstein等報道6321例腹股溝疝中,男性占94%,而女性隻占6%,國內童鶴翔等報告728例小兒腹股溝斜疝,女性56例,占7.7%,而日本學者堀隆報告1976~1984年日本紅十字醫療中心小兒外科收治小兒腹股溝斜疝2211例,男孩1274例(占57.1%),女孩937例(占42.9%),男性發病率雖仍高於女性,但女孩發病率則明顯高於其他學者的報告比率,他認為既往文獻和學者報告女孩發病率低的原因可能是:①既往報告僅包括手術病例,若將未手術病例統計在內,則女孩發病率高於過去報告數;②女孩腹股溝斜疝癥狀輕,未能引起傢長的註意,未到醫院診治;③醫師對其認識不足,檢查方法不當導致漏診;④外科醫師對女孩手術持消極態度,未對其手術治療;⑤有自愈的可能性;⑥手術延期者居多等,他對同時出生1個月後就診的237例腹股溝斜疝嬰兒進行為期l~9年的調查,結果142例男孩中133例(占93.7%)已行手術治療,而95例女孩中僅62例(占65.5%)行手術治療,對兒童期亦有本病的136例母親進行調查研究發現,兒童期手術者僅37例(占27.2%),自愈者92例(占67.6%);92例自愈者中成人後又發病者34例(占37%),其中妊娠期發病者23例.(2)嵌頓疝的比率高:女性腹股溝管狹小,故發生嵌頓的幾率高,而且易導致嵌頓的子宮,卵巢,輸卵管絞窄壞死,年齡越小發生率越高,有人報告未滿1歲的267例女嬰腹股溝斜疝中,133例有卵巢疝入.(3)滑動疝的比率高:由於反復嵌頓,慢性炎癥刺激等因素,女孩斜疝容易發生粘連並形成滑動疝,據統計,女性滑動疝占腹股溝斜疝12.5%,男性僅占0.9%,女孩滑動性疝的臨床特點有:發病年齡小,包塊易脫出,外環口較大而松弛,包塊大,形態不規則,在女嬰及女童滑動疝中附件及子宮多見而且易嵌頓,卵巢嵌頓時局部癥狀重而全身癥狀輕,腸管嵌頓時則全身癥狀重.(4)女性病兒因腹股溝區的特殊解剖結構,除嵌頓疝外多無癥狀:大部分病兒就診時往往無包塊存在,但有腹股溝區可復性包塊病史.發生嵌頓後,患側腹股溝區可見包塊,如內容物為卵巢,有時可觸及實質性輪廓,部分病兒其包塊常不顯著,僅見外環口有一隆起,直腸指診,患側內環較飽滿或可以觸及索狀物.

小兒腹股溝斜疝

小兒腹股溝斜疝检查

一般病癥,常規檢查均正常,但如並發全身中毒癥狀,可有感染性血象,白細胞顯著增高,甚至血小板減少等.可做B超檢查,明確腹股溝處腫塊性質,可做透光試驗和X線片檢查,以助診斷和鑒別診斷.

小兒腹股溝斜疝预防

1.保持健康體重,避免過度喂養造成嬰幼兒肥胖.2.平常多飲水,保持大便通暢,大於3個月的孩子可以適當增加菜湯、碎蔬菜的攝入改善大便的通暢性,如果已經出現大便幹燥,可以補充媽咪愛等益生菌改善大便性狀.3.孕期母體應避免接觸高輻射的傢用電器,如微波爐、電磁爐,多吃水果、蔬菜補充必需維生素特別是葉酸,對孩子的正常發育有至關重要的作用.

小兒腹股溝斜疝治疗

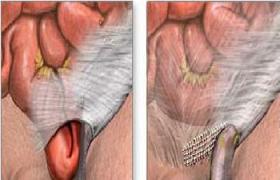

(一)治療從理論上講,小兒腹股溝疝有自愈的可能,臨床上也見到少數自愈的病例,但等待自愈是不可取的.1.非手術療法(1)疝帶療法:是應用疝帶壓迫內環和腹股溝部,進而阻止疝內容物疝出,等待腹膜鞘狀突在出生後繼續閉塞,以期增加疝“愈合”的機會.據薛璇英等(1989)報告,應用該法治療腹膜鞘突未閉、無腹股溝管處肌肉薄弱或缺損的小兒腹股溝斜疝100餘例,疝閉合率達70%.此法多用於嬰兒,但對較大的疝或年齡在3、4個月以上的小兒,治愈疝的可能性極小.而且嬰幼兒棉紗束帶或疝帶不易固定,易被尿液糞漬浸污,並可壓迫或擦傷皮膚;長期使用不僅使疝囊頸經常受到摩擦變得肥厚堅韌而增加嵌頓疝的發生率,甚至影響睪丸血運、或導致腹股溝管局部粘連進而增加手術困難和並發癥.對6個月以內的嬰兒或有嚴重疾病不宜手術者,可采用疝帶治療.①棉紗束帶法:使病兒平臥,將疝內容還納入腹腔;取長棉紗束帶對折成雙頭,折端放置於內環體表投影處及腹股溝管區;雙頭從髂嵴上方自背後繞到對側腰部,返回到腹前部後將雙頭穿過折端,使形成扣環,正好壓迫內環;再經過腹股溝部轉向後方至臀上方腰部打結.可在內、外環處墊以棉紗或海綿,以加強壓迫、減少皮膚擦傷.②佩戴疝帶法:佩戴疝帶用尼龍帶制成,以具有彈性和拉力的疝蓋帽防止小腸;半圓環;疝帽(四周有松緊帶牽拉、具有彈性);大腿固定帶.使用時,首先回納疝內容物入腹腔,將疝帽覆蓋於腹股溝管疝內環處,固定腰圍,將大腿固定帶由會陰部向下繞過大腿後沿臀外緣向上,與同側半圓環結紮固定.疝帶固定時須註意有無疝內容物疝出及松緊是否適宜.單側疝先固定患側,雙側疝可先後固定兩側.佩戴該疝帶後,患兒可下地隨意行動,不妨礙大小便,若有污染應及時清洗.如佩戴不合適或有疝內容物疝出,須重新固定.每天松解、清洗臀部後再佩戴.疝帶固定時間新生兒、嬰兒一般2~3周,不再有疝內容物疝出即視為痊愈,如再疝出,繼續佩戴、固定1個月,重復檢查;1歲以上小兒2~3個月,松解疝帶約1周未疝出即為疝已閉合,如仍有疝出時,可再固定;年齡較大兒童,如伴有腹肌薄弱、疝環大,固定3~4個月後仍有疝出者,宜轉手術治療.(2)註射療法:是向腹股溝管內註射黏合劑或硬化劑(如石炭酸甘油、復方奎寧),造成疝囊或疝囊頸周圍組織無菌性炎癥,形成粘連而致疝囊閉合的方法.20世紀30~40年代,歐美曾風行一時.周德凱等(1996)報告,我國20世紀80~90年代仍有人應用此法治療腹股溝斜疝.大量臨床資料顯示,該方法有以下弊端:①不能從根本上牢固地關閉疝囊頸,隨著腹壓的增加,閉合的疝囊頸可能被沖開;②硬化劑進入腹腔後易引起腹膜炎、腸粘連或腸壞死;③易導致輸精管和血管粘連、損傷;④腹股溝管局部瘢痕組織收縮使睪丸上縮招致醫源性隱睪,影響睪丸發育;⑤腹股溝管局部形成瘢痕及組織粘連,註射治療無效、需手術治療者,手術的難度和手術並發癥的發生率大大增加.故該方法已摒棄不用.(3)嵌頓疝手法復位:①適應證和禁忌證:由於小兒腹股溝管短,腹肌薄弱腹股溝管所受腹肌壓力小,疝囊頸和內環較成人松軟,外環口纖維組織亦較幼嫩,血管彈性好等解剖和生理特點,嵌頓後往往僅發生靜脈回流受阻,而動脈血流受影響小,疝內容物從被嵌頓到壞死的病理進程比較緩慢,有利於實施手法復位.再者,嵌頓後疝囊周圍組織水腫致使解剖關系不清,使原本就菲薄易撕裂的疝囊壁更加脆弱,增加瞭手術的難度.故對嵌頓12h以內者,一般不急於手術,可試行手法復位.唐偉椿等報告524例嵌頓性腹股溝斜疝,其中509例(97.1%)門診手法復位,僅15例急癥手術治療.但對下列情況應視為手法復位的禁忌:A.嵌頓已超過12h者;B.試行手法復位治療失敗者;C.新生兒嵌頓疝,難於判斷嵌頓時間者;D.局部或陰囊紅、痛明顯者;E.已出現便血等絞窄征象者,或全身情況差,出現嚴重脫水和酸中毒、腹膜炎體征者;F.嵌頓的疝內容物為實質性臟器,尤其女嬰嵌頓疝內容物常為卵巢和輸卵管,復位困難且易致其損傷者.須指出的是,嵌頓時間長短並非是否手法復位的決定性因素,應采取個體化原則,結合病史、局部和全身情況而定.若疝塊張力不大,陰囊無水腫、發紅,全身情況尚好,雖嵌頓時間已超過12h,仍可試行手法復位;新生兒嵌頓疝並非手法復位之禁忌,是否手法復位,亦應依據局部和全身情況而定.肖蘭福等人報告40例新生兒嵌頓疝,其中非手術成功率27.5%.主張如無絞窄壞死征象,可在手術準備的同時,在基礎麻醉下試行手法復位,若能成功可在復位後適當時機手術,以減少急癥手術之諸多不利因素所導致的並發癥的發生.②操作步驟:A.手法復位前先給予適量的解痙及鎮靜劑,如苯巴比妥(魯米那)和山莨菪堿(654-2)等;B.墊高病兒臀部並屈髖屈膝,使腹肌松弛;C.病兒安靜或睡眠後,術者用左手拇指及食指在外環處輕柔按摩,以使局部水腫減輕、緩解痙攣和使腹壁肌肉松弛.然後將左手拇指和食指分別放在外環口兩側以固定“疝蒂”,阻止復位時疝內容物被推擠到外環上方,並防止疝內容物在復位時因擠壓滑入腹壁組織間隙形成腹壁間疝;D.右手五指握住並托起疝塊,手指並攏緊壓疝塊底部,向外環和腹股溝管方向均勻持續地加壓推擠.此時患兒多醒來並哭鬧,在其哭鬧腹內壓增加時,右手應持續用力以保復位壓力不減,在病兒換氣、腹壓降低的短暫時間內,適當增加推擠力,以促使疝內容物復位.在復位的瞬間,術者能清楚地感覺到疝塊滑入腹腔而消失,有時可聽到腸管回納腹腔時的“咕嚕”聲.復位後,疝塊消失,腹股溝管及陰囊外形恢復正常,睪丸位置正常;病兒局部疼痛和腹痛消失,嘔吐停止,腹脹減輕,排氣或排便.而且由於復位前劇烈哭鬧、體力消耗很大,復位後多數病兒非常疲憊,安靜入睡.估計無疝內容物絞窄壞死的病兒,如首次手法不成功,可在做急癥手術準備的同時,讓病兒安靜睡眠、休息,在術前再試行手法復位一次,不少病兒可復位成功.由於疝內容物嵌頓後患兒哭鬧劇烈,致使腹內處於持續高壓狀態,加之腹壁肌肉的反射性痙攣,疝內容物多難以自行還納.但在鎮靜睡眠或麻醉後,隨著哭鬧停止、腹內壓下降和腹壁肌肉松弛,有不少病兒自行還納.復位後,應密切觀察病情變化,如一般情況良好,2~3天後局部組織水腫消退,可考慮手術治療.如有A.疝塊消失,但腹痛、嘔吐、腹脹等癥狀不見減輕,應及時行X線和B超檢查,以明確有無疝內容物在復位時因擠壓滑入腹膜與腹壁肌肉間組織隙形成腹壁間疝可能;B.出現發熱、腹痛加重、腹膜刺激癥狀等彌漫性腹膜炎表現,或出現便血或出現氣腹,表明已發生絞窄壞死的腸管被復位或並發腸管損傷和破裂,應急癥剖腹手術.③註意事項:手法復位雖使多數小兒嵌頓性腹股溝斜疝得到緩解,免於急癥手術.但若適應證和禁忌證掌握不嚴、手法不當將會帶來嚴重後果.A.嚴格適應證和禁忌證,估計已發生腸絞窄壞死者禁用手法復位.B.切忌手法粗暴,以防暴力擠壓導致腸管損傷或破裂形成彌漫性腹膜炎.C.防止手法不當導致假性復位或腹壁間疝.D.復位後應密切觀察病情及腹部的變化,如出現腸管破裂形成彌漫性腹膜炎、假性復位或腹壁間疝,以及強力擠壓造成腸壁損傷、復位後因腸管脹氣發生遲發性破裂應急癥手術.④並發癥:A.假性整復或形成腹壁間疝:復位時並未真正將疝內容物還納腹腔,而是推擠時將其強行擠過內環,疝內容物未能全部還納而嵌頓在疝囊頸處,疝內容物及疝囊被推擠到腹膜外與腹壁肌肉之間的間隙內形成腹膜前腹壁間疝.此時患兒雖腹股溝區和陰囊腫塊消失,但右下腹仍有疼痛、腸梗阻癥狀可能繼續存在,髂窩部有壓痛性腫塊,睪丸常被提到陰囊根部.必要時行B超檢查,有助於診斷.B.腸穿孔:發生原因包括:傢長自行擠捏復位或醫生手法粗暴導致腸管破裂穿孔;已絞窄壞死的嵌頓腸管被復位.手法復位後病兒出現便血或氣腹,以及發熱、腹痛加重、腹膜刺激癥狀等彌漫性腹膜炎的表現.腹腔穿刺可有助於診斷.C.腸壁挫傷:多系復位時手法不當或粗暴所致.輕者僅有小的腸壁血腫,無明顯臨床癥狀或癥狀較輕,未引起傢長及臨床醫師的註意和重視.重者可出現腸漿膜下或黏膜血腫,或遲發性腸壁壞死穿孔.D.腸系膜血腫:手法不當,強行推擠腸系膜所致.2.手術治療目前認為,手術是治療腹股溝疝的最好方法.隨著小兒年齡的不斷增長,疝塊逐漸增大,可隨時發生嵌頓、絞窄,影響睪丸發育,甚至危及生命.因此,從原則上講,腹股溝斜疝確診後均應早期手術治療為宜.(1)手術時機:近年來,小兒麻醉技術和手術技術已大大提高,包括早產兒在內的腹股溝斜疝手術已非常安全.李秀珍、張金哲報告北京兒童醫院10年收治11272小兒腹股溝斜疝,嵌頓疝手術633例,7.8%小於1月,療效滿意.因此,年齡已不再是限制手術的主要因素.大量臨床資料分析發現,小兒年齡越小腹股溝斜疝嵌頓率和並發癥的發生率越高,年齡小於2月的腹股溝斜疝嵌頓發生率達31%,新生兒嵌頓疝和各種腸管並發癥的發生率為34%、腸壞死率高達45%,生後8周內手術者各種並發癥(包括反復嵌頓所導致的睪丸萎縮、腸管壞死等)發生率最低.故愈來愈多的學者主張盡早手術為宜.但多數學者認為,小兒腹股溝斜疝手術系擇期手術,最好選擇適宜時機手術.患有發紺性先天性心臟病、肺結核、營養不良、傳染病等嚴重疾病以及病後身體虛弱的小兒應暫緩手術.早產兒、新生兒疝囊菲薄,手術極易撕裂疝囊、損傷精索血管和輸精管,手術並發癥的發生率較高.故主張,手術年齡以6~12個月為宜,凡反復嵌頓者應不受年齡限制.對手法復位失敗或不宜行手法復位的嵌頓疝應急癥手術.術前須先治愈影響手術耐受力的原有疾病,矯治業已存在的腹壓增高因素,如慢性咳嗽、排尿困難、便秘等,選擇適當季節實施手術.(2)常見手術方法:①疝囊高位結紮術:嬰幼兒腹股溝管短,不切開外環即能高位結紮疝囊.故通常取患側腹直肌外緣下腹皮橫紋處切口,或患側恥骨結節外側、外環體表投影處小切口.切開皮膚皮下組織及筋膜,顯露精索後切開提睪肌,在精索內前方找到疝囊;切開疝囊探查後將其橫斷,近端分離至疝囊頸部,荷包縫合或“8”字貫穿結紮,去除多餘的疝囊,遠端任其開放.止血後分層縫合切口並重建或縮窄外環.由於腹膜鞘狀突未閉塞或閉塞不全及腹壓增高是小兒腹股溝斜疝的主要發病原因,腹壁薄弱並非其主要病因,隻要在疝囊頸部高位結紮即可治愈.尤其嬰幼兒,疝囊高位結紮術是最常用的療法.②經腹腔疝囊離斷術(LaRaque術):取患側腹直肌外側緣下腹橫紋切口,切開皮膚皮下組織及筋膜並逐層分離肌肉,在內環上方橫行切開腹膜,顯露內環.在內環下後方橫行切斷腹膜,使內環上下切線相連、疝囊與腹腔完全離斷,分開精索血管及輸精管,用絲線連續縫合腹膜(疝囊曠置、留在腹腔外),然後按層縫合切口.該手術尋找疝囊、高位結紮疝囊容易,無疝囊結紮位置低之弊端.但該方法較前一方法對局部和腹腔侵襲性大,有引起腹腔粘連之虞.故僅適用於常規腹膜外途徑難以找到疝囊的小型嬰幼兒疝和(或)復發疝.③Ferguson疝修補術:適用於需要加強腹股溝管前壁的巨大疝伴有腹壁薄弱者.④雙側疝手術:多一期手術處理.可選用橫貫兩側外環的一字形切口或兩側分別作切口行疝囊高位結紮手術;若需行雙側疝修補術者,應在兩側分別作斜切口實施手術.⑤女性腹股溝斜疝的手術:基本與男孩相同.子宮圓韌帶與疝囊粘連緊密難以分離者,可不予分離,將其與疝囊一同在疝囊頸部結紮.如為輸卵管滑動疝,則沿輸卵管遠端及兩側剪開疝囊後壁達疝囊頸部,還納輸卵管後縫合剪開疝囊後壁,使之形成完整疝囊後,再高位結紮.⑥腹腔鏡下腹股溝斜疝高位結紮術:因小兒腹股溝斜疝為胚胎期睪丸下降過程中腹膜鞘狀突未能閉塞所致,腹股溝區薄弱並非其發病因素,故在僅作單純的疝囊高位結紮即可達到治療的目的,而不必像成人一樣加行疝修補.腹腔鏡手術可直接經腹縫合內環口,毋須破壞腹股溝區解剖結構,不破壞提睪肌,不遊離精索,同時腹腔鏡下內環口及內環口周圍的血管、輸精管清晰可見,手術可避免因血管、神經損傷及導致缺血性睪丸炎發生,而且能同時檢查和發現另一側是否存在隱性疝,具有常規手術不可比擬的優越性.但在治療小兒腹股溝斜疝的臨床應用中發現,標準的腹腔鏡器械粗大(直徑10mm),手術時腹壁至少有3個操作孔,應用於小兒腹股溝斜疝,與傳統手術相比其優點並不突出.因此,在實際推廣應用中臨床醫生、患兒傢長並不樂意接受該方法.近年來一些學者相繼開展瞭微型腹腔鏡手術或針式腹腔鏡手術治療小兒腹股溝斜疝的研究.李宇洲等人(1999)報告應用微型腹腔鏡行下小兒腹股溝斜疝高位結紮術112例,蔡志明等人(2000)報告用直徑僅為2mm的針式腹腔鏡治療小兒腹股溝斜疝23例38側,與傳統的手術方法相比,微型或針式腹腔鏡手術以其損傷小,並發癥少,術後不留瘢痕,療效滿意等優點更為患兒傢長樂意接受和歡迎.A.微型腹腔鏡行下小兒腹股溝斜疝高位結紮術:在臍窩處作一個小切口,長度為0.4cm,穿刺Veress針充氣形成人工氣腹,置套管、進腹腔鏡;在臍旁3cm處作另一個切口,長度亦為0.4cm,置套管、進操作鉗;腹腔鏡下找到患側內環口,並探查另一側有無隱性疝;在患側內環口的體表投影處作一小戳孔,長度0.2cm;先後從同一戳孔穿入帶線針和針鉤;在操作鉗的配合下分別縫合內環口內半圈腹膜和外半圈腹膜,各3針左右,帶線針把縫線帶入腹腔,針鉤縫合時又把縫線從腹腔帶出,使內環口成一荷包縫合,線結打在戳口處皮下,內環口即被高位結紮.切口無需縫合.該手術雖然有3個切口,但是因為鏡鞘和操作鉗的口徑小,切口隻需0.4cm長,臍窩處的切口與臍窩重疊,術後難看出切口的痕跡,內環口的體表投影處的戳孔因隻進0.15cm直徑的帶線針和針鉤,切口隻有0.2cm長,因此術後亦不易看到有切口痕跡,惟一可見的隻有臍旁進操作鉗的切口,但也隻是0.4cm長,血痂脫落後亦不會見到瘢痕.B.針式腹腔鏡下小兒腹股溝斜疝高位結紮術:針式腹腔鏡手術分為有取出物和無取出物兩種.前者必須有一個較大的取物切口,如腹腔鏡下膽囊切除、闌尾切除等,在一定程度上限制瞭針式鏡的廣泛應用.後者僅行局部組織缺損的修復,無需切除組織並從鏡鞘取出,使用針式腹腔鏡及針式器械完成手術,創傷和創口小,皮膚免予縫線.而且,該手術創傷十分輕微,發生臍孔疝、切口疝、切口感染的可能性也微乎其微,其微創的優點極其明顯的,但滑動疝、巨大疝及嵌頓疝則不宜采用該方法.手術步驟大致為:氣管插管,靜脈復合麻醉,取平臥位;臍窩處切一2mm小切口,Veress針穿刺充氣形成人工氣腹,氣腹壓力定為6~10mmHg.年齡小者壓力可偏低,以視野暴露滿意為限;由臍窩處切口刺入2mm針式Trocar,再插入針式鏡;明確疝內環口的位置,並探查另一側是否有隱性疝存在;在臍左或臍右3cm處再作一切口,由此切口刺入2mm針式Trocar後入針式操作鉗;於內環口體表投影處刺孔進雪撬針(2-0無針線)至腹腔,在視鏡監視下,使針從內環口的12點~1點的位置穿出部分針體,在針式操作鉗的協助下,將疝環內半或外半圈腹膜穿縫於針上後,將針體夾出腹腔外,線尾留於腹壁外,操作鉗夾此縫合針退出體外待用;再將操作鉗進入鞘管內,用同樣方法將疝環處線尾另側縫針於原孔處,再次刺入腹腔,縫合疝環另外半圈腹膜,再將此針線也沿操作鉗的鞘管夾出體外;兩根由同一孔夾出的線在體外打結後,抽拉疝環處體表進針的兩根線尾,直視下使現環口緊縮至滿意為止,再在體外將兩根線尾打結並埋於皮下.應用雪撬針直接刺入腹腔後,利用另一操作鉗持針縫合,減少瞭一個切口,腹壁僅有2個直徑2mm的切口,其中一個在臍窩的隱蔽處,皮膚免予縫合,術後不遺留瘢痕.體外打結改變瞭以往需要持針在腹腔內的操作,使打結更簡化,效果更確切.(3)術後並發癥:①陰囊水腫或血腫:術後第2天即可發生,多因疝囊大、手術時分離面廣、止血不完善引起.手術時應仔細檢查疝囊斷端及精索的出血情況,嚴格結紮止血.陰囊水腫和小的血腫均可自然吸收,不需特殊處理,有時至術後2~3個月方吸收完全.如血腫進行性增大、疼痛,陰囊青紫、張力大,應立即打開切口,清除血腫,止血引流,縫合切口,全身應用抗生素,防止繼發感染.②腸管損傷遲發壞死:腸管損傷可發生在嵌頓疝手術切開外環時,或盲腸滑疝切開疝囊時,應立即修補.為預防腸管損傷,在切開嵌頓疝的外環時,應先在外環口處放入一支撐物,如血管鉗或帶槽的探針,然後再切開外環,切開疝囊時應提起疝囊.有時嵌頓腸管復位時生機正常,但因局部腸系膜血管栓塞而發生還納腸管的片狀或節段壞死,患兒臨床表現發熱、腹脹、腹部壓痛、血便,應開腹探查.③斜疝復發:患兒手術麻醉清醒後,腹內壓增高,腹股溝腫物又復現為即刻復發,多為錯將其他組織誤為疝囊結紮,疝囊未作處理,應立即再手術.術後1~2周復發稱近期復發.疝囊結紮過低,留有盲袋、疝囊頸結紮不牢、單線結紮線結脫落、結紮的疝囊因荷包縫合針距過大留有空隙、疝囊分離時撕裂未發現、疝外環口寬大未修補、滑疝誤為一般斜疝以及切口感染等均可造成復發.復發後需再次修補.國內統計復發率為1%~2.5%,嵌頓疝術後復發率較高.④睪丸高位固定:斜疝手術時遊離疝囊,往往將睪丸提至切口外,術畢未復位或在重建外環時將精索縫在一起,造成精索縮短,睪丸移至陰囊上方,因此處理疝囊後,縫合切口前,應將睪丸置於陰囊底部,並用手適當牽拉睪丸1~2次,以使睪丸和精索恢復原位.如在術畢發現睪丸高位,應立即拆開切口將睪丸復位,如在圍術期以後發現,亦應擇期手術.⑤睪丸萎縮:斜疝修補術時精索血管損傷、睪丸復位發生扭轉、睪丸血供受壓時間過長,遠期均有發生患側睪丸萎縮的危險,發生率約為2.6%~5%,嵌頓疝術後發生率較高.如嵌頓疝手術時發現睪丸缺血、發紺、針刺有藍紫色血液流出,雖對其生機可疑,亦應將睪丸放回陰囊.小兒血管彈性好,大多數睪丸血供均能恢復,部分患兒發現患側睪丸逐漸縮小變軟,即睪丸萎縮.(二)預後一般可復性疝並不影響小兒的生長發育,6個月以內嬰兒的小型疝有自愈可能.無並發癥的疝一般無病死率.如不能自愈或未予治療則逐漸增大,妨礙病兒行動,並且隨時有嵌閉的可能,年齡越小,嵌閉率越高,危險性越大.

小兒腹股溝斜疝饮食

飲食方面要做到規律、合理,即以高蛋白、高維生素食物為主.選擇營養價值高的植物或動物蛋白,如牛奶、蛋類、魚類、瘦肉、各種豆制品等.及富含維生素,營養價值高的各種新鮮蔬菜、瓜果等.

小兒腹股溝斜疝并发症

可並發急性機械性腸梗阻,若形成絞窄性疝,腸管可壞死,發生腹膜炎,重者可致感染性休克.

1/2 1 2 下一页 尾页