吸入性損傷

吸入性損傷百科

吸入性損傷是指吸入有毒煙霧或化學物質對呼吸道所致的化學性損傷,嚴重者可直接損傷肺實質.其多發生於大面積,尤其是伴有頭面部燒傷患者.

吸入性損傷

吸入性損傷病因

病因吸入性損傷的原因主要是熱力作用,但同時吸入性大量未燃燼的煙霧、炭粒、有刺激性的化學物質等,同樣損傷呼吸道及肺泡.因此,吸入性損傷是熱力和化學物的混合損傷.

吸入性損傷與致傷的環境有關.其往往發生於不通風或密閉的環境,尤其是爆炸燃燒時,此環境內,熱焰濃度大、溫度高,不易迅速擴散,患者不能立即離開火我;加之在密閉空間,燃燒不完全,產生大量一氧化碳及其他有毒氣體,使患者中毒而昏迷,重則窒息死亡.合並爆炸燃燒時,高溫、高壓、高流速的氣流和濃厚的有毒氣體,可引起呼吸道深部及肺實質的損傷.另外,患者站立或奔走呼喊,致熱焰吸入,也是致傷原因之一.

致傷機理、熱力對呼吸道的直接損傷熱力包括幹熱和濕熱兩種.火焰和熱空氣屬於幹熱,熱蒸氣屬於濕熱.當呼入熱空氣時,聲帶可反射性關閉,同時幹熱空氣的傳熱能力較差,上呼吸道具有水熱交換功能,可吸收大量熱量使其冷卻;幹熱空氣到達支氣管分叉的隆突部時,溫度可下降至原來的1/5~1/10.故幹熱往往造成上呼吸道損傷.濕熱空氣比幹熱空氣的熱容量約大2000倍,傳導能力較幹空氣約大4000倍,且散熱慢,因此濕熱除引起上呼吸道損傷和氣管損傷外,亦可致支氣管和肺實質損傷.

、有害物質對呼吸道的損傷吸入煙霧中除顆粒外,還有大量的有害物質,包括一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、過氧化氮、鹽酸、氰氫酸、醛、酮等.這些物質可通過熱力作用對呼吸道造成直接損傷.有毒氣體可刺激喉及支氣管痙攣,並對呼吸道具有化學性損傷.水溶性物質如氨、氯、二氧化硫等與水合成為酸或堿,可致化學性燒傷.氮化物在呼吸道粘膜上可與水、鹽起反應,生成硝酸和亞硝酸鹽,前者直接腐蝕呼吸道,後者吸收後與血紅蛋白結合,形成高鐵血紅蛋白,造成組織缺氧.氰氫酸能使細胞色素氧化酶失去遞氧作用,抑制細胞內呼吸.醛類可降低纖毛活動,減低肺泡巨噬細胞活力,損傷毛細血管而致肺水腫.聚氨酯燃燒產生的煙霧中丙烯醛含量約為50ppm,吸入含有5.5ppm的丙烯醛即可發生化學性呼吸道損傷及肺水腫,10ppm在幾分鐘內即引起死亡.氰化氫與一氧化碳的毒性呈相加作用,溫度升高至1000℃時,聚氨酯泡沫塑料分解產生大量氰化氫,在血清中氰化物濃度達100μmol/L時,即可使人死亡.

煙霧中一氧化碳被人吸入後,將導致人員一氧化碳中毒,重者可當場死亡.當吸入含5%一氧化碳的空氣時,即可引起中毒.

其毒性作用是:

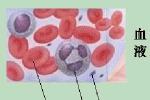

⑴一氧化碳與血紅蛋白相結合,形成碳氧血紅蛋白、碳氧血紅蛋白的離解相當於氧合血紅蛋白離解速度的1/3600,而一氧化碳與血戲蛋白的親和力比氧大200~300倍.故造成血液帶氧功能障礙,造成全身組織缺氧.

⑵降低細胞酶系統利用氧的能力.一氧化碳與氧競爭細胞色素氧化酶系統的受體,直接抑制細胞呼吸.

⑶一氧化碳與肌紅蛋白結合,減少組織內氧的輸送.

另外,火災時,同時產生高濃度的二氧化碳、二氧化碳可加重一氧化碳的中毒癥狀,並加重組織缺氧.

吸入性損傷

吸入性損傷症状

臨床表現中,重度吸入性損傷,隨著病程的發展,表現出不同的臨床和病理變化,因而將其分為三個時期.

1、呼吸功能不全期重度吸入性損傷,傷後2天內為呼吸功能不全期,其主要表現呼吸困難,一般持續4~5天後,漸好轉或惡化致呼吸衰竭而死亡,呼吸困難是由於廣泛支氣管損傷或含有肺實質損傷,引起通氣,換氣障礙,通氣與血流灌註比例失調,導致進行性低氣血癥,血PaC2<7.8kPa,肺部聽診可聞及幹,濕羅音及哮鳴音.

2、肺水腫期肺水腫最早可發生於傷後一小時內,多數於傷後4天內發生,臨床上具有明顯的肺水腫癥狀,其主要是肺毛細血管通透性增加,氣道梗阻,通氣障礙,造成組織缺氧所致,此時並無左心衰竭,若早期治療不當,輸液量過多,更易發生肺水腫.

3、感染期傷後3~14天,病程進入感染期,由於氣管,支氣管粘膜纖毛受損,造成氣道機械性清除異物的功能障礙,同時局部及全身免疫功能下降,損傷肺對細菌的易感增強,氣道粘膜壞死脫落,可形成潰瘍,長期不愈,成為肺部感染灶,肺部感染往往繼發於機械性阻塞和肺不張,嚴重感染者可誘發全身性感染.

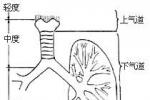

臨床分類關於吸入性損傷的分類標準尚不統一,有的按病情嚴重程度分為輕,中,重三類或輕,重兩類;有的按損傷部位分為上,下氣道及肺實質損傷,目前國內多數采用三度分類法.

4、輕度吸入性損傷指聲門以上,包括鼻,咽和聲門的損傷,臨床表現鼻咽部疼痛,咳嗽,唾液增多,有吞咽困難;局部粘膜充血,腫脹或形成水泡,或粘膜糜爛,壞死,病人無聲音嘶啞及呼吸困難,肺部聽診無異常.

5、中度吸入性損傷指氣管隆突以上,包括咽喉和氣管的損傷,臨床表現為刺激懷咳嗽,聲音嘶啞,呼吸困難,痰中可衾碳粒及脫落之氣管粘膜,喉頭水腫導致氣道梗阻,出現吸氣性喘鳴,肺部聽診呼吸音減弱或粗糙,偶可聞及哮鳴音及幹羅音,患者常並發氣管炎和吸入性肺炎.

6、重度吸入性損傷指支氣管以下部位,包括支氣管及肌實質的損傷,臨床表現為傷後立即或幾小時內出現嚴重呼吸困難,切開氣管扣不能緩解;進行性缺氧,口唇發紺,心率增快,躁動,譫妄或昏迷;咳嗽多痰,可早期出現肺水腫,咳血性泡沫樣痰;壞死內膜脫落,可致肺不張或窒息,肺部聽診呼吸音低,粗糙,可聞及哮鳴音,之後出現幹,濕羅音,嚴重的肺實質損傷病人,傷後幾小時內可因肺泡廣泛損害和嚴重支氣管痙攣導致急性呼吸功能衰竭而死亡.

吸入性損傷

吸入性損傷检查

1、X線檢查以往認為X線對呼入性損傷無診斷意義,但王天乙等(1980)和楊智義等(1982)通過動物實驗和臨床觀察認為,取右前斜位X線攝片,傷後2~6小時出現明顯的氣管狹窄,氣管內顯示斑點狀陰影響,透光度減退,粘膜不規整,早期顯示氣管狹窄的特征,可作為吸應的X線改變,肺水腫時顯示彌散的,玻片狀陰影,葉間影象,肺門擴大,線形或新月形影象;肺部感染時可見中心性浸潤影象或彌漫而稠密的浸潤影象;有時可看到由於代償性肺氣腫所顯示的氣球樣透明度增強,以及由於肺泡破裂或氣腫樣大泡破裂所致的氣胸影象.

2、特殊檢查纖維支氣管鏡檢查:

纖維支氣管鏡可直接觀察咽喉,聲帶,氣管,支氣管粘膜的損傷程度,確定損傷部位,因它可在氣道內取材,引流,洗滌,它又是一種治療工具,通過纖維支氣管鏡進行動態觀察,可瞭解病變演變的轉歸.

吸入性損傷的鏡下所見:上氣道吸入性損傷可見咽部水腫,充血,水泡形成,潰爛或出血,一般可見聲門,重度損傷者粘膜高度水腫,梨狀竇消失,室襞靠攏,可看不清聲門,下氣道吸入性損傷可見管壁粘膜充血,水腫,有粗大的血管網,管腔明顯狹窄,軟骨環模糊或外露,粘膜可逐漸脫落形成潰瘍和出血,支氣管開口紅腫或閉合,開口處可被脫落的粘膜或分泌物堵塞,管腔內有異物存在,如煙霧微粒,分泌物,血液,壞死粘膜或膿性分泌物等,另外,還可發現氣管,支氣管功能失調的變化:正常吸氣時氣管,支氣管橫徑變寬,長徑變長,呼氣時恰恰相反,當損傷後,呼氣時管腔窄至閉合,咳嗽反向遲鈍或消失.

行纖維支氣管鏡檢查時,視病情可經口,鼻插入,有氣管切開者,可直接以氣管切開處插入,纖維支氣管鏡檢查時支氣管可因刺激因發生痙攣致缺氧,3級支氣管水平以下的氣道及肺泡單位損傷時,此項檢查無法進行,此外,此項檢查有引起外源性感染的可能.

(2)133氙肺掃描連續閃爍攝影檢查:

於1972年首先應用133氙掃描方法診斷吸入性損傷,認為是一種安全而可靠的早期診斷方法,其結果與屍體解剖結果間的誤差僅為13%,此項檢查一般於傷後48小時內進行,采用放射性同位素133氙22×107~74×107貝可(6×10-3~20×10-3居裡)置於生理鹽水中做周圍靜脈註射,每15秒做閃爍攝影一次,直到133氙完全清除為止,正常情況下,133氙註射後90~150秒鐘,可完全從肺部清除,稱為掃描正常;若150秒後仍未清除者稱為掃描異常,延遲清除,清除不完全或133氙呈現節段性瀦留者,表示有吸入性損傷,有閃爍攝影上可見放射性密度增大的灶性區域.

傷前有支氣管炎,支氣管擴張等慢性梗阻性肺部疾病者,可出現假陽性結果,通氣過度發生假陰性率約為5%,傷後第14天,入院時掃描異常的80%左右可恢復正常,故傷後第3天後此項檢查不能作為早期診斷的手段,此項檢查的準確率可達87%,它隻能判定有無吸入性損傷和受損部位,不能判斷損傷的嚴重程度.

(3)脫落細胞計分法:

在1974年首次報道關於觀察支氣管分泌物中各種細胞形態和結構的改變以及有無煙霧顆粒,診斷有無吸入性損傷的情況,吸入性損傷後,纖毛細胞的形態與結構產生變異包括纖毛脫落,終板消失,細胞漿呈蠟狀石藍染色,細胞核固縮,嚴重者破裂或溶解.

3、肺功能檢查(1)血氣分析:

吸入性損傷後,PaO2有不同程度的下降,多數低於8kPa(60mmHg),燒傷面積相似而不伴有吸入性損傷者一般PaO2>10.67kPa(80mmHg),PaO2/FIO2比率降低(正常>53.2kPa),A-aDO2早期升高,其增高程度可作為對預後的預測,如果進行性PaO2低,A-aDO2增高顯著,提示病情重,預後不良.

(2))肺功能測定:

對低位吸入性損傷較敏感,主要包括第一秒鐘時間肺活量(FEV1),最大肺活量(FVC),J最大呼氣流速一容積曲線(MEFV),高峰流速(Peakflow),50%肺活量時流速和呼吸動力機能(肺順應性,氣道力,肺阻力等),重度吸入性損傷後,累及小氣道及肺實抽,氣道阻力增加,50%肺活量時高峰流速可下降至41.6±14.3%,肺順應性下降,肺阻力顯著增高,MEFV顯著低於正常值,FEV1和FVC均較早出現異常,以上變化系氣道梗阻所致,故肺功能測定對預計病情發展有一定意義.

吸入性損傷预防

主要方法是防止災害的發生,另外,特殊工作者應必備在火災等危險情況下的逃生技能.已經發生吸入性損傷的患者,則需要防止感染.

防治感染:吸入性損傷後,由於氣道及肺部受損,纖毛功能破壞,氣道分泌物及異物不能及時排出,局部及全身抵抗力下降等,常致氣道及肺部感染,一旦感染,若治療不及時,可並發急性呼吸功能衰竭,並成為全身感染的重要病灶,誘發敗血癥.

徹底清除氣道內異物和脫落的壞死粘膜組織,引流通暢,是防治感染的基本措施,其次是嚴格的無菌操作技術和消毒隔離,嚴格控制創面-肺-創面細菌交叉感染;定期作氣道分泌物塗片和培養,選用敏感抗生素,另外,應加強全身支持療法,以提高機體免疫功能,對防治感染有理要意義.

吸入性損傷治疗

1、保持氣道通暢,防止及解除梗阻⑴氣管插管及氣管切開術:

吸入性損傷因組織、粘膜水腫、分泌物堵塞、支氣管痙攣等,早期即可出現氣道梗阻,故應及時進行氣管插管或切開術,以解除梗阻,保持氣道通暢.氣管內插管指征:

①面部尤其口鼻重度燒傷,有喉阻塞可能者.

②聲門水腫加重者.

③氣道分泌物排出困難,出現喘鳴加重及缺氧者.氣管內插管留置時間不易過久(一般不超過一周),否則可加重喉部水腫,或引起喉頭潰爛,甚至遺留聲門狹窄.

氣管切開術指征為:

①嚴重的聲門以上水腫且伴有面頸部環形焦痂者.

②嚴重的支氣管粘液漏者.

③合並ARDS需要機械通氣者.

④合並嚴重腦外傷或腦水腫者.

⑤氣管插管留置時間超過24小時者.行氣管切開術,可立即解除梗阻,便於藥物滴入及氣管灌洗,方便纖支鏡檢查及機械通氣.但氣管切開術亦增加氣道及肺感染機會,隻要做到正規操作,加強術後護理,加強預防措施,是可以避免的.

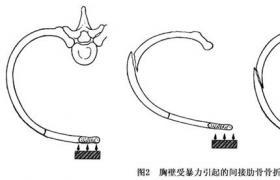

⑵焦痂切開減壓術:

吸入性損傷有頸、胸腹環形焦痂者,可壓迫氣道及血管,限制胸廓及膈肌活動范圍,影響呼吸,加重呼吸困難,降低腦部血液供應,造成腦缺氧,因此,及時行上述部位的焦痂切開減壓術,對改善呼吸功能,預防腦部缺氧,有重要意義.

⑶藥物治療:

對支氣管痙攣者可用氨茶堿0.25g緩慢靜推,每4~6小時一次.或用舒喘靈氣霧劑噴霧,可擴張支氣管,解除痙攣.如果支氣管痙攣持續發作,可給予激素治療,同時激素具有阻止急性炎癥引起的毛細血管通透性增強癥狀,減輕水腫,保持肺泡表面活性物質的穩定性,並有穩定溶酶體膜等作用.因激素有增加肺部感染的發生率,故主張早期一次性大劑量靜滴,地塞米松比氫化可的松療效強.朱佩芳等報道,對重度煙霧吸入性損傷狗,早期采取地塞米松,654-2及吸氧等綜合治療,可加速CO排出,改善肺部功能.

⑷濕化霧化:濕化有利於氣管、支氣管粘膜不因幹燥而受損,利於增強纖毛活動能力,防止分泌物幹涸結痂,對防止痰液堵塞、預防肺不張和減輕肺部感染具有重要意義.通過霧化吸入可進行氣道藥物治療,以解痙、減輕水腫、預防感染、利於痰液排出等.一般用NS20ml內加地塞米松、慶大黴素、α-糜蛋白酶各一支作霧化吸入.

2、保證血容量改善肺循環過去認為,吸入性損傷後因肺毛細血管通透性增加,體液外滲,容易發生肺水腫,故早期行休克復蘇時應限制輸液量,以防誘發肺水腫,這種認識是片面的,因為吸入性損傷伴有體表皮膚燒傷者,體液不僅從體表燒傷區域喪失,而且亦從受損氣道和肺內喪失,因此,應根據尿量、血壓及生命體征等變化,進行正確的液體復蘇,維持足夠的血容量,避免因限制輸液,不能維持有效循環量,終將導致組織灌液不良,進一步加重組織損害.

肺循環是個低壓、低阻力、高流速系統,吸入性損傷可增大肺循環阻力,低血容量又會進一步降低肺動脈壓,從而導致肺循環障礙以至右心衰竭,因此,可用強心藥物,如毒毛旋花子甙K和毛花丙甙(西地蘭)以改善肺循環功能.低分子右旋糖酐可降低血液粘稠度,減少紅細胞凝集,有利於改善微循環.

3、維持氣體交換功能,糾正低氧血癥.

⑴氣療:

①給氧濃度:氧療的濃度可分為低濃度(24%~35%)、中等濃度(35%~60%)、高濃度(60%~100%)及高壓氧(2~3atm)四種.氧濃度的計算為:

氧濃度(%)=21%+4×氧流量給氧目的是使PaO2提高至正常水平.若PaO2降低,PaCO2正常時可給低濃度或中等濃度氧吸入;如有高碳酸血癥或呼吸衰竭時,應采取控制性氧療,即給氧濃度不宜超過35%.②吸氧時間:一般認為長時間吸氧時,氧濃度不宜超過50%~60%,時間不宜超過1日,吸純氧時不得超過4小時.長時間吸入高濃度氧可損傷肺臟,輕者有胸痛及咳嗽,重者可出現肺順應性下降,加重呼吸困難,肌肉無力,精神錯亂,甚至死亡.③給氧方法:除鼻導管吸氧外,還有氧罩、氧帳及機械通氣法.對吸入性損傷引起的呼吸功能不全者,使用鼻導管或面罩給氧往往無效,一般需用正壓給氧和機械通氣.

⑵機械呼吸:

吸入性損傷後病人往往都出現不同程度的呼吸功能不全,若治療不及時,可出現呼吸功能衰竭而危及生命.呼吸器是治療呼吸衰竭的一項有效措施.機械呼吸是通過呼吸器來完成的.應用呼吸器,可給病人以機械輔助呼吸,改善通氣和換氣功能,維持有效通氣量,糾正缺氧,防止二氧化碳瀦留.

機械呼吸是一種對癥治療和應急搶救措施,掌握其使用時機甚為理要.使用呼吸器的指征如下:

①臨床表現:病人呼吸困難,呼吸頻率大於35次/分,神志模糊、煩躁,經氣管切開,焦痂減壓及給氧療後仍不能緩解,呼吸道內有脫落壞死組織脫出,分泌物多而無力咳出等.

②血氣分析:經給予高濃度吸氧扣,PaO2仍低於7.8kPa或PaCO2大於6.5kPa.

③肺部體征及X線拍片:當病人出現呼吸衰竭時,早期胸片顯示透明度低、肺紋理增多、增粗,與呼吸困難體征不相符.當肺部出現幹、濕羅音,胸片出現雲片狀陰影時,多已屬晚期.

機械呼吸雖能有效地改善呼吸功能,但有增加肺部感染的機會,故對機械和管道腔內應徹底消毒,掌握正確的操作規程,防止交叉感染,減少肺部感染機會.

目前常用的機械呼吸有正壓通氣和高頻通氣兩處.正壓通氣:臨床上應用的呼吸器多屬正壓呼吸器.機械正壓呼吸時,是以正壓將氣送入肺內,使胸腔內和肺內的壓力增高.因而,對循環系統和呼吸系統可有不良影響.故應嚴格掌握禁忌癥.凡對氣道加壓可使病情中重的疾患;如肺大皰、高墳氣胸、大咯血及急性心肌梗塞者,均不宜使用.

間歇正壓呼吸(IPPB):吸氣時產生正壓將氣壓入肺內,呼氣時壓力降至大氣壓,氣體靠胸廓及肺組織的彈性回縮而排出.

吸氣末正壓呼吸(EIPB):吸氣終末、呼氣前、呼氣閥繼續關閉一個瞬時,然後再呼氣,利用小氣道擴張,可增加有效通氣量.

呼氣末正壓呼吸(PEEP):吸氣相產生正壓,將氣壓入肺內,呼氣相時呼吸道壓力仍高於大氣壓,從而使部分因滲出、肺不張等原因推動通氣功能的肺泡擴張,增加瞭氣體交換面,提高瞭血氧濃度.

間斷強烈呼吸(IMV):機械呼吸頻率為正常呼吸頻率的一半或1/10.在呼吸器不送氣時,病人可進行自主呼吸鍛煉.這樣,隨著病情好轉,自主呼吸的恢復,可撤離呼吸器.

呼吸延遲:在呼氣口處加一帶小孔的蓋,從而使呼出氣排出阻力加大,呼氣時間延長,防止瞭小支氣這的呼氣時塌陷.

間歇正壓呼吸是一種常用的方式,同時可進行正壓給氧.經間歇正壓呼吸及給予高濃度氧療後,PaO2仍低於6.7~8kPa時,應及時改為呼氣終末正壓呼吸.使用時應密切觀察病人心血管功能變化,註意病人血氣、血壓及脈率變化,觀察頸靜脈充盈程度,以便及時調節壓力大小.呼氣末正壓值,一般在294~784Pa,不宜超過1.5kPa,過大壓力和過多氣時,可造成不同程度(HFV):每分鐘通氣頻率高於60次者,稱為高頻通氣.它具有低氣道壓、低肺動脈壓、對心臟正壓通氣(HFPPV).臨床上一般常用高頻噴射通氣.

高頻通氣的連接途徑有經皮氣管內法、經氣管鏡法、經口鼻通氣道法、經鼻咽導管法及最常用的噴氣針頭和氣管導管或氣管套管連接法.臨床上高頻噴射通氣的頻度范圍一般為120~200次/分.

高頻通氣雖有其優點,但也有其缺點.如克服氣道阻力的能力差,對二氧化碳排出效果差.但二氧化碳的彌散能力比氧約大20倍,故早期使用不會產生二氧化碳瀦留.若與正壓通氣交替使用,可彌補其通氣過度造成二氧化碳排出過多的不足.另外,高頻通氣尚存在一些問題,如濕化、肺泡萎陷、肺順應性改變等,故長期使用時應小心謹慎.

⑶膜式拉合器(膜肺):

膜式氧合器(膜肺、ECMO)是由多單元平行的膠原膜組成,在膜與膜之間漫流著很薄的血層,氧與血流不直接接觸.其治療原理是將病人的血液進行體外氧合,暫時替代肺的功能,可避免機械通氣對肺的損傷,並減輕肺的負荷,利於病肺的治療與恢復.

膜式氧合器主要用於急性呼吸功能衰竭的治療,用於吸入性損傷的治療報道很少.

吸入性損傷饮食

禁食期間,建立有效靜脈通道,及時補充液體,盡量鼓勵患者口服,選擇易消化高蛋白飲食,除一日三餐主食外,可根據全身營養狀況,餐間給於牛奶、雞蛋、水果、豆漿等.盡可能做到少食多餐,合理安排飲食.

吸入性損傷并发症

氧化碳與血紅蛋白相結合,形成碳氧血紅蛋白、碳氧血紅蛋白的離解相當於氧合血紅蛋白離解速度的1/3600,而一氧化碳與血戲蛋白的親和力比氧大200~300倍.故造成血液帶氧功能障礙,造成全身組織缺氧.

1/2 1 2 下一页 尾页